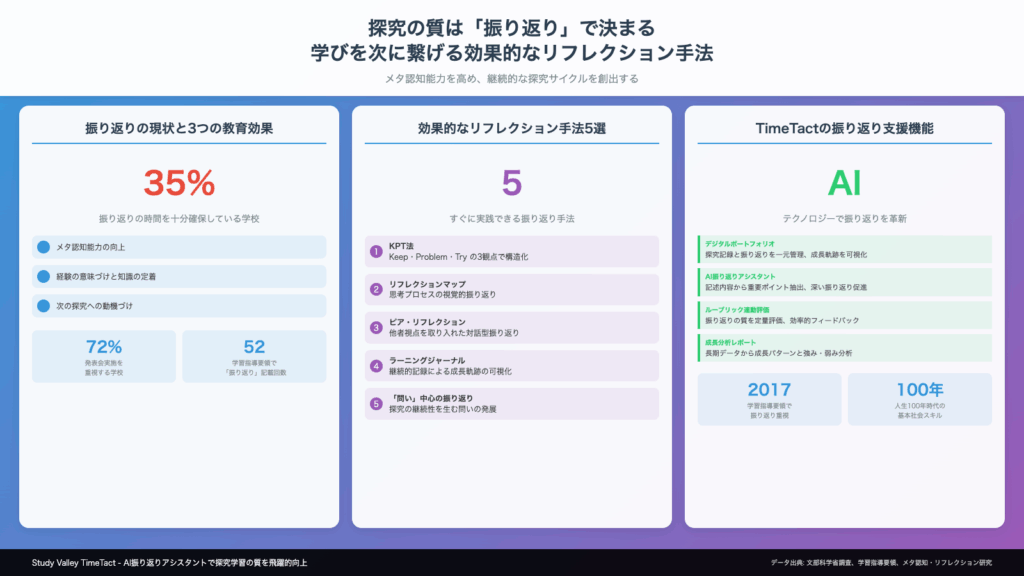

探究の質は「振り返り」で決まる。学びを次に繋げる効果的なリフレクション手法

探究学習において、多くの高校では「テーマ設定」や「調査活動」、「発表」に重点を置きがちですが、実は最も重要なのは「振り返り(リフレクション)」のプロセスです。適切な振り返りができているかどうかが、探究活動の質を大きく左右し、生徒の成長を決定づけます。本記事では、探究学習における効果的なリフレクション手法と、その実践方法について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究学習で「振り返り」が軽視されてしまうのか

文部科学省の調査によると、探究学習を実施している高校の約72%が「発表会の実施」を重視している一方、「振り返りの時間を十分に確保している」と回答した学校は35%にとどまっています。この数字が示すように、多くの学校で振り返りのプロセスが軽視されているのが現状です。

振り返りが軽視される主な理由として、以下のような声が現場から聞かれます:

- 「年間計画がタイトで、振り返りの時間まで確保できない」

- 「発表会で終わった達成感で、生徒も教員も満足してしまう」

- 「どのように振り返りを行えばよいか、具体的な方法がわからない」

- 「振り返りの成果が見えにくく、その重要性を生徒に伝えきれない」

しかし、振り返りこそが、単なる活動を「深い学び」へと変える鍵なのです。適切な振り返りなしには、探究活動は一過性のイベントで終わってしまい、生徒の成長につながりません。

効果的な振り返りがもたらす3つの教育効果

質の高い振り返りを実践することで、探究学習は飛躍的に教育効果を高めます。ここでは、振り返りがもたらす主要な3つの効果について解説します。

1. メタ認知能力の向上

振り返りを通じて、生徒は自分の思考プロセスを客観的に見つめる力(メタ認知能力)を育みます。この能力は、大学入試や社会で求められる重要なスキルです。

- 自分がどのように考え、なぜその結論に至ったのかを言語化できる

- 自身の強みと弱みを認識し、改善策を立てられる

- 学習方法そのものを改善していく力が身につく

2. 経験の意味づけと知識の定着

探究活動で得た経験は、振り返りによって初めて「意味のある学び」として定着します。単なる体験が、応用可能な知識へと昇華されるのです。

- 断片的な情報が構造化され、体系的な理解につながる

- 失敗や困難も含めて、すべての経験が学びの資源となる

- 他の場面でも活用できる汎用的な知識・スキルとして定着する

3. 次の探究への動機づけ

適切な振り返りは、新たな問いを生み出し、継続的な探究への意欲を高めます。これにより、探究学習が単発の活動ではなく、連続的な学びのサイクルとなります。

- 達成感とともに、新たな課題や疑問が明確になる

- 自己成長を実感することで、学習への内発的動機が高まる

- 次の探究活動への具体的な目標設定ができる

すぐに実践できる!効果的なリフレクション手法5選

ここからは、実際の授業で活用できる具体的なリフレクション手法を紹介します。これらの手法は、限られた時間でも効果的に実施でき、生徒の深い学びを促進します。

1. KPT法(Keep・Problem・Try)による構造化振り返り

KPT法は、シンプルながら効果的な振り返りフレームワークです。探究活動を3つの観点から整理することで、バランスの取れた振り返りが可能になります。

- Keep(継続):うまくいったこと、今後も続けたいこと

- Problem(課題):うまくいかなかったこと、改善が必要なこと

- Try(挑戦):次回に向けて新たに試みたいこと

実施時間:15〜20分程度

効果:成功体験と課題を明確に分離でき、建設的な改善策を導き出せる

2. リフレクションマップの作成

探究活動全体を視覚的に振り返る手法です。思考の流れや気づきの瞬間を図解化することで、深い理解を促します。

- 中心に探究テーマを書く

- 重要な出来事や気づきを周囲に配置

- それぞれの関連性を線で結ぶ

- 特に重要な学びを色分けやマークで強調

実施時間:20〜30分程度

効果:思考プロセスが可視化され、新たな関連性や気づきが生まれやすい

3. ピア・リフレクション(相互振り返り)

ペアやグループで行う対話型の振り返り手法です。他者の視点を取り入れることで、自分では気づかなかった学びを発見できます。

- 2〜3人のグループを作る

- 各自5分程度で自分の探究活動を説明

- 聞き手は質問や感想を述べる

- 対話を通じて新たな気づきを記録

実施時間:20〜30分程度

効果:多角的な視点が得られ、コミュニケーション能力も向上する

4. ラーニングジャーナルの活用

探究活動の過程を継続的に記録し、定期的に振り返る手法です。日々の小さな気づきを蓄積することで、成長の軌跡が明確になります。

- 探究活動後、必ず5分間の記録時間を設ける

- 「今日の発見」「困ったこと」「次回への課題」を記入

- 月1回程度、全体を読み返して気づきをまとめる

実施時間:日々5分+月1回30分程度

効果:継続的な記録により、長期的な成長や変化を実感できる

5. 「問い」を中心とした振り返り

探究活動で生まれた新たな「問い」に焦点を当てる振り返り手法です。探究の本質である「問い続ける力」を育成します。

- 最初の問いは何だったか?

- 探究を通じてその問いはどう変化したか?

- 新たに生まれた問いは何か?

- その問いを深めるには何が必要か?

実施時間:15〜20分程度

効果:探究の継続性が生まれ、より深い学びへの動機づけとなる

振り返りの質を飛躍的に向上させるStudy Valley TimeTact

効果的な振り返りを実施するためには、適切なツールとシステムが不可欠です。特に、生徒一人ひとりの振り返りを管理し、その成長を可視化することは、教員の負担も大きく、多くの学校で課題となっています。

Study Valley TimeTactは、探究学習における振り返りプロセスを革新的に支援するプラットフォームです。AIを活用した分析機能により、生徒の振り返りの質を向上させ、教員の指導効率を大幅に改善します。

TimeTactが提供する振り返り支援機能

- デジタルポートフォリオ機能:探究活動の記録と振り返りを一元管理し、成長の軌跡を可視化

- AI振り返りアシスタント:生徒の記述から重要なポイントを抽出し、深い振り返りを促す質問を自動生成

- ルーブリック連動評価:振り返りの質を定量的に評価し、生徒へのフィードバックを効率化

- 成長分析レポート:長期的な振り返りデータから、生徒の成長パターンや強み・弱みを分析

さらに、他校の優れた振り返り事例を共有する機能により、教員同士の学び合いも促進します。これにより、学校全体の振り返り指導力が向上し、探究学習の質が飛躍的に高まります。

まとめ:振り返りを探究学習の中心に据える

探究学習における振り返りは、単なる「活動の締めくくり」ではありません。それは、生徒の学びを深化させ、次の探究へとつなげる重要なプロセスです。本記事で紹介した手法を活用することで、限られた時間でも効果的な振り返りを実践できます。

振り返りの質を高めることで、探究学習は真の意味で生徒の成長を促す学びとなります。そして、Study Valley TimeTactのようなテクノロジーを活用することで、振り返りの効果を最大化し、生徒一人ひとりの可能性を引き出すことができるのです。

探究の質は振り返りで決まります。今こそ、振り返りを探究学習の中心に据え、生徒たちの深い学びと成長を支援していきましょう。一つひとつの探究活動が、生徒たちの未来を切り拓く力となることを信じて。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。