面接官を惹きつける、探究活動の伝え方。「何を学んだか」を言語化する技術

総合型選抜や学校推薦型選抜の面接で、多くの生徒が苦戦するのが探究活動の説明です。「何をしたか」は話せても、「何を学んだか」を明確に伝えられない生徒が少なくありません。しかし、大学の面接官が本当に知りたいのは、活動の詳細ではなく、その経験を通じて生徒がどのように成長したかです。本記事では、探究活動から得た学びを効果的に言語化し、面接官の心を掴む技術について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究活動の「学び」を言語化できないのか

多くの生徒が面接で探究活動について語る際、活動内容の羅列に終始してしまいます。「〇〇について調査しました」「△△を作成しました」という事実の報告だけでは、面接官の印象に残りません。なぜ、生徒たちは自身の学びを上手く言語化できないのでしょうか。

言語化を阻む3つの壁

探究活動の学びを言語化する際、生徒たちは以下の3つの壁に直面します。

- 体験と学びの混同:「やったこと」と「学んだこと」の違いが理解できていない

- 抽象化の困難さ:具体的な経験から普遍的な学びを抽出する思考力の不足

- 自己認識の浅さ:活動中の自分の変化や成長に気づいていない

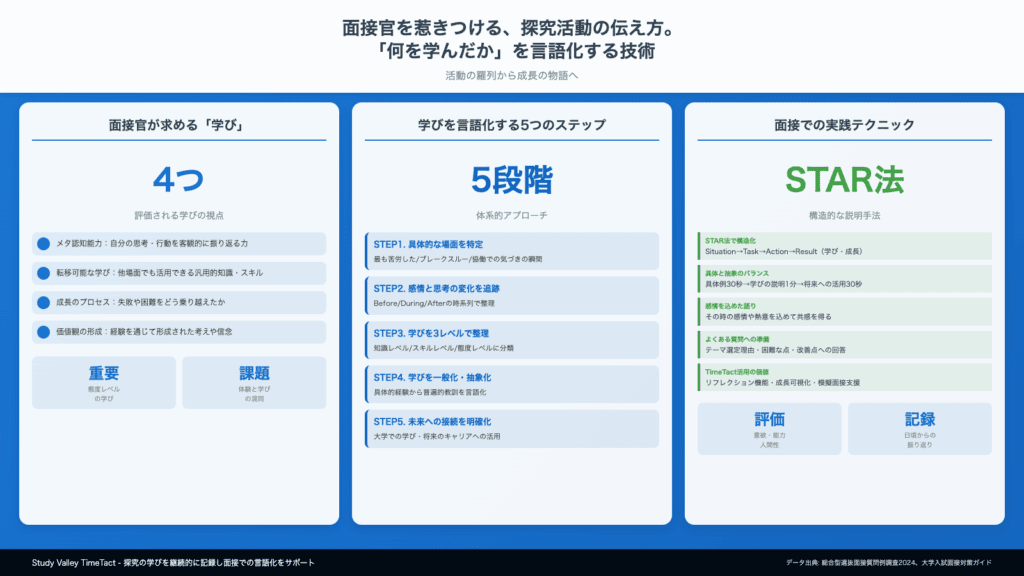

面接官が求める「学び」とは何か

大学の面接官は、生徒の探究活動を通じて以下のような点を評価しようとしています。

- メタ認知能力:自分の思考や行動を客観的に振り返る力

- 転移可能な学び:他の場面でも活用できる汎用的な知識やスキル

- 成長のプロセス:失敗や困難をどう乗り越え、何を得たか

- 価値観の形成:経験を通じて形成された自分なりの考えや信念

探究活動の学びを言語化する5つのステップ

探究活動から得た学びを効果的に言語化するには、体系的なアプローチが必要です。以下の5つのステップを踏むことで、面接官に響く「学びの物語」を構築できます。

ステップ1:具体的な場面を特定する

まず、探究活動の中で特に印象に残っている具体的な場面を3つ程度選びます。

- 最も苦労した瞬間

- ブレークスルーが起きた瞬間

- 他者との協働で気づきを得た瞬間

これらの場面を詳細に思い出し、その時の状況、自分の感情、取った行動を具体的に書き出します。

ステップ2:感情と思考の変化を追跡する

選んだ場面において、自分の感情と思考がどのように変化したかを時系列で整理します。

- Before:その場面に直面する前の自分の考えや感情

- During:場面の最中での葛藤や気づき

- After:その経験を経た後の新しい視点や理解

ステップ3:学びを3つのレベルで整理する

探究活動から得た学びを以下の3つのレベルで整理します。

- 知識レベル:新しく知った事実や概念

- スキルレベル:身についた能力や技術

- 態度レベル:形成された価値観や姿勢

特に重要なのは態度レベルの学びです。これこそが、面接官が最も評価する「人間的成長」の証となります。

ステップ4:学びを一般化・抽象化する

具体的な経験から得た学びを、より普遍的な教訓として言語化します。

- 「〇〇の調査を通じて」→「情報の信頼性を検証することの重要性を学んだ」

- 「グループでの意見対立を経験して」→「多様な視点を統合する対話の技術を身につけた」

- 「実験が失敗して」→「仮説検証のプロセスにおける柔軟性の大切さを理解した」

ステップ5:未来への接続を明確にする

得た学びが、大学での学びや将来のキャリアにどう活きるかを具体的に説明します。

- 大学の専門分野でどう応用できるか

- 社会に出てからどのような場面で役立つか

- 自分の人生の目標にどう貢献するか

面接で効果的に伝えるための実践的テクニック

学びを言語化できたら、次は面接でそれを効果的に伝える技術が必要です。以下のテクニックを活用することで、面接官の心に響く説明が可能になります。

1. STAR法を活用した構造的な説明

STAR法(Situation-Task-Action-Result)を用いて、経験を構造的に説明します。

- Situation(状況):どのような状況だったか

- Task(課題):何が課題・目標だったか

- Action(行動):どのような行動を取ったか

- Result(結果):何を学び、どう成長したか

2. 具体と抽象のバランス

具体的なエピソードと抽象的な学びをバランスよく組み合わせます。

- 具体例で興味を引く(30秒)

- そこから得た学びを説明(1分)

- 将来への活用を語る(30秒)

3. 感情を込めた語り

単なる事実の羅列ではなく、その時の感情や熱意を込めて語ることで、面接官の共感を得やすくなります。

- 「正直、その時は本当に悔しくて…」

- 「チームメンバーと達成感を分かち合った瞬間は忘れられません」

- 「この発見をした時の興奮は、今でも研究への原動力になっています」

4. 質問への準備

面接官からの深掘り質問に備えて、以下の点を準備しておきます。

- 「なぜそのテーマを選んだのか」への明確な回答

- 「最も困難だった点」の具体的な説明

- 「もう一度やるなら何を変えるか」への建設的な振り返り

Study Valley TimeTactで探究の学びを可視化する

探究活動の学びを効果的に言語化するためには、日頃からの記録と振り返りが欠かせません。Study Valley TimeTactは、生徒が探究活動の過程で得た学びを継続的に記録し、面接に向けて整理するための強力なツールです。

TimeTactの学び記録機能

TimeTactでは、探究活動のあらゆる場面での学びを体系的に記録できます。

- リフレクション機能:活動後の振り返りを構造化して記録

- 成長の可視化:時系列で自分の変化を追跡

- 学びのタグ付け:知識・スキル・態度別に学びを分類

- エピソード管理:面接で使える具体例をストック

面接準備をサポートする機能

TimeTactは面接に向けた準備も強力にサポートします。

- 学びの要約作成:蓄積された記録から重要な学びを抽出

- 模擬面接シミュレーション:よくある質問への回答を事前に準備

- ポートフォリオ作成:探究の成果と学びを視覚的に整理

- 教員からのフィードバック:言語化の質を高めるアドバイス

まとめ:あなたの成長物語を自信を持って語ろう

探究活動の真の価値は、華やかな成果物ではなく、その過程で得た学びと成長にあります。面接官が知りたいのは、あなたがどんな活動をしたかではなく、その経験を通じてどのような人間に成長したかです。

本記事で紹介した言語化の技術を活用し、自分の探究活動を振り返ってみてください。きっと、自分でも気づいていなかった貴重な学びが見つかるはずです。そして、その学びを自分の言葉で語ることができれば、面接官の心に必ず響くでしょう。探究活動は、あなたの成長物語の重要な1ページです。自信を持って、その物語を語ってください。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。