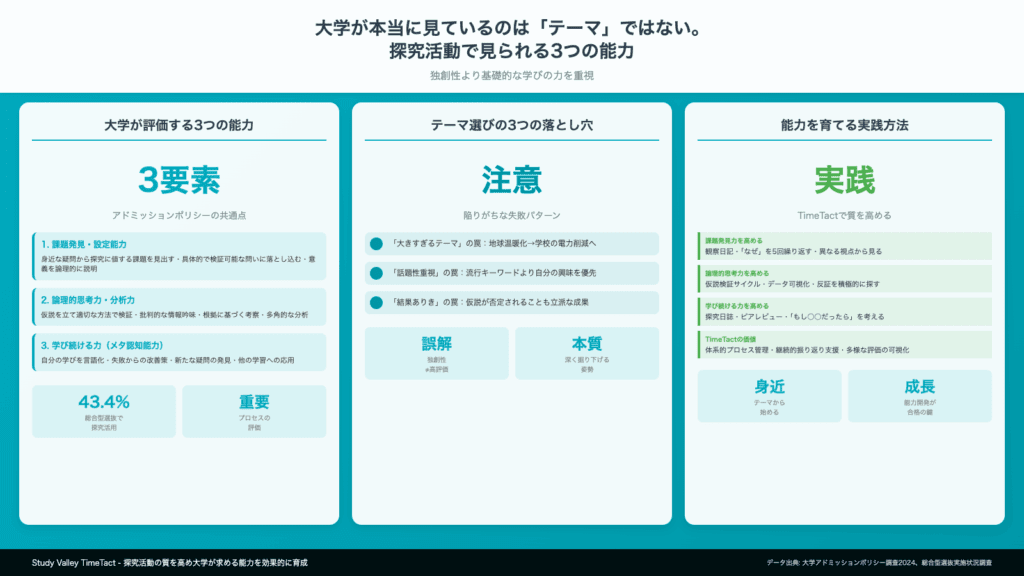

大学が本当に見ているのは「テーマ」ではない。探究活動で見られる3つの能力

「総合型選抜で合格するには、独創的なテーマが必要」「誰もやったことのない研究じゃないと評価されない」─こんな誤解を持っていませんか?実は、大学の入試担当者が探究活動で本当に注目しているのは、テーマの斬新さではありません。大学が求めているのは、どんなテーマであっても、主体的に学び続けることができる基礎的な能力なのです。

総合型選抜の出願書類や面接で、多くの高校生が「テーマ選び」に悩み、時間を費やしています。しかし、大学側の視点から見ると、重要なのはテーマそのものではなく、その探究活動を通じて身につけた能力や、取り組む過程で示された資質です。本記事では、大学が探究活動で本当に評価している3つの能力について、具体的な評価ポイントとともに解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ「テーマの独創性」という誤解が生まれるのか

探究活動のテーマ選びに悩む生徒や指導する教員の間で、「独創的なテーマでなければ評価されない」という誤解が広まっている背景には、いくつかの要因があります。

1. 成功事例の表面的な解釈

大学の合格体験記やメディアで紹介される探究活動は、確かに独創的なテーマが多く見られます。「地域の伝統工芸をAIで分析」「微生物を使った新しい環境改善手法」など、目を引くテーマが注目されがちです。しかし、これらの事例が評価されたのは、テーマの新しさだけが理由ではありません。

2. 差別化への過度な意識

受験競争の中で「他の受験生と差をつけなければ」という焦りから、テーマの独自性にこだわってしまう傾向があります。しかし、大学が求めているのは、奇抜なアイデアではなく、学問を深める基礎的な能力です。

3. 探究学習の本質への理解不足

探究学習の目的は、「答えのない問い」に向き合い、自ら学び続ける力を養うことです。テーマはあくまでその手段であり、目的ではありません。この本質を見失うと、テーマ選びが目的化してしまいます。

大学が探究活動で評価する3つの能力

では、大学は探究活動のどこを見ているのでしょうか。多くの大学のアドミッション・ポリシーや入試担当者への調査から、共通して重視されている3つの能力が浮かび上がってきます。

1. 課題発見・設定能力

大学が最も重視する能力の一つが、「課題を発見し、適切に設定する能力」です。これは、単に社会問題を見つけることではありません。

評価されるポイント:

- 身近な疑問や違和感から、探究に値する課題を見出せているか

- 漠然とした問題意識を、具体的で検証可能な「問い」に落とし込めているか

- その課題に取り組む意義や価値を論理的に説明できるか

- 自分自身の興味・関心と課題がどう結びついているか

例えば、「環境問題」という大きなテーマから、「なぜ私の学校では、ペットボトルの分別率が低いのか」という具体的な問いを立てられる生徒は、課題設定能力が高いと評価されます。テーマ自体は身近で平凡に見えても、そこから意味のある問いを引き出す力こそが重要なのです。

2. 論理的思考力・分析力

探究活動において、集めた情報やデータをどのように分析し、論理的に結論を導き出すかは極めて重要です。大学での学びは、この能力が基盤となります。

評価されるポイント:

- 仮説を立て、それを検証する適切な方法を選択できているか

- 収集したデータや情報を批判的に吟味できているか

- 論理の飛躍がなく、根拠に基づいた考察ができているか

- 限界や課題を認識し、それを踏まえた結論を出せているか

- 異なる視点や反対意見も考慮した多角的な分析ができているか

たとえ結論が「分からなかった」「仮説は支持されなかった」であっても、そこに至るプロセスが論理的であれば高く評価されます。むしろ、都合の良い結論に無理やり導こうとする姿勢は、マイナス評価につながります。

3. 学び続ける力(メタ認知能力)

3つ目の重要な能力は、自分の学びを客観的に振り返り、次の学びにつなげていく力です。これは「メタ認知能力」とも呼ばれ、大学での自律的な学習に不可欠な能力です。

評価されるポイント:

- 探究活動を通じて、自分が何を学んだかを言語化できるか

- うまくいかなかった点を分析し、改善策を考えられるか

- 新たに生まれた疑問や、今後深めたい課題を見出せているか

- 他者からのフィードバックを建設的に受け止め、活かせるか

- 探究活動の経験を、他の学習や活動にどう応用できるか理解しているか

「この探究を通じて、データ分析の重要性を学んだので、統計学をもっと勉強したい」「グループ活動で意見調整の難しさを知り、ファシリテーション能力を身につけたい」など、自分の成長と課題を客観的に捉えられる生徒は、大学でも伸びる可能性が高いと判断されます。

テーマ選びで陥りがちな3つの落とし穴

大学が見ているのは能力であることを理解しても、実際のテーマ選びでは様々な落とし穴があります。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。

1. 「大きすぎるテーマ」の罠

「地球温暖化を解決する」「世界平和を実現する」など、壮大なテーマを掲げる生徒がいます。意欲は評価できますが、高校生が限られた時間とリソースで取り組むには現実的ではありません。

対策:

大きなテーマから出発しても構いませんが、必ず自分が実際に調査・検証できる範囲に絞り込みましょう。「地球温暖化」なら「学校の電力使用量削減」、「世界平和」なら「クラス内の対立解消メカニズム」など、身近で具体的なレベルに落とし込むことが重要です。

2. 「話題性重視」の罠

AIやSDGs、メタバースなど、流行のキーワードを無理やり組み込もうとするケースも見られます。しかし、表面的な理解で話題性のあるテーマを扱っても、深い探究にはなりません。

対策:

まず自分が本当に興味を持てるテーマから始めましょう。その上で、必要があれば新しい技術や概念を取り入れる、という順序が大切です。自分の問題意識が先にあり、それを解決する手段として新しい技術を活用する、という流れなら説得力があります。

3. 「結果ありき」の罠

「○○は効果がある」という結論を先に決めて、それに合うデータだけを集める探究は、学術的な誠実さに欠けます。大学の評価者は、このような恣意的な探究をすぐに見抜きます。

対策:

探究は「分からないことを明らかにする」プロセスです。仮説が否定されることも立派な成果です。むしろ、予想と異なる結果が出たときこそ、なぜそうなったのかを深く考察することで、真の学びが生まれます。

探究活動を通じて3つの能力を育てる実践的アプローチ

では、これらの能力を効果的に育てるには、どのような探究活動を行えばよいのでしょうか。具体的な実践方法を紹介します。

課題発見・設定能力を高める方法

1. 観察日記をつける

日常生活で感じた違和感や疑問を記録する習慣をつけましょう。「なぜ図書館の本の配置はこうなっているのか」「部活の練習メニューは本当に効果的なのか」など、小さな疑問の蓄積が、良い課題設定につながります。

2. 「なぜ」を5回繰り返す

表面的な問題から本質的な課題にたどり着くために、「なぜ」を繰り返し問いかける手法です。例:「ゴミのポイ捨てが多い」→「なぜ?」→「ゴミ箱が少ない」→「なぜ?」→「設置コストが高い」→「なぜ?」…と深掘りしていきます。

3. 異なる視点から課題を見る

同じ現象でも、立場によって課題の見え方は変わります。生徒、教員、保護者、地域住民など、様々な立場から課題を捉え直すことで、より本質的な問いが見えてきます。

論理的思考力・分析力を高める方法

1. 仮説検証サイクルを回す

小さな仮説を立て、それを検証し、結果を踏まえて次の仮説を立てる、というサイクルを繰り返しましょう。一度に大きな仮説を証明しようとするより、着実に理解を深められます。

2. データの可視化に挑戦する

集めたデータをグラフや図表にまとめることで、パターンや傾向が見えやすくなります。ExcelやGoogleスプレッドシートなどを活用し、データを様々な角度から分析する習慣をつけましょう。

3. 反証を積極的に探す

自分の仮説に都合の良い情報だけでなく、それに反する情報も積極的に探しましょう。反証にどう対処するかを考えることで、より強固な論理構築ができます。

学び続ける力(メタ認知能力)を高める方法

1. 探究日誌を書く

その日の活動内容だけでなく、「今日学んだこと」「うまくいったこと・いかなかったこと」「明日やるべきこと」を記録します。定期的に読み返すことで、自分の成長が実感できます。

2. ピアレビューを活用する

友人と探究内容を共有し、互いにフィードバックし合いましょう。他者の視点を通じて、自分では気づかない改善点や新たな可能性が見えてきます。

3. 「もし○○だったら」を考える

「もし時間がもっとあったら」「もし別の方法を使っていたら」など、様々な条件下での可能性を考えることで、探究の限界と発展性を客観的に捉えられます。

Study Valley TimeTactで探究活動の質を高める

ここまで見てきたように、大学が評価する探究活動とは、テーマの斬新さではなく、取り組みを通じて培われる能力の質です。しかし、これらの能力を効果的に育成し、適切に記録・整理することは、生徒個人の努力だけでは限界があります。

Study Valley TimeTactは、探究活動の全プロセスをサポートし、大学が求める能力を効果的に育成・可視化するプラットフォームです。

TimeTactが提供する3つの価値:

1. 体系的な探究プロセス管理

課題設定から仮説立案、調査・分析、考察まで、探究の各段階を構造化されたフォーマットで記録できます。これにより、論理的思考力が自然に身につき、大学への提出書類作成も効率化されます。

2. 継続的な振り返り支援

定期的なリフレクション機能により、自分の学びを客観的に振り返る習慣が身につきます。教員からのフィードバックも一元管理され、成長の軌跡が可視化されます。

3. 多様な評価の可視化

ルーブリックに基づく評価機能により、テーマの独自性だけでなく、プロセスや能力面での成長も適切に評価・記録されます。これは、大学への出願時に強力なエビデンスとなります。

さらに、TimeTactは全国の探究実践事例や、大学の評価観点に関する最新情報も提供。生徒は自分の探究を相対的に位置づけながら、質の向上を図ることができます。

まとめ:本質的な能力を磨くことが、結果的に大学合格への近道

大学が探究活動で本当に見ているのは、「課題発見・設定能力」「論理的思考力・分析力」「学び続ける力」の3つの能力です。これらは、テーマの独創性とは関係なく、どんな探究活動でも磨くことができます。

むしろ、身近で一見平凡なテーマこそ、これらの能力を発揮するチャンスです。大切なのは、そのテーマにどれだけ真摯に向き合い、深く掘り下げ、自分の成長につなげられるか。この本質を理解し、日々の探究活動に取り組むことが、結果的に大学合格への最も確実な道となるのです。

探究活動は、大学入試のためだけのものではありません。これから先の人生で必要となる「学び続ける力」を身につける貴重な機会です。テーマ選びに悩む時間があるなら、今すぐ身近な疑問から探究を始めてみましょう。その一歩が、あなたの可能性を大きく広げることになるはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。