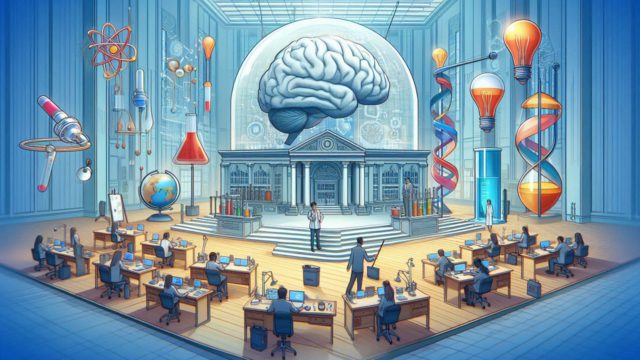

「課題解決能力」をアピールする生徒は多い。その能力が本物かを見極めるポイント

総合型選抜の出願書類を読んでいると、「課題解決能力」という言葉が頻繁に登場します。「探究活動を通じて課題解決能力を身につけました」「私の強みは課題解決能力です」─しかし、本当に課題解決能力を持つ生徒と、単に言葉として使っているだけの生徒をどう見分ければよいのでしょうか。

実際、多くの高校生が探究活動で何らかの「解決策」を提案しています。しかし、その解決策が本当に実効性があるのか、深い思考に基づいているのか、実現可能性を検討しているのかは千差万別です。本記事では、大学の入試担当者が「課題解決能力」の真偽を見極めるための具体的な評価ポイントと、面接での効果的な質問例を提供します。これにより、表面的なアピールに惑わされることなく、本当に大学で伸びる可能性を持つ生徒を選抜できるようになります。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ「課題解決能力」が過度にアピールされるのか

まず、なぜこれほど多くの生徒が「課題解決能力」をアピールするのか、その背景を理解することが重要です。

1. 探究学習の目標設定の影響

新学習指導要領において、探究学習の目標として「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」というサイクルが示されています。多くの高校では、このサイクルの最終段階として「解決策の提案」を求めているため、生徒は必然的に何らかの解決策を考えることになります。

2. 大学が求める能力の誤解

「大学は課題解決能力を重視している」という情報が独り歩きし、とにかく解決策を示せばよいという短絡的な理解が広がっています。実際には、大学が求めているのは「課題を発見し、分析し、解決に向けて粘り強く取り組む総合的な力」です。

3. 成果主義的な評価への対応

探究活動の評価において、「何を解決したか」という成果が重視されがちなため、生徒は無理にでも解決策を作り出そうとします。その結果、深い分析や検証を欠いた表面的な解決策が量産されることになります。

4. テンプレート化された指導

一部の進路指導では、「探究活動では必ず解決策を提案し、それを通じて課題解決能力をアピールする」というテンプレート的な指導が行われています。これにより、画一的なアピールが増えているのです。

本物の課題解決能力を構成する5つの要素

真の課題解決能力は、単に解決策を提案することではありません。以下の5つの要素が統合的に機能して初めて、本物の課題解決能力と言えます。

1. 課題の本質を見抜く力

表面的な問題ではなく、その背後にある本質的な課題を見抜けるかどうかが重要です。

評価のポイント:

- 現象と原因を区別できているか

- 複数の要因の関係性を理解しているか

- 課題の構造を体系的に整理できているか

- ステークホルダーごとの視点の違いを認識しているか

例えば、「ゴミのポイ捨てが多い」という現象に対して、「マナーが悪い」で片付けるのではなく、「ゴミ箱の配置」「心理的要因」「社会的規範」など多角的に分析できる生徒は、課題の本質を見抜く力があると言えます。

2. 情報収集・分析力

課題解決のためには、適切な情報を収集し、批判的に分析する力が不可欠です。

評価のポイント:

- 多様な情報源から情報を収集しているか

- 情報の信頼性を検証しているか

- 定量的データと定性的データを適切に使い分けているか

- バイアスを認識し、客観的な分析を心がけているか

- エビデンスに基づいた論理展開ができているか

単にインターネットで調べた情報を並べるのではなく、実地調査やインタビュー、統計データの分析など、多様な手法を用いて情報を収集・分析している生徒は高く評価できます。

3. 創造的思考力

既存の枠組みにとらわれない、新しい視点からの解決策を生み出す力です。

評価のポイント:

- 既存の解決策の限界を理解しているか

- 異分野の知識や手法を応用できているか

- 複数の解決策を比較検討しているか

- 独自性と実現可能性のバランスが取れているか

「他の学校でもやっている」解決策をそのまま提案するのではなく、自分たちの文脈に合わせてカスタマイズしたり、全く新しいアプローチを考案したりできる生徒は、創造的思考力を持っています。

4. 実行力・実現可能性の検討

アイデアだけでなく、それを実現するための具体的な計画と実行力が重要です。

評価のポイント:

- 実施に必要なリソース(時間、予算、人材)を把握しているか

- 実施上の障壁や制約を認識しているか

- 段階的な実施計画を立てているか

- 小規模な実証実験やプロトタイプを作成しているか

- 関係者との調整や協力体制の構築を行っているか

「こうすればいい」という提案で終わらず、実際に小規模でも実行に移し、その結果を検証している生徒は、真の実行力を持っていると評価できます。

5. 振り返り・改善力

解決策の実施後(または提案後)に、その効果を検証し、改善につなげる力です。

評価のポイント:

- 解決策の効果を測定する指標を設定しているか

- 実施結果を客観的に評価しているか

- うまくいかなかった点の原因分析ができているか

- 次の改善アクションを具体的に提示できているか

- 学んだことを他の課題に応用できる形で整理しているか

「解決策を提案して終わり」ではなく、その限界や改善点を認識し、継続的な改善サイクルを回せる生徒は、持続的な課題解決能力を持っています。

書類審査で見るべき6つのチェックポイント

出願書類から課題解決能力の真偽を見極めるための、具体的なチェックポイントを示します。

1. 課題設定の具体性と妥当性

チェック項目:

- 課題が具体的で検証可能な形で設定されているか

- 「なぜその課題を選んだのか」の理由が明確か

- 課題の重要性や緊急性が論理的に説明されているか

危険信号:

「環境問題を解決する」「地域を活性化する」など、漠然とした大きな課題設定は要注意。具体的な対象や範囲が不明確な場合、深い分析ができていない可能性が高い。

2. 調査・分析プロセスの記述

チェック項目:

- どのような方法で情報を収集したかが明記されているか

- 複数の視点や立場からの分析が行われているか

- データや事例が適切に引用されているか

危険信号:

「インターネットで調べた」「みんなで話し合った」など、具体的な調査方法が不明確な記述。数値データや具体例が全くない、感想文のような内容。

3. 解決策の具体性と根拠

チェック項目:

- 解決策が具体的で実行可能な内容になっているか

- なぜその解決策が有効なのか、根拠が示されているか

- 類似事例や先行研究との比較が行われているか

危険信号:

「意識を高める」「協力し合う」など、抽象的で測定不可能な解決策。「~すればよい」という願望レベルの提案で、具体的な実施方法が示されていない。

4. 制約条件の認識

チェック項目:

- 解決策の限界や制約を認識しているか

- 予想される障害や反対意見への対処を考えているか

- リスクや副作用についての検討があるか

危険信号:

解決策のメリットばかりを強調し、デメリットや限界に全く触れていない。「みんなが協力すれば必ず成功する」といった楽観的すぎる見通し。

5. 実証的な取り組み

チェック項目:

- 提案だけでなく、何らかの実践を行っているか

- 小規模でもプロトタイプや実験を実施しているか

- 実施結果のデータや反応を記録しているか

高評価ポイント:

たとえ小規模でも、実際に行動を起こし、その結果を検証している記述は高く評価できる。失敗経験とそこからの学びが書かれていればさらに良い。

6. 学びの言語化

チェック項目:

- 活動を通じて何を学んだかが明確に記述されているか

- 自分の成長や変化を客観的に捉えているか

- 今後の課題や発展性について言及しているか

高評価ポイント:

「課題解決の難しさを学んだ」という抽象的な記述ではなく、「ステークホルダーごとに利害が異なることを知り、合意形成の重要性を学んだ」など、具体的な学びが記述されている。

面接で本質を見極める10の質問例

書類審査を通過した生徒に対して、面接でさらに深く課題解決能力を評価するための質問例を紹介します。

1. 課題認識の深さを測る質問

「あなたが取り組んだ課題について、最初に認識していた問題と、調査を進める中で見えてきた本質的な課題の違いを教えてください」

この質問により、表面的な理解から深い理解へと思考が深化したかを確認できます。優れた回答では、当初の仮説が覆された経験や、新たな発見について具体的に語られます。

2. 分析力を確認する質問

「その課題が生じている原因について、最も影響が大きいと考えた要因は何ですか?また、なぜそう判断したのですか?」

複数の要因を比較検討し、優先順位をつける思考プロセスを評価できます。データや論理的根拠に基づいた説明ができるかがポイントです。

3. 創造性を評価する質問

「提案した解決策以外に、検討したけれど採用しなかった案があれば教えてください。なぜそれらを採用しなかったのですか?」

複数の選択肢を検討したかどうか、また、それらを比較評価する基準を持っているかを確認できます。

4. 実現可能性の検討を問う質問

「もし予算が無制限にあったとしても、あなたの解決策で解決できない部分はありますか?」

リソースの問題だけでなく、本質的な限界を認識しているかを確認する質問です。完璧な解決策は存在しないことを理解しているかが重要です。

5. 実行力を測る質問

「解決策を実行する上で、最も困難だった点は何でしたか?それをどのように乗り越えましたか?」

実際に行動を起こした経験と、障害への対処能力を評価できます。具体的なエピソードが語れるかがポイントです。

6. 協働経験を確認する質問

「チームメンバーと意見が対立したとき、どのように解決しましたか?」

課題解決は一人では成し遂げられません。多様な意見を調整し、合意形成を図る能力を評価します。

7. 批判的思考を問う質問

「あなたの解決策に対して、最も説得力のある反対意見は何だと思いますか?」

自分の提案を客観的に評価し、弱点を認識できているかを確認します。批判的思考力は課題解決能力の重要な要素です。

8. 応用力を測る質問

「この探究活動で学んだことを、全く別の分野の課題に応用するとしたら、どのように活用できますか?」

具体的な経験から抽象的な原理を抽出し、他の文脈に応用する能力を評価します。

9. 持続性を確認する質問

「もし大学入学後もこの課題に取り組むとしたら、次はどのようなアプローチを取りますか?」

一時的な活動で終わらず、継続的に課題に取り組む意欲と、発展的な視点を持っているかを確認します。

10. メタ認知を評価する質問

「この探究活動を通じて、自分の課題解決のアプローチで改善すべき点は何だと気づきましたか?」

自己の思考や行動を客観的に振り返り、成長の方向性を認識できているかを評価します。

評価の落とし穴を避けるための注意点

課題解決能力を評価する際に陥りがちな落とし穴と、それを避けるための注意点を示します。

1. 成果の大きさに惑わされない

「全校生徒の意識が変わった」「地域全体で取り組みが広がった」など、大きな成果をアピールする生徒がいます。しかし、重要なのは成果の規模ではなく、そこに至るプロセスの質です。小さな成果でも、緻密な分析と地道な実践に基づいていれば高く評価すべきです。

2. 完璧な解決を求めない

高校生の探究活動に、社会問題の完全な解決を期待するのは現実的ではありません。むしろ、課題の複雑さを理解し、部分的でも実現可能な改善策を提案できているかを評価しましょう。

3. 失敗を否定的に評価しない

解決策がうまくいかなかった経験も、そこから適切に学んでいれば貴重な学習機会です。失敗から何を学び、どう改善したかを評価することが重要です。

4. 指導者の影響を見極める

明らかに高校生のレベルを超えた専門的な解決策の場合、指導者の過度な介入の可能性があります。生徒自身の言葉で説明できるか、主体的に取り組んだ部分はどこかを確認しましょう。

5. 分野による違いを考慮する

理系的な課題と文系的な課題では、解決アプローチが異なります。それぞれの分野の特性を理解し、画一的な基準で評価しないことが大切です。

Study Valley TimeTactを活用した評価の効率化と質向上

多数の出願者の課題解決能力を適切に評価することは、入試担当者にとって大きな負担です。Study Valley TimeTactは、この評価プロセスを効率化し、より本質的な評価を可能にします。

TimeTactが提供する評価支援機能:

1. 探究プロセスの可視化

生徒の探究活動の全プロセスが時系列で記録されているため、課題設定から解決策提案、実施、振り返りまでの思考の深化を追跡できます。単なる結果だけでなく、試行錯誤の過程も評価対象にできます。

2. エビデンスベースの評価

活動記録、データ分析、参考文献など、探究活動の根拠となる資料が一元管理されています。主張の裏付けとなるエビデンスの質と量を効率的に確認できます。

3. ルーブリックに基づく多面的評価

課題解決能力を構成する各要素(課題設定、情報収集、分析、創造性、実行力など)を個別に評価できる構造化されたルーブリックを提供。評価の一貫性と公平性を担保します。

4. 複数評価者での情報共有

書類審査者と面接官の間で、評価ポイントや注目すべき点を共有できます。面接では書類で確認できなかった部分に焦点を当てることができ、より深い評価が可能になります。

5. 過去データとの比較分析

過去の入学者の探究活動データと比較することで、「入学後に伸びる生徒」の特徴を把握できます。課題解決能力の評価基準を継続的に改善していくことができます。

まとめ:真の課題解決能力を見極め、大学で花開く人材を選ぶ

「課題解決能力」は、これからの社会で最も求められる能力の一つです。しかし、その評価は容易ではありません。表面的なアピールに惑わされることなく、本質的な能力を見極めるためには、体系的な評価の枠組みと、深い洞察が必要です。

本記事で示した評価のポイントを参考に、生徒の課題解決能力を多面的に評価してください。重要なのは、完璧な解決策を提示できることではなく、課題に真摯に向き合い、論理的に思考し、実践を通じて学ぶ姿勢です。そのような資質を持つ生徒こそ、大学での学びを通じて真の課題解決能力を開花させ、社会に貢献する人材へと成長することでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。