SDGsウォッシュと批判されないために。本気度が伝わる、教育分野での社会課題解決アプローチ

SDGsへの取り組みが企業評価の重要な指標となる中、形式的な活動に終始する「SDGsウォッシュ」への批判が高まっています。特に教育分野での社会貢献活動は、その真価が問われやすい領域です。本記事では、企業が本当の意味で社会課題解決に貢献し、その本気度を伝えるための実践的なアプローチを解説します。単なる寄付や一時的なイベントではなく、持続可能で意味のある教育支援の在り方を、具体的な事例とともに紐解いていきます。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

SDGsウォッシュとは何か?教育分野で起きている問題の実態

SDGsウォッシュとは、企業が実質的な成果を伴わないまま、表面的なSDGs活動をアピールすることを指します。教育分野では、以下のような事例が「SDGsウォッシュ」として批判されています。

よくあるSDGsウォッシュの典型例

- 単発の出張授業:年に1回だけ学校を訪問し、写真撮影をして終わる活動

- 一方的な寄付:ニーズ調査なしに、企業が良いと思う物品を学校に寄贈する行為

- 成果の誇張:わずかな活動を大々的に宣伝し、実態以上の効果をアピール

- 継続性の欠如:プレスリリース後に活動が立ち消えになるケース

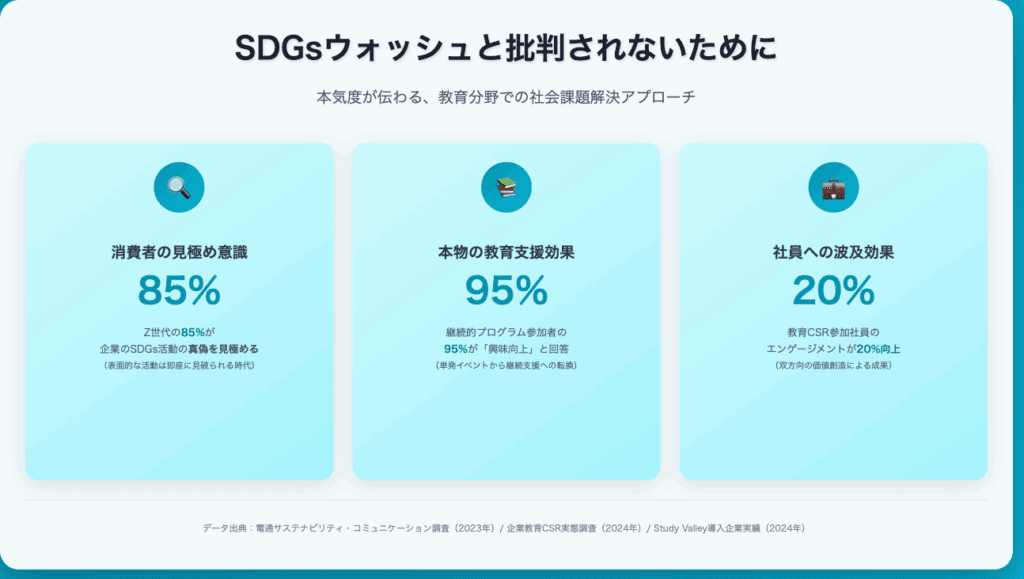

2023年の電通サステナビリティ・コミュニケーション調査によると、消費者の78%が「企業のSDGs活動の真偽を見極めようとしている」と回答しています。特にZ世代では、この割合が85%に達しており、表面的な活動は即座に見破られる時代となっています。

教育分野でSDGsウォッシュが起きやすい理由

教育分野は、企業にとって比較的参入しやすいCSR活動の領域と見なされがちです。しかし、この安易な考えが、結果的にSDGsウォッシュを生み出す原因となっています。

- 成果測定の難しさ:教育効果は短期的に数値化しにくく、活動の実態が曖昧になりやすい

- 学校側の受け入れ体制:多忙な教育現場では、企業の申し出を深く検討せずに受け入れることがある

- 広報効果の高さ:子どもたちの笑顔は、企業イメージ向上に直結しやすい

- 専門性の不足:教育に関する知見がない企業が、独りよがりな活動を展開してしまう

本物の教育支援とSDGsウォッシュの決定的な違い

では、批判されない「本物の教育支援」とは何でしょうか。真の社会課題解決につながる教育支援には、以下の特徴があります。

1. 現場のニーズから始まる活動設計

本物の教育支援は、必ず教育現場の実際のニーズから出発します。企業が「これが良いだろう」と考えて押し付けるのではなく、学校や生徒が本当に必要としているものを丁寧にヒアリングし、それに応える形で活動を設計します。

例えば、ある製造業企業は、地元高校との対話を通じて「探究学習でのフィールドワーク先が不足している」という課題を知り、自社工場を探究活動の場として開放。単なる見学ではなく、生徒が実際に課題を見つけ、解決策を提案する継続的なプログラムを構築しました。

2. 持続可能性を前提とした仕組みづくり

一過性のイベントではなく、持続可能な仕組みを作ることが重要です。これには以下の要素が含まれます。

- 予算の継続的確保:単年度ではなく、中長期的な予算計画

- 社内体制の整備:専任担当者の配置や、社員の巻き込み

- 効果測定の仕組み:定量的・定性的な成果指標の設定

- 改善サイクル:PDCAを回し、活動を進化させる体制

3. 双方向の価値創造

本物の教育支援は、企業と学校の双方に価値をもたらします。企業が一方的に「与える」のではなく、活動を通じて企業側も学び、成長する関係性を構築することが重要です。

IT企業のサイボウズは、高校生の探究学習支援を通じて、若者の新鮮な視点から自社サービスの改善ヒントを得ています。このようなWin-Winの関係こそが、持続可能な教育支援の基盤となります。

企業の本気度が伝わる、具体的な実践アプローチ

SDGsウォッシュと批判されない、本気の教育支援を実現するための具体的なアプローチを紹介します。

ステップ1:社内での意識統一と体制構築

まず重要なのは、経営層から現場まで、教育支援の意義と目的を共有することです。

- 経営戦略への位置づけ:CSR活動としてだけでなく、将来の人材確保や地域貢献という経営課題として位置づける

- 専門チームの設置:教育支援を専門に担当する部署またはチームを設置

- 社員の巻き込み:有志社員による「教育支援サポーター制度」など、全社的な参画を促す仕組み

- 外部専門家との連携:教育の専門家や、教育NPOとの協働体制

ステップ2:教育現場との対話と課題発見

次に、教育現場との継続的な対話を通じて、真のニーズを発見します。

- 教員へのヒアリング:現場の先生方が抱える課題や要望を丁寧に聞き取る

- 生徒の声を聞く:アンケートやワークショップを通じて、生徒のニーズを直接把握

- 地域の教育課題調査:教育委員会や地域の教育関係者との連携

- 他社事例の研究:成功事例・失敗事例から学ぶ

ステップ3:自社の強みを活かしたプログラム設計

教育現場のニーズと、自社の強み・リソースを掛け合わせて、独自性のあるプログラムを設計します。

例えば、物流企業のヤマト運輸は、自社の物流ネットワークと専門知識を活かし、高校生向けの「物流×探究学習プログラム」を開発。地域の物流課題を高校生が調査し、解決策を提案する実践的な学習機会を提供しています。

ステップ4:効果測定と情報発信

活動の成果を適切に測定し、透明性のある情報発信を行うことが重要です。

- 定量指標の設定:参加生徒数、実施回数、満足度スコアなど

- 定性的な成果の可視化:生徒の成長エピソード、教員からのフィードバック

- 課題や失敗の共有:うまくいかなかった点も含めて、誠実に発信

- ステークホルダーへの報告:統合報告書やサステナビリティレポートでの詳細な記載

Study Valley TimeTactで実現する、持続可能な教育支援

ここまで見てきたような本格的な教育支援を実現するには、適切なツールとプラットフォームが不可欠です。Study Valley TimeTactは、企業と教育現場をつなぎ、持続可能な教育支援を実現するための総合プラットフォームです。

TimeTactが解決する企業の課題

多くの企業が教育支援で直面する以下の課題を、TimeTactは効果的に解決します。

- 学校とのマッチング:全国の高校との接点を持ち、企業の支援内容と学校のニーズを最適にマッチング

- プログラム設計支援:教育の専門家によるカリキュラム設計のサポート

- 継続的な運営支援:単発で終わらない、持続可能な活動の仕組み化

- 効果測定の自動化:活動の成果を定量的・定性的に可視化するダッシュボード機能

TimeTactを活用した成功事例

ある中堅IT企業は、TimeTactを活用して地域の高校5校と連携。プログラミング教育だけでなく、探究学習全般のDX支援を展開しています。

- 初期段階:TimeTactのマッチング機能で、ITリテラシー向上を課題とする高校を発見

- プログラム設計:専門家のアドバイスを受けながら、段階的な支援プログラムを構築

- 実施・運営:社員ボランティアの管理や、教材の共有をプラットフォーム上で一元化

- 成果測定:生徒の成長記録や、教員からのフィードバックを自動集計

この結果、参加生徒の95%が「ITへの興味が高まった」と回答。さらに、活動に参加した社員のエンゲージメントスコアが20%向上するという副次的効果も生まれました。

TimeTactが実現する透明性の高い情報発信

SDGsウォッシュを避けるためには、活動の透明性が不可欠です。TimeTactは以下の機能で、企業の誠実な情報発信をサポートします。

- 活動レポートの自動生成:実施内容、参加人数、成果などを自動的にレポート化

- ステークホルダー向けダッシュボード:リアルタイムで活動状況を確認できる専用画面

- 生徒・教員の声の収集:アンケート機能で、現場の生の声を継続的に収集

- 改善提案機能:教育現場からの改善要望を直接受け取り、PDCAサイクルを実現

まとめ:本気の教育支援で、企業も社会も成長する

SDGsウォッシュと批判されない教育支援を実現するには、表面的な活動ではなく、教育現場の真のニーズに応える本気の取り組みが必要です。それは単なるコストではなく、将来の人材育成、企業ブランディング、社員エンゲージメント向上など、多面的な価値を生み出す戦略的投資となります。

重要なのは、企業が一方的に「教える」のではなく、教育現場と共に学び、共に成長するという姿勢です。Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、専門性を持った持続可能な教育支援が可能になります。

今こそ、形式的なSDGs活動から脱却し、本当の意味で社会課題解決に貢献する時です。教育分野での真摯な取り組みは、必ず企業の未来を拓く力となるでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。