探究学習をテーマにした「合同探究発表会」のすすめ。未来の入学者と出会う新たな接点

大学の学生募集において、従来の入試広報では届かなかった高校生との接点づくりが急務となっています。特に探究学習が本格化する中、「合同探究発表会」は大学と高校生が深く交流できる画期的な機会として注目を集めています。本記事では、なぜ今、大学が主催する合同探究発表会が必要なのか、そしてどのように企画・運営すれば効果的な高大連携と学生募集につながるのかを詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

従来の高大連携イベントの限界と新たな課題

これまで大学が実施してきた高校生向けイベントといえば、オープンキャンパスや出張講義が主流でした。しかし、これらの従来型イベントには構造的な限界があります。

オープンキャンパスの課題

- 参加者が多すぎて個別の対応が困難

- 一方向的な情報提供に終始しがち

- 高校生の学習内容や興味関心を深く理解できない

- 学部・学科の説明が中心で、実際の研究活動や学びの深さが伝わりにくい

出張講義の課題

- 単発のイベントで終わることが多い

- 講義を聞くだけの受動的な参加

- 高校生自身の探究活動との接続が弱い

- 大学教員と高校生の継続的な関係構築が困難

さらに、2022年度から本格実施された「総合的な探究の時間」により、高校生の学習スタイルは大きく変化しています。自ら課題を設定し、調査・研究を行い、成果を発表する経験を積んだ生徒たちは、大学選びにおいても「自分の探究テーマを深められる環境があるか」を重視するようになりました。

高校生の変化と大学への期待

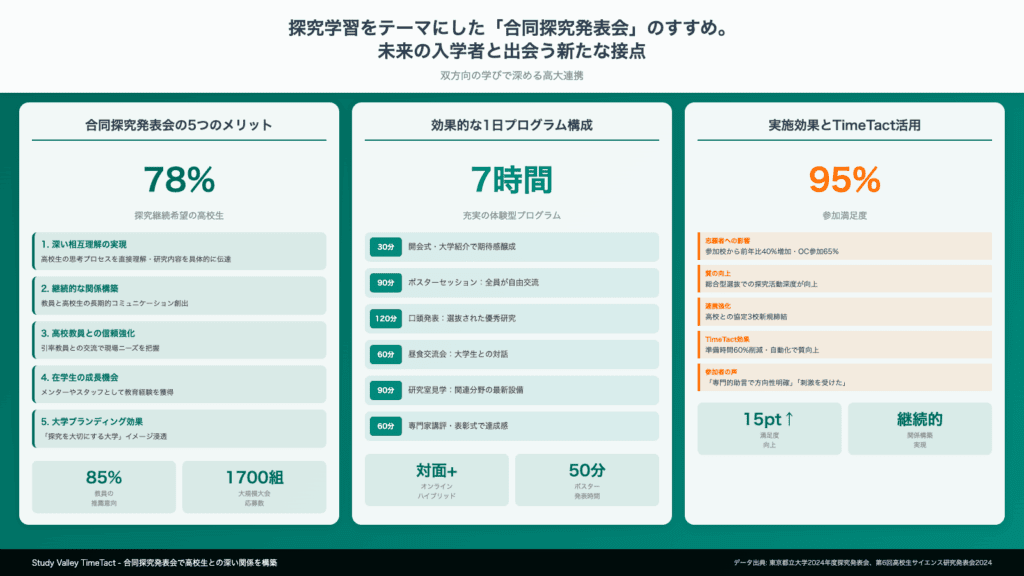

最新の調査によると、総合型選抜を検討する高校生の約78%が「大学で自分の探究テーマを継続して研究したい」と回答しています。また、高校の進路指導教員の85%が「生徒の探究活動を評価してくれる大学を推薦したい」と考えていることが明らかになっています。

合同探究発表会が生み出す新たな価値

合同探究発表会とは、複数の高校から探究学習に取り組む生徒を招き、大学を会場として研究発表を行うイベントです。単なる発表会ではなく、大学教員による専門的なフィードバックや、大学生との交流、研究施設の見学などを組み合わせた総合的な高大連携プログラムとして設計します。

合同探究発表会の5つのメリット

- 深い相互理解の実現

高校生の探究内容や思考プロセスを直接知ることができ、大学側も自校の研究内容や教育方針を具体的に伝えられます。 - 継続的な関係構築

発表会をきっかけに、高校生と大学教員が継続的にコミュニケーションを取れる関係が生まれます。 - 高校教員との信頼関係強化

引率教員との交流を通じて、高校現場のニーズを理解し、今後の連携強化につながります。 - 在学生の成長機会

運営スタッフやメンターとして参加する大学生にとっても、教育経験やプレゼンテーション能力向上の機会となります。 - 大学ブランディング効果

「探究学習を大切にする大学」というイメージが高校現場に浸透し、優秀な生徒の志願につながります。

成功する合同探究発表会の企画・運営ノウハウ

効果的な合同探究発表会を実施するためには、綿密な企画と運営が不可欠です。特に重要なのは、単なるイベントではなく、教育的価値の高いプログラムとして設計することです。

企画段階での重要ポイント

1. テーマ設定と募集方法

- 大学の強みや特色を活かしたテーマ設定(例:SDGs、地域課題、科学技術など)

- 学部横断的なテーマで幅広い高校生の参加を促す

- 募集要項に「探究の深さ」を重視することを明記

- 事前エントリーシートで探究内容を把握し、適切な教員をマッチング

2. プログラム構成

標準的な1日プログラムの例:

- 開会式・大学紹介(30分)

- ポスターセッション(90分)- 全参加者が自由に交流

- 口頭発表(120分)- 選抜された優秀発表

- 昼食交流会(60分)- 大学生との交流

- 研究室見学ツアー(90分)- 関連分野の研究室訪問

- 専門家による講評・表彰式(60分)

- 交流会・個別相談(30分)

3. 評価とフィードバックの仕組み

- 複数の大学教員による専門的なコメント

- 評価シートを用いた具体的なフィードバック

- 優秀発表への表彰と副賞(研究室訪問権など)

- 参加証明書の発行(ポートフォリオへの活用)

運営面での工夫

1. 大学生スタッフの活用

在学生を運営スタッフとして積極的に起用することで、高校生にとって身近な存在として大学生活をイメージしやすくなります。特に効果的なのは以下の役割です:

- 各発表へのコメンテーター役

- キャンパスツアーのガイド

- 昼食時の交流ファシリテーター

- SNS発信担当(リアルタイムの情報発信)

2. 高校教員へのサポート

- 教員専用の控室と情報交換スペースの設置

- 探究指導に関する研修会の同時開催

- 大学の入試情報や高大連携プログラムの個別説明

- 生徒の発表に対する指導方法の共有

3. オンラインとのハイブリッド開催

遠方の高校も参加できるよう、オンライン参加枠を設けることで参加校の拡大が可能です。また、発表の様子をライブ配信することで、参加できなかった生徒や保護者にも大学の取り組みを知ってもらえます。

実施事例:成功した合同探究発表会の成果

実際に合同探究発表会を実施した大学の事例を紹介します。

A大学の事例:地域課題解決をテーマにした発表会

A大学では2023年度に「地域の未来を考える高校生探究発表会」を開催しました。県内15校から120名の高校生が参加し、以下の成果を得ました:

- 参加者の65%が翌年度のオープンキャンパスに参加

- 参加校からの志願者が前年比40%増加

- 総合型選抜での出願者の質が向上(探究活動の深さ)

- 高校教員との連携協定が3校と新規締結

B大学の事例:理系分野特化型の発表会

B大学の理工学部では、「未来の科学者たちの探究発表会」として理系テーマに特化した発表会を実施。研究室の最新設備を使った実験デモンストレーションも組み込み、参加生徒の満足度は95%を超えました。

参加者の声

- 「大学の先生から専門的なアドバイスをもらえて、研究の方向性が明確になった」(高校2年生)

- 「他校の生徒の発表から刺激を受け、自分の探究をさらに深めたいと思った」(高校3年生)

- 「大学の研究環境を実際に見て、ここで学びたいという気持ちが強くなった」(高校2年生)

Study Valley TimeTactで実現する効率的な発表会運営

合同探究発表会の企画・運営には多くの労力が必要ですが、Study Valley TimeTactを活用することで、準備から当日運営、事後フォローまでを効率的に実施できます。

TimeTactが提供する発表会支援機能

1. 参加申込・事前準備の自動化

- オンライン申込フォームの作成・管理

- 発表要旨の収集と自動整理

- 参加者情報のデータベース化

- 発表スケジュールの自動生成

2. 当日運営のデジタル化

- QRコードを使った受付システム

- デジタルポスター展示機能

- リアルタイム評価・コメント入力

- 参加証明書の自動発行

3. 継続的な関係構築サポート

- 参加者への事後アンケート自動配信

- 高校別の参加状況分析レポート

- 次回イベントの案内配信

- 探究活動の継続支援ツール提供

導入効果の実例

TimeTactを導入したC大学では、発表会の準備時間が従来の60%削減され、その分を高校との事前打ち合わせや、プログラムの質向上に充てることができました。また、参加者データの蓄積により、翌年度の企画がより精緻化され、参加満足度が15ポイント向上しました。

まとめ:合同探究発表会が拓く新たな高大連携の形

探究学習をテーマにした合同探究発表会は、従来の一方向的な情報提供から、双方向的な学びの場への転換を実現します。高校生にとっては大学での学びを具体的にイメージできる機会となり、大学にとっては優秀な生徒との出会いの場となります。

成功のポイントは、単なるイベントとして実施するのではなく、教育的価値を重視した継続的なプログラムとして設計することです。そして、Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、限られたリソースでも質の高い発表会を実現できます。

探究学習が本格化する今こそ、合同探究発表会という新たな高大連携の形に挑戦し、未来の入学者との深い関係を築いていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。