高校教員との信頼関係を築く。多忙な先生に喜ばれる、大学からの情報提供とは

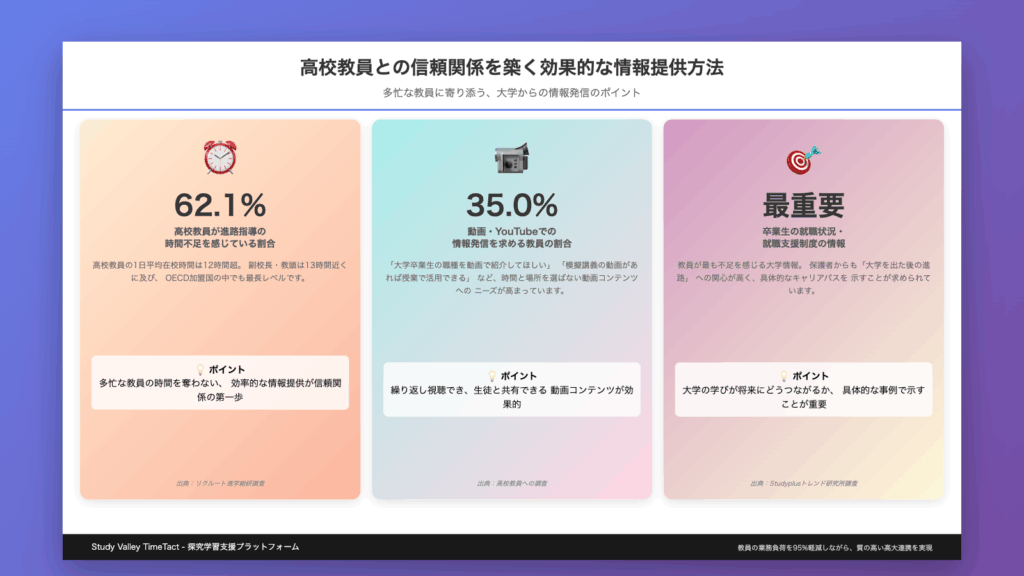

高大連携の成功は、高校教員との信頼関係にかかっています。しかし、日本の高校教員の62.1%が「進路指導に関する時間不足」を感じており、多忙な日々を送っています。さらに、入試の多様化により60.8%の教員が指導の困難さを感じている今、大学からどのような情報提供をすれば、本当に高校現場の役に立てるのでしょうか。

この記事では、多忙な高校教員が本当に必要としている情報と、効果的な提供方法について、最新の調査データと現場の声を基に解説します。大学の広報・入試担当者の皆様にとって、高校との信頼関係構築の第一歩となる実践的なヒントをお届けします。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

高校教員の「多忙」の実態と、その背景にある進路指導の課題

まず、高校教員がどれほど多忙なのか、具体的なデータを見てみましょう。文部科学省の調査によると、高校教員の1日平均在校時間は12時間を超えており、副校長・教頭に至っては13時間近くに及びます。これは、OECD加盟国の中でも最長レベルです。

この多忙さの中で、進路指導はさらに複雑化しています。リクルート進学総研の調査では、進路指導の難しさの要因として以下が挙げられています:

- 生徒の進路選択・決定能力の不足(65.0%)

- 教員の進路指導に関する時間不足(62.1%)

- 入試の多様化(60.8%)

- 学習意欲の低下(60.0%)

- 保護者の進路環境変化への認識不足(52.2%)

特に注目すべきは、大学進学率が50%以下の高校では「卒業生の就職状況・就職支援体制」の情報不足を感じる割合が高く、進学率50%超の高校では「研究テーマ・業績・評価」の情報を求める傾向があることです。つまり、高校の特性によって必要とする情報が異なるのです。

探究学習の必修化がもたらす新たな負担

2022年度から高校で「総合的な探究の時間」が必修化され、教員の負担はさらに増加しました。探究学習では、生徒一人ひとりの課題設定から成果発表まで、きめ細かな指導が求められます。しかし、探究学習の指導方法が確立されていない学校も多く、教員は手探りで授業を進めているのが現状です。

さらに、総合型選抜や学校推薦型選抜での「探究活動」の評価が重視されるようになり、大学との連携がこれまで以上に重要になっています。しかし、多忙な教員にとって、大学との連携のためのアポイント取りや打ち合わせの時間を確保することは困難です。

高校教員が本当に必要としている大学情報とは

では、多忙な高校教員は、大学からどのような情報を求めているのでしょうか。Studyplusトレンド研究所の調査によると、高校教員が進路指導で最も不足を感じる大学情報は以下の通りです:

- 卒業生の就職状況・就職支援制度(最多)

- 研究テーマ・業績・評価

- 取得可能な資格・免許

- 入試方法・入試科目

- 学部・学科の特色

特に「卒業生の就職状況・就職支援制度」は、生徒の将来を見据えた進路指導を行う上で最も重要な情報として認識されています。保護者からも「大学を出た後、どんな仕事に就けるのか」という質問が多く、具体的なキャリアパスを示すことが求められています。

情報の入手方法と課題

高校教員が大学情報を入手する主な方法は:

- 大学案内・学部案内パンフレット(80%超)

- 大学の公式ホームページ(80%超)

- 進学説明会(約60%)

- オープンキャンパス(約60%)

- 大学からの個別訪問(約60%)

しかし、これらの従来型の情報提供方法には限界があります。紙媒体の資料は情報量が多すぎて読む時間がない、ホームページは必要な情報を探すのに時間がかかる、説明会やオープンキャンパスは日程調整が難しいなど、多忙な教員にとってアクセスしづらいのが現状です。

効果的な情報提供方法:デジタル化と動画活用がカギ

高校教員への調査で、今後大学に求める情報発信方法として最も多かったのが「動画・YouTubeでの発信」(35.0%)でした。具体的には以下のような要望が寄せられています:

- 「大学を卒業した生徒が、どのような職種に就いているのか、YouTubeで動画があればよい」

- 「生徒目線で言うと、TikTokを使用するなど、様々なアプリを通して情報発信する方が、大学側にはメリットがある」

- 「模擬講義の動画があれば、授業内で活用できる」

動画による情報提供には、以下のメリットがあります:

- 時間と場所を選ばず視聴できる(多忙な教員に配慮)

- 視覚的に理解しやすい(生徒への説明に活用可能)

- 繰り返し視聴できる(複数の生徒への指導に活用)

- 生徒と一緒に視聴できる(授業内での活用)

高校教員が求める具体的なコンテンツ

調査結果から、高校教員が特に求めているコンテンツは:

- 卒業生のキャリアストーリー(どんな学びを経て、どんな仕事に就いたか)

- 学部・学科での具体的な学習内容(専門用語を使わない分かりやすい説明)

- 研究室やゼミの活動紹介(高校生でも理解できるレベルで)

- 就職支援プログラムの詳細(具体的な支援内容と実績)

- 探究学習と大学での学びの接続例

Study Valley TimeTactが実現する、新しい高大連携の形

こうした高校現場の課題を解決するために開発されたのが、探究学習支援プラットフォーム「TimeTact」です。TimeTactは、高校教員の業務負荷を大幅に軽減しながら、大学との効果的な連携を実現します。

教員の業務負荷を95%軽減する仕組み

TimeTactは、探究学習に特化したAIを搭載し、以下の機能で教員をサポートします:

- 探究テーマの自動提案(生徒の興味関心に基づいた170以上の教材)

- 進捗管理の自動化(生徒一人ひとりの学習状況を可視化)

- AIによる即時フィードバック(10秒以内に生徒の活動にコメント)

- 外部連携の自動マッチング(大学・企業との連携を仲介)

特に注目すべきは、大学の研究内容や特色を基にした探究テーマを自動的に提案し、高校生と大学をマッチングする機能です。これにより、教員が個別に大学とコンタクトを取る必要がなくなり、大幅な時間短縮が実現します。

大学にとってのメリット

TimeTactを活用することで、大学は以下のメリットを享受できます:

- 早期からの学生との接触(高校1年生から継続的な関係構築)

- 探究活動を通じた適性評価(入学後のミスマッチ防止)

- 効率的な情報発信(デジタルプラットフォームでの一元管理)

- 高校教員との信頼関係構築(教員の負担軽減による好印象)

- 地域を超えた連携(オンラインで全国の高校と接続可能)

成功事例:探究学習を通じた新しい高大連携

TimeTactを導入した高校では、以下のような成果が報告されています:

- 「不登校の生徒もオンラインで探究学習に参加し、大学進学への意欲を持つようになった」

- 「大学の専門的な知識を、高校生でも理解できる形で学べるため、進路選択が明確になった」

- 「教員の準備時間が大幅に削減され、生徒一人ひとりへの指導時間が増えた」

また、大学側からも「探究活動を通じて高校生の興味関心や能力を事前に把握でき、より適切な入試選抜が可能になった」「継続的な関係構築により、志願者の質が向上した」といった声が寄せられています。

まとめ:多忙な高校教員に寄り添う情報提供が、信頼関係の第一歩

高校教員との信頼関係を築くためには、まず彼らの多忙さと直面している課題を理解することが重要です。そして、その課題を解決する形で情報提供を行うことで、真に価値ある高大連携が実現します。

具体的には:

- 必要な情報を厳選して提供(特に卒業生のキャリア情報)

- アクセスしやすい形式で発信(動画やデジタルコンテンツの活用)

- 教員の業務負荷を軽減する仕組みの提供(TimeTactなどのプラットフォーム活用)

- 継続的な関係構築(単発ではなく長期的な視点での連携)

Study Valley TimeTactは、これらすべてを実現する革新的なプラットフォームです。教員の業務負荷を95%軽減しながら、質の高い探究学習と効果的な高大連携を実現します。多忙な高校教員に寄り添い、共に生徒の未来を創る。それが、これからの大学に求められる姿勢ではないでしょうか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。