全教員で取り組む探究指導。指導レベルを均質化し、学校全体の質を高める仕組みとは

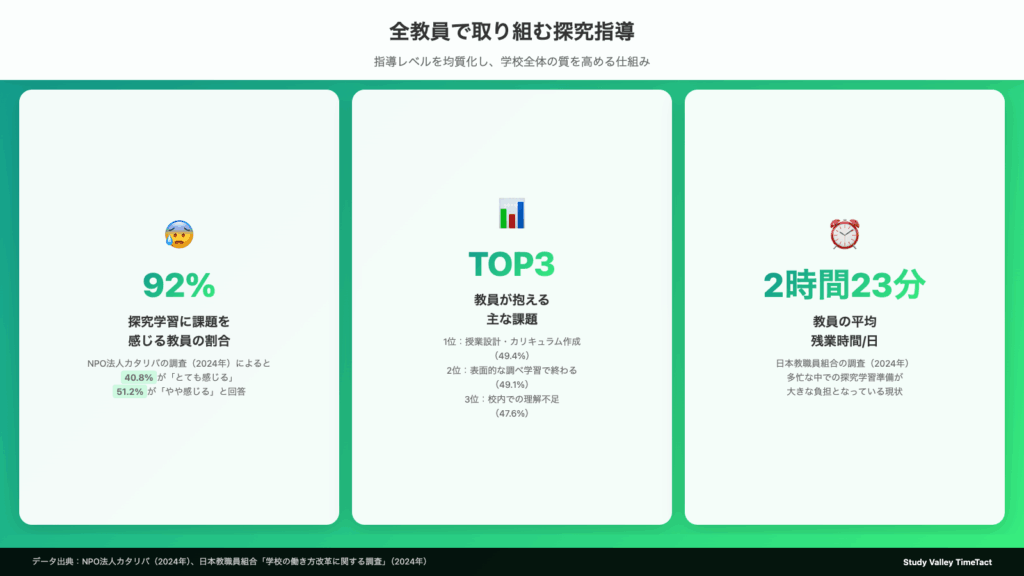

2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」。しかし、多くの学校では「探究指導ができる教員が限られている」「教員間で指導力に大きな差がある」という深刻な課題を抱えています。実際、探究学習に関するアンケートでは、「指導内容に不安が残る」「生徒への評価が難しい」という声が多数を占めています。探究学習の質を高めるためには、一部の教員の力に頼るのではなく、全教員が一定水準以上の指導力を持ち、学校全体で取り組む体制を構築することが不可欠です。本記事では、なぜ全教員での取り組みが必要なのか、そして指導レベルを均質化し、学校全体の質を高めるための具体的な仕組みについて詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究指導における「3つの格差」が生徒の学びを阻害している現実

現在、多くの高校で探究学習が実施されていますが、その実態を詳しく見ると、学校内で深刻な「格差」が生じていることがわかります。これらの格差は、生徒の学びの質に直接影響を与えており、早急な改善が求められています。

1. 教員間の指導力格差

最も深刻なのが、教員間の指導力格差です。文部科学省の調査によると、探究学習の課題として「指導内容に不安が残る」と回答した教員が多数を占めています。特に、従来の教科指導とは異なるファシリテーター的な役割や、答えのない問いに向き合う指導方法に戸惑う教員が多いのが現状です。

その結果、探究指導に熱心で研修も積極的に受けている教員のクラスと、探究学習への理解が不十分な教員のクラスでは、生徒の学習体験に大きな差が生じています。ある生徒は深い学びを経験できる一方で、別の生徒は単なる調べ学習で終わってしまうという不公平な状況が生まれているのです。

2. 教科による温度差

次に問題となるのが、教科による温度差です。理科や社会科の教員は、もともと探究的な要素を含む授業を行っていることから、比較的スムーズに探究学習に適応できる傾向があります。一方で、他教科の教員の中には「自分の専門外」という意識から、探究指導に消極的になるケースも見られます。

この温度差は、学年全体で統一的な探究プログラムを実施する際の大きな障壁となります。教科の枠を超えた協働が求められる探究学習において、このような意識の差は克服すべき重要な課題です。

3. 経験年数による指導観の違い

さらに、教員の経験年数による指導観の違いも無視できません。ベテラン教員の中には、長年培ってきた知識伝達型の指導スタイルから、生徒主体の探究学習へ転換することに抵抗を感じる方もいます。一方、若手教員は柔軟に新しい指導法を受け入れやすいものの、経験不足から生徒への適切な支援ができないという課題を抱えています。

なぜ「全教員で取り組む」ことが探究学習成功の鍵となるのか

これらの格差を解消し、探究学習を成功させるためには、全教員で取り組む体制の構築が不可欠です。その理由を以下に説明します。

1. 生徒の多様な興味・関心に対応するため

探究学習の特徴は、生徒が自ら課題を設定し、主体的に学びを進めることにあります。そのため、生徒の探究テーマは実に多様で、SDGs、地域課題、科学技術、文化・芸術など、あらゆる分野に及びます。このような多様なテーマに適切に対応するためには、全教員がそれぞれの専門性を活かしながら指導にあたることが必要不可欠です。

2. 教科横断的な学びを実現するため

学習指導要領では、探究学習を通じて「教科の枠を超えた横断的・総合的な学習」を実現することが求められています。例えば、「地域の環境問題」をテーマにした探究では、理科的な分析、社会科的な考察、数学的なデータ処理、国語的な表現力など、複数教科の知識・技能が必要となります。全教員が探究指導に関わることで、真の意味での教科横断的な学びが可能になるのです。

3. 持続可能な探究プログラムを構築するため

一部の教員だけに探究指導を任せる体制では、その教員が異動や退職した際に、探究プログラム全体が機能不全に陥るリスクがあります。実際、多くの学校で「探究に詳しい先生が異動してしまい、困っている」という声が聞かれます。全教員が一定水準の指導力を持つことで、人事異動に左右されない持続可能な探究プログラムを構築できます。

4. 学校文化として探究的な学びを根付かせるため

最も重要なのは、探究的な学びを学校文化として根付かせることです。全教員が探究学習の意義を理解し、日常的な教科指導においても探究的な要素を取り入れることで、生徒は様々な場面で「問いを立てる力」「情報を分析する力」「協働する力」を育むことができます。これは、探究学習の時間だけでなく、学校教育全体の質の向上につながります。

指導レベルを均質化するための「5つの仕組み」

では、具体的にどのような仕組みを構築すれば、全教員の指導レベルを均質化し、学校全体の探究指導の質を高めることができるのでしょうか。ここでは、実践的な5つの仕組みを紹介します。

1. 段階的な研修システムの構築

まず重要なのは、教員の経験や理解度に応じた段階的な研修システムを構築することです。

【基礎研修】探究学習の理念と基本的な指導法

- 探究学習とは何か、なぜ必要なのかという理念の共有

- ファシリテーターとしての基本的な役割理解

- 生徒の問いを引き出す質問技法の習得

【実践研修】具体的な指導スキルの向上

- 課題設定の支援方法

- 情報収集・分析の指導法

- グループワークのファシリテーション技術

【応用研修】評価方法と発展的な指導

- ルーブリックを用いた評価の実践

- ポートフォリオ評価の方法

- 外部連携のコーディネート

重要なのは、これらの研修を一度きりのイベントにせず、年間を通じて計画的に実施することです。また、外部講師による研修だけでなく、校内の実践事例を共有する機会を設けることで、より実践的な学びが可能になります。

2. メンター制度による相互支援体制

次に効果的なのが、探究指導に長けた教員がメンターとなり、他の教員をサポートする制度です。

具体的には、各学年や教科グループに1名以上の「探究メンター」を配置し、以下のような支援を行います:

- 授業準備の相談対応:指導案作成や教材選定のアドバイス

- 授業観察とフィードバック:実際の授業を観察し、改善点を具体的に助言

- チームティーチングの実施:最初は一緒に授業を行い、徐々に独り立ちを支援

このメンター制度により、経験の浅い教員も安心して探究指導に取り組むことができ、実践を通じて着実にスキルを向上させることができます。

3. 共通指導ツールの開発と活用

指導レベルの均質化において極めて重要なのが、全教員が活用できる共通の指導ツールを開発することです。

【探究指導ハンドブック】

学校独自の探究指導ハンドブックを作成し、以下の内容を盛り込みます:

- 探究学習の年間指導計画

- 各段階での指導ポイントと留意事項

- 生徒への声かけ例・質問例集

- 評価基準と評価方法の具体例

【ワークシートテンプレート】

生徒が使用するワークシートも標準化し、どの教員が担当しても一定の質が保たれるようにします。課題設定シート、情報整理シート、振り返りシートなど、探究の各段階で使用するツールを整備します。

【評価ルーブリック】

最も重要なのが、共通の評価ルーブリックです。「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点について、具体的な評価基準を明文化し、全教員で共有します。

4. 教科の枠を超えた協働体制

探究学習の質を高めるためには、教科の枠を超えた教員同士の協働が不可欠です。以下のような体制を構築します:

【探究推進委員会の設置】

各教科から代表者を選出し、定期的に会議を開催。探究プログラムの改善や課題解決について協議します。

【教科横断チームの編成】

特定のテーマ(例:SDGs、地域課題など)について、複数教科の教員がチームを組んで指導にあたる体制を作ります。これにより、生徒は多角的な視点から探究を深めることができます。

【合同授業の実施】

年に数回、複数クラス合同での探究授業を実施。教員同士が協力して授業を運営することで、指導方法を学び合う機会にもなります。

5. PDCAサイクルによる継続的改善

最後に重要なのが、PDCAサイクルを回して継続的に改善していく仕組みです。

【Plan:計画段階】

- 年度初めに全教員で探究指導の目標と計画を共有

- 各教員の役割分担を明確化

【Do:実施段階】

- 計画に基づいた探究指導の実施

- 定期的な情報共有と相互支援

【Check:評価段階】

- 生徒アンケートによる授業評価

- 教員同士の相互評価

- 探究成果の分析

【Action:改善段階】

- 評価結果を踏まえた指導方法の改善

- 成功事例の共有と水平展開

- 次年度計画への反映

学校全体の質を高める「組織的取り組み」のポイント

これらの仕組みを効果的に機能させ、学校全体の探究指導の質を高めるためには、以下のポイントが重要です。

1. 管理職のリーダーシップとビジョンの共有

まず不可欠なのが、校長をはじめとする管理職の強いリーダーシップです。探究学習の重要性を全教員に伝え、学校全体で取り組むというビジョンを明確に示すことが必要です。また、探究指導に必要な時間や予算を確保し、教員が安心して取り組める環境を整備することも管理職の重要な役割です。

2. 小さな成功体験の積み重ね

いきなり完璧な探究指導を求めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。例えば、最初は短時間のミニ探究から始め、徐々に本格的な探究活動へと発展させていく。成功事例を全体で共有し、「自分にもできる」という自信を育むことが、全教員の意欲向上につながります。

3. 外部リソースの戦略的活用

学校内のリソースだけでは限界があるため、外部の専門機関や地域との連携を積極的に進めることも重要です。大学や研究機関、地域の企業やNPOなどと連携することで、教員の負担を軽減しながら、質の高い探究学習を実現できます。

4. 保護者・地域への理解促進

探究学習の意義について、保護者や地域の理解を得ることも欠かせません。探究学習の成果発表会を公開したり、保護者向けの説明会を開催したりすることで、学校の取り組みへの理解と協力を得ることができます。

Study Valley TimeTactが実現する、効率的な探究指導体制

このような全教員での探究指導体制を構築する上で、大きな課題となるのが教員の業務負担です。ただでさえ多忙な教員に、新たな指導法の習得や教材作成の負担を強いることは現実的ではありません。そこで注目されているのが、Study Valleyが提供する探究学習支援プラットフォーム「TimeTact」です。

TimeTactが解決する5つの課題

1. 指導経験不足の解消

TimeTactには170以上の探究教材が用意されており、経験の浅い教員でも質の高い探究指導が可能になります。各教材には詳細な指導案も付属しているため、授業の進め方に迷うことがありません。

2. 評価の標準化

探究学習で最も難しいとされる評価についても、TimeTactの評価機能を活用することで、客観的で公平な評価が可能になります。生徒の活動履歴や成果物が自動的に記録され、ポートフォリオとして蓄積されるため、プロセス評価も容易に行えます。

3. 教員間の情報共有

プラットフォーム上で教員同士が指導方法や成功事例を共有できる機能により、自然と教員間の学び合いが促進されます。ベテラン教員のノウハウを若手教員が学んだり、教科を超えた協働が生まれたりする環境が整います。

4. 外部連携の効率化

TimeTactは100社以上の企業と連携しており、実社会の課題を題材にした探究学習が可能です。教員が個別に外部連携先を探す必要がなく、質の高い探究テーマを生徒に提供できます。また、専任のアドバイザーによるサポートも受けられるため、初めての外部連携でも安心して取り組めます。

5. 業務負担の大幅削減

2024年に発表された最新機能では、生成AIを活用した探究学習支援により、教員の業務負荷を95%軽減することが可能になりました。教材準備、生徒へのフィードバック、評価作業など、時間のかかる業務を大幅に効率化できます。

全国400校以上の導入実績が証明する効果

TimeTactは既に全国400校以上で導入されており、多くの学校で探究指導の質の向上と教員負担の軽減を実現しています。ある導入校では、「探究指導に不安を感じていた教員も、TimeTactのサポートにより自信を持って指導できるようになった」「教員間の情報共有が活発になり、学校全体の探究指導レベルが向上した」といった声が寄せられています。

まとめ:全教員で創る、新しい学びの文化

探究学習は、これからの時代を生きる生徒たちにとって不可欠な学びです。しかし、その成功のためには、一部の熱心な教員に頼るのではなく、全教員が一定水準以上の指導力を持ち、学校全体で取り組む体制が必要です。

本記事で紹介した5つの仕組み:

- 段階的な研修システムの構築

- メンター制度による相互支援体制

- 共通指導ツールの開発と活用

- 教科の枠を超えた協働体制

- PDCAサイクルによる継続的改善

これらを組織的に実施することで、教員間の指導力格差を解消し、学校全体の探究指導の質を高めることができます。そして、Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、教員の負担を軽減しながら、より効果的な探究指導体制を構築することが可能になります。

探究学習を通じて、生徒も教員も共に成長し、学校全体に探究的な学びの文化を根付かせる。それこそが、これからの時代に求められる学校の姿ではないでしょうか。全教員で手を携えて、新しい学びの文化を創っていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。