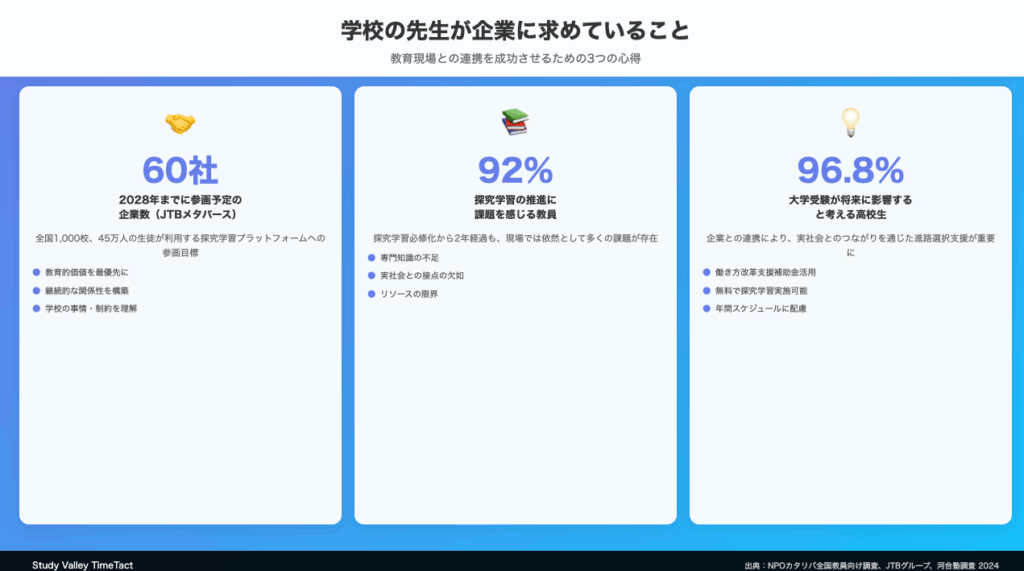

学校の先生が企業に求めていること。教育現場との連携を成功させるための3つの心得

学校の先生が企業に求めていること。教育現場との連携を成功させるための3つの心得

企業と学校の連携は、生徒の学びを深め、企業にとっても次世代の人材と早期に接点を持つ絶好の機会です。しかし、多くの企業担当者は「どうアプローチすればいいのか」「先生は何を求めているのか」と悩んでいるのではないでしょうか。実は、教育現場との連携の成否は、学校の先生が本当に求めていることを理解できているかどうかにかかっています。本記事では、実際の教育現場の声をもとに、企業が知っておくべき3つの心得を詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、学校と企業の連携が重要なのか

2022年度から高等学校で必修化された「総合的な探究の時間」により、教育現場は大きく変わりました。従来の「教える・覚える」という一方向的な学習から、生徒自らが課題を見つけ、解決策を探求する能動的な学びへとシフトしています。

教育現場が直面している課題

- 専門知識の不足:先生方も万能ではなく、生徒の多様な探究テーマすべてに対応できるわけではありません

- 実社会との接点の欠如:学校内だけでは、社会で実際に起きている課題や最新の動向を十分に伝えきれません

- リソースの限界:限られた予算と人員で、質の高い探究学習を実現する必要があります

- 評価基準の不明確さ:新しい学習形態のため、どのように評価すべきか試行錯誤が続いています

こうした状況の中、企業との連携は教育現場にとって救世主的な存在となり得ます。しかし、実際には多くの企業が「営業活動と勘違いされないか」「どこまで踏み込んでいいのか」と二の足を踏んでいるのが現状です。

学校の先生が企業に本当に求めていること

では、学校の先生は企業に何を期待しているのでしょうか。全国の高校教員へのアンケート調査や、実際に企業連携を行っている先生方への取材から、以下のような本音が見えてきました。

1. 教育的価値を最優先に考えてほしい

最も多く聞かれた声は、「企業の宣伝ではなく、生徒の学びを第一に考えてほしい」というものでした。ある進路指導主任は次のように語っています。

「企業の方が来校されると、どうしても自社のPRに終始してしまうケースがあります。もちろん企業理解も大切ですが、生徒にとって何が学びになるのか、どんな気づきを与えられるのかを考えていただけると嬉しいです」

2. 継続的な関係性を築いてほしい

単発のイベントではなく、長期的な視点での関わりを望む声も多く聞かれました。探究学習は1年間を通じて行われるため、その過程で適切なタイミングでサポートを受けられることが理想的です。

- 年度初めの課題設定段階でのアドバイス

- 中間発表での専門的なフィードバック

- 最終発表会での講評や評価

- 次年度への改善提案

3. 学校の事情や制約を理解してほしい

教育現場には様々な制約があります。授業時間の確保、保護者への説明、教育委員会への報告など、企業側には見えない多くのハードルが存在します。これらを理解した上で、柔軟に対応してくれる企業が求められています。

教育現場との連携を成功させるための3つの心得

学校の先生方の本音を踏まえ、企業が教育現場との連携を成功させるために押さえておくべき3つの心得をご紹介します。

心得1:「教育ファースト」の姿勢を貫く

最も重要なのは、あくまでも教育を最優先に考える姿勢です。企業にとってのメリットは、結果としてついてくるものと考えましょう。

具体的な実践方法

- 学習指導要領を理解する:探究学習で育成を目指す能力や評価の観点を把握しておく

- 生徒の発達段階を考慮する:高校1年生と3年生では理解力や興味関心が大きく異なります

- 教育的な目標を明確にする:「この活動を通じて生徒に何を学んでほしいか」を先生と共有

- 専門用語を避ける:高校生にも理解できる言葉で、本質的な内容を伝える工夫

成功事例:A社の取り組み

IT企業のA社は、プログラミング教育の支援を行う際、自社製品の紹介は一切行わず、「論理的思考力の育成」に特化したカリキュラムを提供。結果的に、生徒や保護者からの評価が高まり、3年後には同校卒業生5名が入社するという成果につながりました。

心得2:学校のペースに合わせた柔軟な対応

学校には独自のスケジュールや文化があります。企業の論理を押し付けるのではなく、学校のペースに寄り添う柔軟性が求められます。

学校特有の事情を理解する

- 年間行事予定:定期考査、学校行事、部活動の大会など、生徒が忙しい時期を把握

- 決裁プロセス:校長、教頭、学年主任など、意思決定に関わる人物とプロセスの理解

- 予算サイクル:公立学校の場合、予算申請は前年度に行うため、早めの提案が必要

- 保護者対応:外部連携には保護者の理解が不可欠。説明資料の準備などでサポート

タイミングを見極める重要性

探究学習の年間スケジュールを理解し、適切なタイミングでアプローチすることが成功の鍵です。

- 4-5月:年間計画の策定時期。この時期の提案が最も受け入れられやすい

- 6-7月:課題設定の時期。専門的なアドバイスが求められる

- 9-11月:調査・実験の時期。企業の施設見学や社員インタビューのニーズ

- 1-2月:成果発表の時期。審査員や講評者としての参加機会

心得3:双方向のコミュニケーションを大切にする

一方的な支援ではなく、学校と企業が共に学び合う関係性の構築が、持続可能な連携につながります。

先生との信頼関係を築く方法

- 定期的な情報交換:月1回程度の進捗確認や相談の機会を設ける

- フィードバックの収集:活動後は必ず振り返りを行い、改善点を次回に活かす

- 先生の負担軽減:資料作成や連絡調整など、可能な限り企業側で対応

- 成果の共有:生徒の成長や変化を先生と一緒に喜び、次の展開を考える

生徒の声を直接聞く重要性

先生を通じてだけでなく、生徒から直接フィードバックを得ることで、より効果的な支援が可能になります。アンケートや座談会など、生徒の本音を聞く機会を設けましょう。

企業が陥りがちな失敗パターンとその対策

良かれと思って始めた学校連携が、思わぬ形で失敗に終わることもあります。よくある失敗パターンとその対策を知っておくことで、リスクを回避できます。

失敗パターン1:自社PRに偏りすぎる

問題点:会社説明会のような内容になってしまい、生徒の学びにつながらない

対策:社会課題の解決事例や、仕事を通じた成長ストーリーなど、教育的価値の高いコンテンツを中心に構成する

失敗パターン2:学校の負担を考慮しない

問題点:準備や調整に多大な時間を要求し、先生の負担が増大する

対策:企業側でできることは積極的に引き受け、先生には最小限の調整のみお願いする

失敗パターン3:一度きりの関わりで終わる

問題点:単発のイベントで終わり、生徒の成長を見届けられない

対策:年間を通じた関わり方を提案し、段階的な支援プログラムを設計する

Study Valley TimeTactで実現する理想的な学校連携

教育現場との連携において、企業と学校の間に立ってコーディネートする存在があれば、多くの課題が解決されます。Study Valley TimeTactは、まさにその役割を果たすプラットフォームです。

TimeTactが提供する価値

- マッチングの最適化:学校のニーズと企業の強みを的確にマッチング

- プログラムの標準化:教育効果が実証されたプログラムテンプレートの提供

- コミュニケーションの円滑化:専用のコミュニケーションツールで、先生と企業担当者の連絡を効率化

- 効果測定の可視化:生徒の学習成果や満足度を数値化し、改善につなげる仕組み

導入企業の声

「TimeTactを通じて学校連携を始めてから、先生方との意思疎通がスムーズになりました。教育的な視点でプログラムを設計できるようになり、生徒からの反応も格段に良くなりました」(製造業B社・人事部)

「これまで個別に学校にアプローチしていましたが、TimeTactのおかげで効率的に複数校と連携できるようになりました。何より、教育現場のニーズを正確に把握できるようになったことが大きいです」(IT企業C社・CSR推進室)

まとめ:教育現場との連携成功への第一歩

学校の先生が企業に求めていることは、決して複雑なものではありません。「教育ファースト」「柔軟な対応」「双方向のコミュニケーション」という3つの心得を押さえることで、教育現場との連携は必ず成功します。

重要なのは、企業の論理を押し付けるのではなく、教育現場の文脈を理解し、その中で企業ができる最大限の価値提供を考えることです。そして、その先には、次世代を担う若者たちとの meaningful な出会いと、企業の持続的な成長が待っています。

Study Valley TimeTactは、そんな企業と学校の架け橋となり、双方にとって価値ある連携を実現するお手伝いをしています。教育現場との連携に一歩踏み出したい企業の皆様、ぜひ私たちと一緒に、未来を創る取り組みを始めてみませんか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

学校の先生が企業に求めていること。教育現場との連携を成功させるための3つの心得

学校の先生が企業に求めていること。教育現場との連携を成功させるための3つの心得