「書くのが苦手」な生徒への探究レポート指導。スモールステップで完成に導く伴走術

「先生、何を書けばいいか分からないです」「文章にするのが苦手で…」探究学習の指導をしていると、こうした生徒の声を聞くことが多いのではないでしょうか。探究活動では優れた気づきや発見をしているのに、それをレポートにまとめる段階で止まってしまう生徒が少なくありません。本記事では、書くことに苦手意識を持つ生徒でも、着実に探究レポートを完成させられる具体的な指導法をご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ生徒は「書けない」のか?書くことへの苦手意識の正体

探究レポートの指導に入る前に、まず生徒が「書けない」理由を理解することが重要です。文部科学省の調査によると、高校生の64.7%が「長文を書くことに苦手意識がある」と回答しています。この苦手意識の背景には、以下のような要因があります。

1. 完璧主義による思考の停止

多くの生徒は、「最初から完璧な文章を書かなければならない」という思い込みに囚われています。特に成績優秀な生徒ほど、この傾向が強く見られます。結果として、最初の一文すら書き出せない状態に陥ってしまいます。

2. 構成力の不足

探究活動で得た情報や気づきは豊富にあるものの、それらをどのような順序で配置すればよいか分からないという生徒が多数います。情報の整理・構造化のスキルが不足しているため、書き始めることができません。

3. 語彙・表現力の課題

自分の考えや発見を適切に表現する語彙が不足していることも、書くことへの苦手意識につながります。「なんとなく分かっているけど、言葉にできない」というもどかしさが、書くことへの抵抗感を生み出します。

4. フィードバックへの恐れ

過去に文章を書いて否定的な評価を受けた経験があると、「また批判されるのではないか」という恐れから、書くこと自体を避けるようになります。

スモールステップで導く探究レポート作成法

これらの課題を踏まえ、書くことが苦手な生徒でも無理なく探究レポートを完成させられる「スモールステップ方式」をご紹介します。この方法は、大きな課題を小さなステップに分解し、一つずつクリアしていくことで、生徒の達成感を積み重ねながら最終的なゴールに導く手法です。

ステップ1:「書く」前の準備段階(第1〜2週)

【1-1】マインドマップで思考を可視化する

まず、探究活動で得た情報や気づきを、マインドマップ形式で整理します。この段階では文章化は求めず、キーワードやフレーズを自由に配置していきます。

- 中心に探究テーマを配置

- 主要な発見や気づきを大枝として展開

- 具体的なデータや事例を小枝として追加

- 関連性のある項目を線で結ぶ

指導のポイント:「きれいに書く必要はない」「思いついたことをどんどん書き出そう」と声をかけ、心理的ハードルを下げることが重要です。

【1-2】音声入力で「話す」から始める

書くことが苦手な生徒には、まず「話す」ことから始めるのが効果的です。スマートフォンやタブレットの音声入力機能を活用し、探究活動について5分間自由に話してもらいます。

- 「今回の探究で一番面白かったことは?」

- 「どんな発見があった?」

- 「なぜそのテーマを選んだの?」

これらの質問に対する回答を音声入力で文字化することで、生徒は「書く」プレッシャーから解放され、自然に内容を言語化できます。

ステップ2:構成の骨組みづくり(第3〜4週)

【2-1】付箋を使った情報の整理

マインドマップと音声入力で集めた情報を、付箋に書き出して整理します。1枚の付箋に1つの情報という原則で、以下のような分類を行います。

- 黄色の付箋:探究の動機・きっかけ

- 青色の付箋:調査・実験の方法

- 緑色の付箋:発見・結果

- ピンクの付箋:考察・気づき

- オレンジの付箋:今後の課題・展望

付箋を並べ替えることで、レポートの流れを視覚的に確認できます。

【2-2】テンプレートの活用

探究レポートの基本構成を示すテンプレートを提供し、付箋の内容を当てはめていきます。以下は、効果的なテンプレートの例です。

- はじめに(200字程度)

- 探究テーマ:「私は〇〇について探究しました」

- 動機:「なぜなら〇〇に興味を持ったからです」

- 問い:「特に〇〇について知りたいと思いました」

- 探究の方法(300字程度)

- 「〇〇を調べるために、△△を行いました」

- 「具体的には、〇月〇日に△△で□□しました」

- 結果と発見(400字程度)

- 「調査の結果、〇〇ということが分かりました」

- 「特に興味深かったのは〇〇です」

- 「データ/事例:〇〇」

- 考察(300字程度)

- 「この結果から、〇〇と考えられます」

- 「なぜなら〇〇だからです」

- 今後の課題(200字程度)

- 「今回の探究では〇〇までは分かりましたが、△△については課題が残りました」

- 「今後は〇〇について探究を深めたいです」

ステップ3:文章化の段階(第5〜6週)

【3-1】箇条書きから文章へ

テンプレートに当てはめた内容を、まず箇条書きで書き出します。この段階では、完全な文章にする必要はありません。

例:

- プラスチックごみ問題について調査

- 学校周辺のごみ拾い実施(10月1日〜7日)

- ペットボトル127本、レジ袋89枚回収

- コンビニ前が特に多い

次に、これらの箇条書きを接続詞でつないで文章にしていきます。

「私はプラスチックごみ問題について調査しました。具体的には、10月1日から7日にかけて学校周辺のごみ拾いを実施しました。その結果、ペットボトル127本とレジ袋89枚を回収しました。特にコンビニ前にごみが集中していることが分かりました。」

【3-2】対話型ライティング

生徒と1対1で対話しながら、文章を共同で作成する方法も効果的です。

- 教師:「探究活動で一番印象に残ったことは?」

- 生徒:「思ったよりごみが多かったことです」

- 教師:「それをもう少し具体的に言うと?」

- 生徒:「1週間で200個以上も集まって驚きました」

- 教師:「じゃあ、『調査の結果、予想以上に多くのプラスチックごみが発見され、1週間で200個以上も回収されました』って書いてみようか」

このように、生徒の言葉を引き出しながら、それを文章化する過程を一緒に体験することで、書くことへの抵抗感を減らすことができます。

ステップ4:推敲と仕上げ(第7〜8週)

【4-1】ピア・レビューの実施

生徒同士でレポートを読み合い、良い点を伝え合う活動を行います。批判ではなく、肯定的なフィードバックを中心にすることで、書くことへの自信を育てます。

フィードバックシートの例:

- 「特に良かった部分:〇〇の説明が分かりやすかった」

- 「興味深かった発見:〇〇という気づきが面白い」

- 「もっと知りたいこと:〇〇についてもう少し詳しく教えて」

【4-2】段階的な推敲

一度に全てを修正しようとせず、観点を絞って段階的に推敲します。

- 内容の確認:情報に過不足はないか

- 構成の確認:論理的な流れになっているか

- 表現の確認:分かりやすい言葉づかいか

- 形式の確認:誤字脱字、体裁の統一

つまずきやすいポイントと対処法

スモールステップ方式を実践する中で、生徒がつまずきやすいポイントとその対処法をご紹介します。

1. 「書き出しが決まらない」問題

対処法:定型文から始める

「この探究活動を通じて、私は〇〇について学びました」という定型文を提示し、〇〇の部分だけを埋めてもらいます。最初の一文が書ければ、次の文章も続きやすくなります。

2. 「文章が短すぎる」問題

対処法:5W1Hで膨らませる

「公園でごみを拾った」という短い文章に対して、以下の質問を投げかけます。

- When(いつ):何月何日の何時頃?

- Where(どこで):公園のどのあたり?

- Who(誰が):一人で?グループで?

- What(何を):どんな種類のごみ?

- Why(なぜ):その場所を選んだ理由は?

- How(どのように):どんな方法で集めた?

3. 「同じ表現の繰り返し」問題

対処法:類語辞典の活用

「分かった」「思った」などの表現が繰り返される場合は、類語辞典を使って表現のバリエーションを増やします。

- 分かった → 判明した、明らかになった、確認できた

- 思った → 考えた、感じた、気づいた、推測した

4. 「論理的なつながりが弱い」問題

対処法:接続詞カードの活用

接続詞を書いたカードを用意し、文と文の間に配置することで、論理的なつながりを視覚化します。

- 順接:だから、そのため、したがって

- 逆接:しかし、ところが、一方で

- 並列:また、さらに、そして

- 例示:たとえば、具体的には

- 補足:なお、ちなみに

評価とフィードバックの工夫

書くことが苦手な生徒にとって、評価とフィードバックの方法は特に重要です。以下の点に配慮することで、生徒の意欲を維持しながら成長を促すことができます。

1. プロセス評価の重視

最終的なレポートの完成度だけでなく、作成過程での努力や工夫を評価します。

- マインドマップの充実度

- 付箋による情報整理の工夫

- 下書きから完成稿への改善点

- ピア・レビューへの積極的な参加

2. 個別の成長を認める

他の生徒と比較するのではなく、その生徒自身の成長を認め、具体的に褒めることが重要です。

「前回は200字だったレポートが、今回は800字も書けるようになりましたね。特に〇〇の部分の説明が詳しくなっていて、読み手にとって分かりやすくなっています」

3. 改善点は具体的に

改善が必要な箇所については、具体的な修正案を示すことで、生徒が次のアクションを取りやすくなります。

「この部分に、調査した日付を入れると、より具体的になりますよ。例えば『10月15日の放課後に実施した調査では』のように書いてみましょう」

Study Valley TimeTactを活用した書く力の育成

書くことが苦手な生徒への指導を効率化し、個別最適化するためには、デジタルツールの活用が効果的です。Study Valley TimeTactは、探究レポート作成における生徒の「書く力」を段階的に育成する機能を提供しています。

TimeTactの活用ポイント

1. テンプレート機能による構成支援

TimeTactには、探究レポート用の多様なテンプレートが用意されており、生徒は自分の探究内容に合わせて選択できます。各セクションに書くべき内容のヒントも表示されるため、「何を書けばよいか分からない」という悩みを解消できます。

2. 段階的な執筆プロセス管理

レポート作成の各ステップ(情報整理→構成→下書き→推敲)を可視化し、現在の進捗状況を確認できます。小さな達成を積み重ねることで、生徒のモチベーション維持に貢献します。

3. AIによる文章作成サポート

生徒が書いた文章に対して、AIが改善提案を行います。語彙の言い換えや、接続詞の提案など、生徒の文章力向上を支援します。ただし、AIに頼りきりにならないよう、あくまでも補助的な活用に留めます。

4. ポートフォリオ機能

過去に作成したレポートを蓄積し、自分の成長を振り返ることができます。「1年前と比べて、こんなに書けるようになった」という実感が、書くことへの自信につながります。

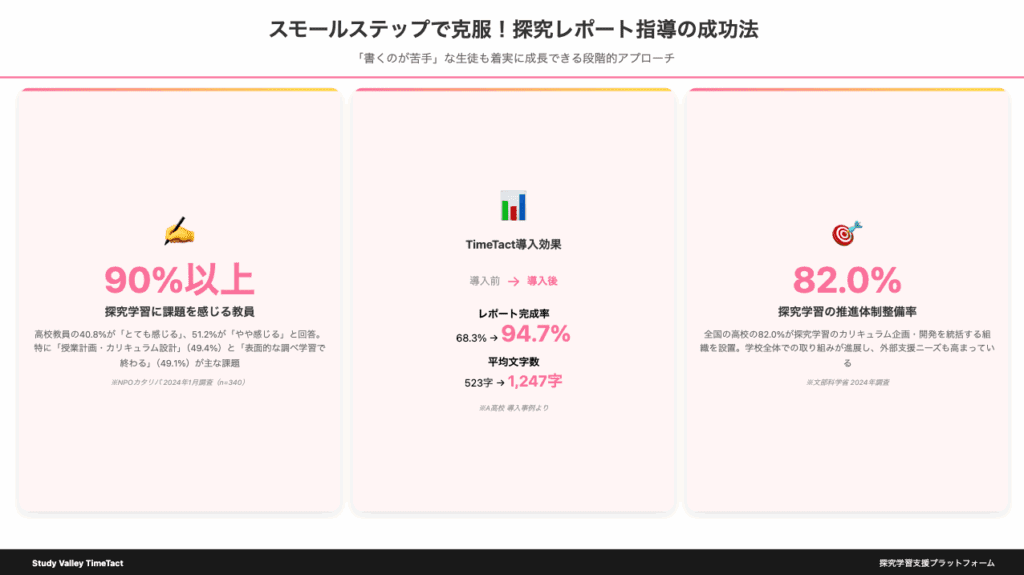

導入事例:A高校での成果

TimeTactを導入したA高校では、以下のような成果が報告されています。

- レポート完成率:68.3% → 94.7%(26.4ポイント向上)

- 平均文字数:523字 → 1,247字(2.4倍)

- 「書くことが苦手」と回答した生徒:64.2% → 31.8%(32.4ポイント減少)

特に注目すべきは、書くことへの苦手意識が大幅に改善された点です。スモールステップによる指導とデジタルツールの組み合わせが、生徒の自信回復に寄与していることが分かります。

まとめ:書く力は必ず伸ばせる

「書くのが苦手」という生徒も、適切な指導とサポートがあれば、必ず探究レポートを完成させることができます。重要なのは、生徒一人ひとりのペースに合わせたスモールステップの設定と、達成感を積み重ねられる環境づくりです。

本記事で紹介した指導法のポイントをまとめます。

- 書く前の準備を丁寧に:マインドマップや音声入力で思考を整理

- 構成の可視化:付箋やテンプレートで骨組みを作る

- 段階的な文章化:箇条書きから始めて徐々に文章へ

- 肯定的なフィードバック:良い点を認め、自信を育てる

- デジタルツールの活用:TimeTactなどで個別最適な支援

探究レポートを書く経験は、単に文章力を向上させるだけでなく、自分の考えを論理的に整理し、他者に伝える力を育てます。この力は、大学入試はもちろん、将来社会で活躍するために不可欠なスキルです。

「書けない」と悩む生徒に寄り添い、一歩ずつ前進する喜びを共有しながら、探究レポート作成を通じて生徒の可能性を最大限に引き出していきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

」をどう評価する?成果物だけでは測れない生徒の成長-640x360.jpg)