新任の探究担当者必見。初年度を乗り切るための年間計画と準備リスト

「探究学習の担当になったけれど、何から手をつければいいのか…」そんな不安を抱える新任担当者の方へ。探究学習の必修化から3年が経過し、成功事例と失敗事例から導き出された「初年度を乗り切るための実践的ノウハウ」をお届けします。この記事を読めば、4月からの1年間を見通した計画が立てられます。

多くの学校では、探究学習の担当者が毎年のように変わっているのが現実です。引き継ぎ資料はあっても、実際に運営してみると想定外の問題が次々と発生します。生徒のモチベーション管理、評価方法の設定、外部連携の調整など、通常の教科指導とは異なるスキルが求められる探究学習。本記事では、初年度によくある失敗を回避し、スムーズに軌道に乗せるための具体的な準備事項と年間計画をご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究担当者が直面する5つの壁と、その乗り越え方

新任の探究担当者が初年度に直面する課題は、ある程度パターン化されています。事前にこれらの「壁」を知り、対策を準備しておくことで、多くのトラブルを回避できます。

1. 生徒の「やらされ感」との戦い

最も多い悩みが、生徒のモチベーション管理です。「なぜ探究をやるのか」という根本的な問いに答えられない生徒が多く、活動が形式的になりがちです。

- 原因:探究の意義や目的が十分に伝わっていない

- 対策:年度初めに「探究で身につく力」を具体的に示す

- 効果的な伝え方:卒業生の体験談や大学入試での活用例を紹介

2. 評価基準の設定という難題

「何を」「どう評価するか」は、探究担当者の最大の悩みの一つです。

- よくある失敗:成果物の見た目だけで評価してしまう

- 改善策:プロセス重視のルーブリック評価を導入

- ポイント:生徒と評価基準を事前に共有し、透明性を確保

3. 他教員との連携不足

探究学習は学校全体で取り組むべきものですが、実際は担当者任せになりがちです。

- 課題:教科横断的な指導が機能しない

- 解決法:各教科との接続点を明確にした連携マップを作成

- 実践例:月1回の情報共有会議で、各教科での支援内容を確認

4. 時間管理の落とし穴

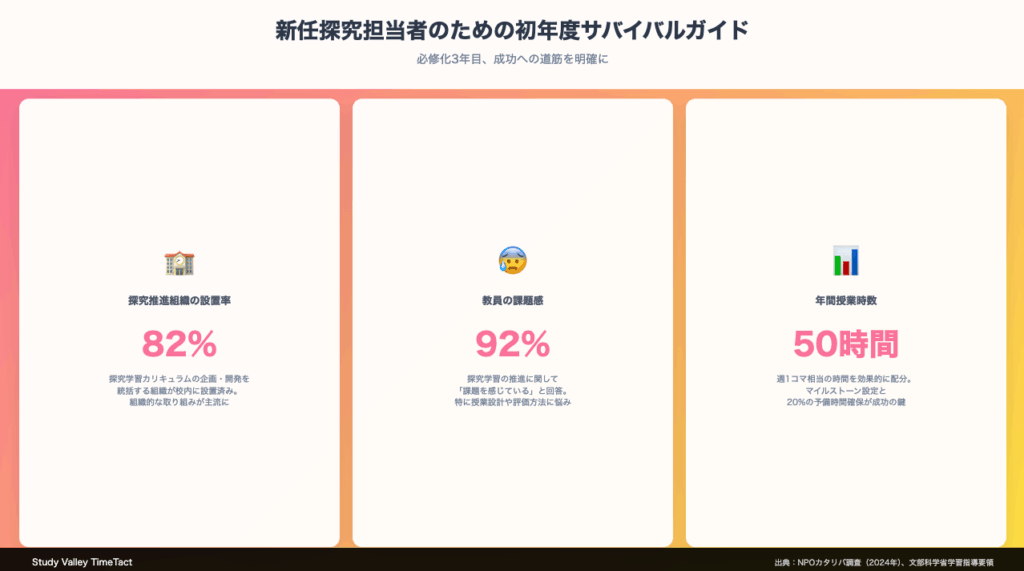

年間50時間(週1コマ相当)をどう配分するかは、初年度の大きな課題です。

- 典型的な失敗:前半に時間を使いすぎて、後半が駆け足になる

- 対応策:マイルストーンを設定した逆算型の計画立案

- 重要:予備時間を必ず確保(全体の20%程度)

5. 外部連携のハードル

企業や大学との連携は探究の質を高めますが、調整に苦労するケースが多いです。

- 障壁:相手先の選定、日程調整、費用負担の問題

- 対策:地域の教育支援ネットワークを活用

- ヒント:まずは保護者や卒業生など、身近なリソースから始める

4月スタートまでに準備すべき10のチェックリスト

新年度が始まる前の準備が、1年間の成否を左右します。3月中に完了させるべき準備事項をチェックリスト形式でまとめました。

【必須】基本体制の構築

- 年間指導計画の作成

- 各学期の到達目標を明確化

- 主要な活動と評価時期を設定

- 学校行事との調整を完了

- 評価基準(ルーブリック)の策定

- 観点別評価の項目設定

- 段階別の到達度を言語化

- 教員間で共通理解を形成

- 指導体制の確立

- 学年団との役割分担を明確化

- 相談窓口の設置(教員・生徒向け)

- 緊急時の対応フローを作成

【推奨】教材・環境の整備

- オリエンテーション資料の作成

- 探究学習の意義・目的の説明資料

- 年間スケジュールの配布物

- 活動記録シートのテンプレート

- ICT環境の確認と整備

- 1人1台端末の活用方法を決定

- 共有フォルダやクラウドの設定

- プレゼンテーションツールの選定

- 参考資料・書籍の準備

- 探究の進め方に関する生徒向け資料

- テーマ設定の参考となる書籍リスト

- 過去の優秀作品例(許可を得て)

【発展】外部連携の下準備

- 外部講師・協力者のリストアップ

- 地域の専門家・企業のデータベース化

- 大学・研究機関との連携可能性を探る

- 保護者への協力依頼文書の準備

- 予算計画の立案

- 必要経費の洗い出し

- 外部講師謝金の確保

- 教材費・活動費の配分

- 保護者向け説明資料の作成

- 探究学習の重要性を伝える内容

- 家庭での支援方法の提案

- 年間の協力依頼事項

- 職員研修の企画

- 全教員向けの探究学習研修を計画

- 評価方法の共通理解を図る機会

- 先進校の事例共有会の設定

実践的な年間計画モデル(3学期制の場合)

ここでは、実際に多くの学校で成果を上げている年間計画のモデルを紹介します。各校の実情に合わせてカスタマイズしてください。

1学期(4月~7月):基礎固めと興味喚起

- 4月:オリエンテーション期間

- 第1週:探究学習の意義と年間計画の説明

- 第2週:過去の優秀事例の紹介、先輩との交流会

- 第3週:情報リテラシー講座(情報収集・整理の方法)

- 第4週:ブレインストーミング技法の習得

- 5月:テーマ探索期間

- 第1-2週:興味関心マップの作成

- 第3週:仮テーマの設定とグループ分け

- 第4週:研究計画書の作成開始

- 6月:予備調査期間

- 第1-2週:文献調査の実施

- 第3週:外部講師による講演会(刺激を与える)

- 第4週:研究計画の修正と確定

- 7月:1学期の振り返り

- 第1週:中間発表会(進捗共有)

- 第2週:夏休みの活動計画立案

- 第3週:1学期の活動記録整理

2学期(9月~12月):本格的な探究活動

- 9月:調査・実験の開始

- 第1週:夏休みの活動報告会

- 第2-4週:フィールドワーク、実験、インタビューの実施

- 10月:データ収集と分析

- 第1-3週:収集データの整理・分析

- 第4週:中間評価とフィードバック

- 11月:考察とまとめ

- 第1-2週:分析結果の考察

- 第3週:ポスター・スライド作成開始

- 第4週:プレゼンテーション練習

- 12月:成果発表準備

- 第1-2週:クラス内発表会

- 第3週:代表選考と全体発表会準備

3学期(1月~3月):成果共有と次年度準備

- 1月:成果発表会

- 第2週:学年発表会の実施

- 第3週:外部公開発表会(保護者・地域向け)

- 第4週:相互評価とフィードバック

- 2月:活動の振り返り

- 第1-2週:1年間の活動記録の整理

- 第3週:ポートフォリオの作成

- 第4週:自己評価レポートの作成

- 3月:総括と引き継ぎ

- 第1週:最終評価と単位認定

- 第2週:次年度への提言まとめ

- 第3週:新入生向け資料の準備

初年度によくあるトラブルと対処法

どんなに準備をしても、想定外のトラブルは発生します。よくあるトラブルとその対処法を知っておくことで、冷静に対応できます。

生徒のモチベーション低下

特に秋頃に「中だるみ」が発生しやすいです。

- 症状:欠席増加、提出物の遅れ、グループ内の不和

- 対処法:

- 小さな成功体験を積ませる(段階的な目標設定)

- 外部評価の機会を設ける(専門家からのフィードバック)

- グループの再編成を検討

時間不足の問題

計画通りに進まず、年度末に慌てるケースが多いです。

- 原因:各段階での時間配分の見誤り

- 対策:

- バッファ時間を必ず確保(全体の20%)

- 最低限の到達目標を明確にする

- 長期休暇の活用を前提とした計画

評価の不公平感

生徒や保護者から評価への不満が出ることがあります。

- 予防策:

- 評価基準の事前公開と説明

- 自己評価・相互評価の導入

- 評価過程の可視化(コメント付き返却)

外部連携の頓挫

予定していた講師が来られない、企業訪問が中止になるなど。

- リスク管理:

- 複数の選択肢を常に準備

- オンライン対応の可能性を確保

- 学内リソースでの代替案を用意

Study Valley TimeTactで、探究指導の負担を大幅削減

新任の探究担当者にとって、最も負担が大きいのは「生徒一人ひとりの進捗管理」と「評価作業」です。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、本来の指導に集中できる環境を提供します。

TimeTactが新任担当者をサポートする5つの機能

- 探究ログ機能で進捗を自動記録

- 生徒が日々の活動を簡単に記録

- 写真や資料の添付も可能

- 教員はリアルタイムで確認・コメント

- ルーブリック評価の効率化

- 評価基準をシステムに登録

- クリック操作で評価入力が完了

- 自動集計で成績処理の時間を削減

- テンプレートで年間計画をサポート

- 実績ある学校の計画をベースに提供

- 自校に合わせてカスタマイズ可能

- 進捗に応じた自動リマインド機能

- 生徒の相互フィードバック機能

- 発表会でのコメント収集を効率化

- 建設的なフィードバックの型を提供

- 相互評価も成績に反映可能

- 保護者との情報共有

- 活動の様子を保護者も確認可能

- 家庭での支援を促進

- 評価の透明性を確保

すでに導入している学校では、「探究指導にかかる時間が半分以下になった」「生徒の活動が活発になった」という声が寄せられています。特に新任担当者にとっては、強力な味方となるでしょう。

まとめ:初年度を成功させる3つの心得

新任の探究担当者が初年度を乗り切るためには、「完璧を求めない」「一人で抱え込まない」「生徒と共に学ぶ」という3つの心得が大切です。

探究学習に「正解」はありません。生徒たちが主体的に学び、成長していく姿を見守りながら、教員自身も探究者として学び続ける姿勢が重要です。本記事で紹介した準備リストと年間計画を参考に、まずは基本的な枠組みを整えることから始めましょう。

初年度は試行錯誤の連続かもしれません。しかし、その経験は必ず次年度以降の糧となります。生徒たちの「なぜ?」「どうして?」という問いに寄り添いながら、共に探究の楽しさを発見していってください。1年後、きっと生徒たちの成長した姿に、大きな達成感を感じることができるはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。