PBL(課題解決型学習)はブームで終わるのか?社会で生きる力を育む本物の産学連携

PBL(Project Based Learning:課題解決型学習)という言葉が教育現場で頻繁に聞かれるようになって数年が経ちました。しかし、一部では「PBLブーム」という言葉とともに、その持続可能性や実効性に疑問の声も上がっています。果たしてPBLは一過性のブームで終わってしまうのでしょうか。本記事では、表面的なPBLと本質的なPBLの違いを明確にし、社会で本当に生きる力を育む産学連携PBLの在り方について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

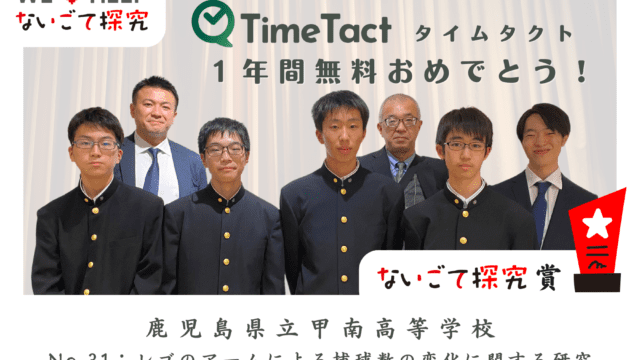

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

PBLが「ブーム」と言われる背景にある問題

PBLが注目を集める一方で、「ブーム」という言葉が使われる背景には、いくつかの深刻な問題が潜んでいます。

形式的なPBLの蔓延

多くの学校でPBLが導入されていますが、その実態を見ると「課題を与えて発表させるだけ」の授業が少なくありません。例えば、「地域の課題を調べて解決策を提案しよう」というテーマを与え、生徒がインターネットで調べた情報をまとめて発表する。これでPBLを実施したことになっているケースが散見されます。

企業との連携における課題

産学連携と銘打っていても、実際は以下のような問題が起きています:

- 企業の一方的な講演会で終わってしまう

- 企業から与えられた課題が生徒の実態とかけ離れている

- 単発のイベントで継続性がない

- 企業側のCSR活動の一環としてのみ位置づけられている

- 生徒の学びよりも企業のPRが優先されている

評価の難しさと教員の負担

PBLの評価は従来のペーパーテストと異なり、プロセスを含めた多面的な評価が必要です。しかし、明確な評価基準がないまま実施されているケースが多く、教員の負担も大きくなっています。その結果、形式的な実施に留まり、本来の教育効果が得られないという悪循環に陥っています。

本物のPBLが育む「社会で生きる力」とは

では、本物のPBLとはどのようなものでしょうか。それは単に課題を解決するだけでなく、生徒が社会で生きていく上で必要な力を総合的に育む学習です。

課題発見力と問題設定能力

本物のPBLでは、与えられた課題を解くのではなく、生徒自身が課題を発見し、解決すべき問題として設定する力を育みます。これは社会に出てから最も重要な能力の一つです。企業で働く際も、顧客のニーズを発見し、それを解決可能な課題として定義する力が求められます。

協働する力とコミュニケーション能力

チームで課題解決に取り組む過程で、以下の力が自然に身につきます:

- 異なる意見を持つメンバーとの合意形成

- 役割分担と責任の遂行

- 進捗管理とタイムマネジメント

- プレゼンテーションスキル

- フィードバックを受け入れ、改善する姿勢

批判的思考力と創造的思考力

現実の課題に取り組む中で、情報を鵜呑みにせず批判的に検証する力と、既存の枠にとらわれない創造的な解決策を生み出す力が育まれます。これらは、AI時代においても人間にしかできない重要な能力です。

持続可能な産学連携PBLを実現する5つのポイント

本物の産学連携PBLを実現し、一過性のブームで終わらせないためには、以下の5つのポイントが重要です。

1. 企業と学校の対等なパートナーシップ構築

産学連携を成功させるには、企業と学校が対等な立場で協働する関係性が不可欠です。企業が一方的に課題を与えるのではなく、学校側の教育目標と企業側のニーズをすり合わせ、双方にメリットのあるプログラムを設計することが重要です。

2. 長期的な視点での計画立案

単発のイベントではなく、年間を通じた継続的なプログラムとして設計することで、生徒の成長を促進できます。例えば:

- 1学期:課題発見とチーム形成

- 2学期:解決策の検討と実証実験

- 3学期:成果発表と振り返り

3. 生徒の主体性を尊重した課題設定

企業から与えられた課題をそのまま取り組むのではなく、生徒自身が企業や地域の課題を発見し、自分たちで解決したい課題を設定するプロセスを大切にします。これにより、生徒の当事者意識が高まり、主体的な学びが実現します。

4. 適切な評価基準の設定と共有

PBLの評価においては、以下の観点を含むルーブリック(評価基準表)を事前に作成し、生徒・教員・企業で共有することが重要です:

- 課題設定の妥当性

- 情報収集と分析の質

- 解決策の創造性と実現可能性

- チームワークとコミュニケーション

- プレゼンテーションの効果性

- 振り返りと学びの深さ

5. 教員への適切なサポート体制

PBLを実施する教員に対して、以下のようなサポートが必要です:

- PBLの設計・運営に関する研修

- 企業との調整を支援するコーディネーター

- 評価やフィードバックのためのツール提供

- 他校の成功事例の共有

Study Valley TimeTactで実現する効果的なPBL管理

本格的なPBLを実施する際、最も課題となるのがプロジェクトの進捗管理と評価の可視化です。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、教員の負担を軽減しながら、生徒の学びを最大化するツールです。

プロジェクト全体の見える化

TimeTactでは、PBLプロジェクト全体のスケジュールや各チームの進捗状況を一元管理できます。教員は各チームの活動状況をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでサポートを提供できます。また、企業側の担当者も進捗を確認できるため、効果的なフィードバックが可能になります。

生徒の活動記録の蓄積

生徒は日々の活動内容や気づき、課題などをTimeTact上に記録します。これらの記録はポートフォリオとして蓄積され、プロセス評価の根拠となります。また、生徒自身も自分の成長を振り返ることができ、メタ認知能力の向上にもつながります。

多面的な評価の実現

TimeTactでは、教員評価だけでなく、自己評価、相互評価、企業からの評価を統合的に管理できます。事前に設定したルーブリックに基づいて評価を行うことで、公平性と透明性を確保しながら、生徒の多面的な成長を評価できます。

企業との円滑なコミュニケーション

企業担当者との連絡や資料共有もTimeTact上で行えるため、メールのやり取りによる情報の散逸を防げます。また、企業からのフィードバックも直接生徒に届けることができ、リアルな社会からの評価を学びに活かすことができます。

まとめ:PBLを一過性のブームで終わらせないために

PBL(課題解決型学習)は、適切に設計・実施されれば、生徒の社会で生きる力を確実に育む powerful な学習方法です。しかし、形式的な実施や表面的な産学連携では、その真価を発揮することはできません。本物のPBLを実現するためには、企業と学校の対等なパートナーシップ、長期的な視点での計画、生徒の主体性の尊重、適切な評価基準、そして教員へのサポートが不可欠です。

Study Valley TimeTactのようなツールを活用することで、これらの要素を効果的に実現し、PBLの教育効果を最大化できます。PBLを一過性のブームで終わらせず、日本の教育に根付いた持続可能な学習方法として発展させていくことが、これからの時代を生きる生徒たちにとって必要不可欠なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

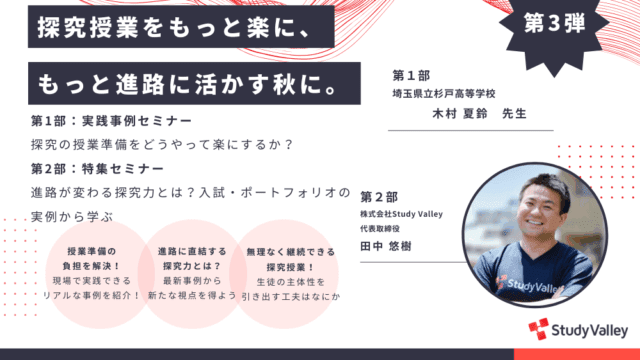

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

はブームで終わるのか?社会で生きる力を育む本物の産学連携.jpg)