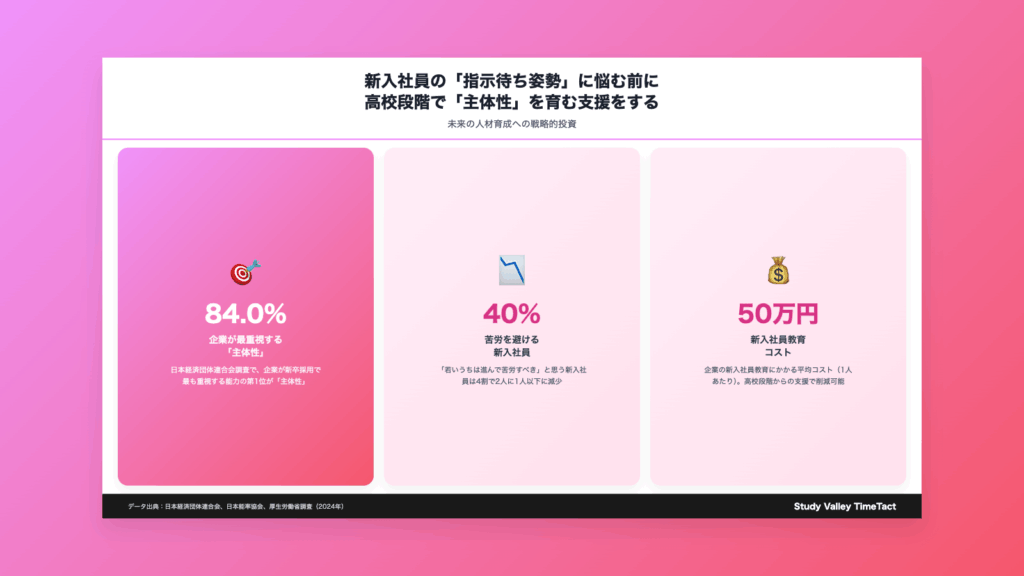

新入社員の「指示待ち姿勢」に悩む前に。高校段階で「主体性」を育む支援をする

「新入社員がなかなか自分から動かない」「いつも指示を待っている」「主体性が感じられない」──このような悩みを持つ企業の人事担当者や現場マネージャーは少なくありません。実は、この「指示待ち姿勢」の根本原因は、入社後の研修や OJT だけでは解決できない、もっと深いところにあるのです。それは、高校段階における「主体性を発揮する経験」の不足です。本記事では、企業が高校教育の段階から「主体性」を育む支援をすることの重要性と、その具体的な方法について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ新入社員は「指示待ち」になるのか?教育環境の構造的課題

新入社員の「指示待ち姿勢」について、多くの企業が抱える悩みの背景には、日本の教育システムが長年抱えてきた構造的な課題があります。

受動的な学習スタイルが染み付いている現実

従来の日本の教育は、「正解」を覚え、「指示通り」に行動することを重視してきました。生徒たちは 12 年間もの長い期間、「先生の言うことを聞く」「教科書通りに学ぶ」「テストで高得点を取る」ことを最優先に過ごしてきたのです。このような環境で育った若者が、突然「自分で考えて行動せよ」と言われても、戸惑うのは当然のことでしょう。

主体性を発揮する機会の圧倒的な不足

日本経済団体連合会の調査によると、企業が新卒採用で最も重視する能力の第 1 位は「主体性」(84.0%)です。しかし、高校生活において生徒が主体性を発揮できる場面は限られています。部活動や生徒会活動などの課外活動では一定の主体性を発揮できますが、学習活動の中で「自ら課題を見つけ、解決策を考え、実行する」という経験を積む機会は極めて少ないのが現状です。

企業が直面する新入社員教育の限界

多くの企業は、新入社員研修で「主体性」や「自律性」を育もうと努力しています。しかし、わずか数週間から数ヶ月の研修で、18 年以上かけて形成された行動様式を変えることは容易ではありません。実際、厚生労働省の調査では、新入社員の早期離職理由の上位に「仕事が自分に合わなかった」「職場の人間関係」が挙げられており、これらの背景には主体性の欠如による適応困難があると考えられます。

- 新卒 3 年以内離職率:大卒 32.8%(2020 年度)

- 企業の新入社員教育にかかる平均コスト:1 人あたり約 50 万円

- 主体性不足による生産性低下:推計年間数十億円規模

高校の「探究学習」が主体性育成の絶好の機会である理由

2022 年度から高校で本格導入された「総合的な探究の時間」は、まさに生徒の主体性を育む絶好の機会となっています。探究学習では、生徒自身が課題を設定し、情報を収集・分析し、解決策を考え、発表するという一連のプロセスを経験します。これは、企業で求められる「自ら考え行動する力」そのものです。

探究学習が育む 5 つの主体的能力

- 課題発見力:身の回りの事象から問題を見つけ出す力

- 情報収集・分析力:必要な情報を自ら集め、整理・分析する力

- 仮説構築力:集めた情報から仮説を立て、検証する力

- 実行力:考えたことを実際に行動に移す力

- 振り返り力:結果を振り返り、次の行動につなげる力

企業が注目すべき探究学習の特徴

探究学習の最大の特徴は、「正解のない問い」に取り組むことです。これは、変化の激しいビジネス環境で日々直面する状況とまさに同じです。高校生の段階でこのような経験を積むことで、企業が求める「自ら考え行動できる人材」の基礎が形成されるのです。

企業が高校の探究学習を支援する具体的な方法

では、企業は具体的にどのように高校の探究学習を支援し、将来の人材の主体性育成に貢献できるのでしょうか。ここでは、実践的な支援方法を紹介します。

1. 企業課題の提供によるリアルな学習機会の創出

企業が実際に直面している課題を高校生に提供することで、生徒たちは「リアルな問題解決」を体験できます。例えば、以下のような課題設定が考えられます:

- 「若者に自社製品・サービスを知ってもらうには?」

- 「地域の環境問題を自社技術でどう解決できるか?」

- 「働きやすい職場環境を作るためのアイデアは?」

2. 社員メンターによる伴走支援

社員がメンターとして高校生の探究活動に伴走することで、生徒は「考える過程」そのものを学ぶことができます。重要なのは、答えを教えるのではなく、考え方のヒントを与えることです。これにより、生徒の主体的な思考が促進されます。

3. 職場見学・インターンシップの受け入れ

探究活動の一環として、高校生を職場に受け入れることで、働くことの意味や社会人に求められる主体性を実感してもらえます。短期間でも、実際の職場で「自分で考えて行動する」経験を積むことは、将来の主体性形成に大きく寄与します。

4. 探究成果発表会への参加とフィードバック

高校生の探究成果発表会に企業関係者が参加し、ビジネスの視点からフィードバックを行うことで、生徒たちの視野が広がります。「その発想は面白い」「こういう視点も考えてみては?」といった前向きなフィードバックは、生徒の主体性をさらに引き出します。

企業が得られる 5 つのメリット

高校の探究学習支援は、単なる社会貢献活動ではありません。企業にとっても明確なメリットがあります。

- 将来の人材プールの質的向上:主体性を持った人材が増えることで、採用の質が向上

- 企業ブランディング効果:教育支援企業としての認知度向上

- 社員の成長機会:メンター経験を通じた社員自身のスキルアップ

- 新たなアイデアの獲得:高校生の斬新な発想からイノベーションのヒントを得る

- 地域社会との関係強化:地元高校との連携による地域貢献

Study Valley TimeTact で実現する効果的な探究学習支援

企業が高校の探究学習を支援する際に直面する課題として、「どの高校と連携すればよいか分からない」「支援の方法が分からない」「効果測定が難しい」といった点が挙げられます。Study Valley TimeTact は、これらの課題を解決し、企業と高校の効果的な連携を実現するプラットフォームです。

TimeTact が提供する企業向け機能

- マッチング機能:企業の専門分野と高校の探究テーマを最適にマッチング

- プロジェクト管理:探究活動の進捗を可視化し、適切なタイミングでの支援を可能に

- コミュニケーションツール:生徒・教員・企業担当者間のスムーズな情報共有

- 成果測定機能:生徒の主体性向上度を定量的に測定・分析

- ナレッジ共有:他企業の成功事例やベストプラクティスを参照可能

導入企業の声

「高校生の探究学習支援を始めてから、新入社員の質が明らかに変わった。主体的に動ける人材が増え、現場の活性化につながっている」(製造業 A 社)

「生徒たちの純粋な疑問や提案から、私たちが見落としていた視点に気づかされることが多い。win-win の関係を築けている」(サービス業 B 社)

まとめ:今こそ、未来の人材育成に投資を

新入社員の「指示待ち姿勢」に悩む前に、企業ができることがあります。それは、高校段階から主体性を育む教育に関わり、未来の人材育成に投資することです。探究学習の支援は、単なる CSR 活動ではなく、企業の持続的成長のための戦略的投資なのです。

変化の激しい時代において、「自ら考え行動できる人材」の確保は、企業の競争力の源泉となります。今、高校教育に関わることで、5 年後、10 年後の自社を支える人材を育てることができるのです。まずは地域の高校との連携から始めてみませんか。Study Valley TimeTact が、その第一歩をサポートします。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。