大学初年次教育へのスムーズな接続。高校での探究経験を大学の学びに活かすカリキュラム

2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」により、大学に入学してくる学生の学習経験は大きく変化しています。しかし、多くの大学では、この変化に対応したカリキュラム改革が追いついていないのが現状です。高校で培われた探究力を大学でさらに発展させるには、どのような初年次教育が必要なのでしょうか。本記事では、高校での探究経験を大学の学びに効果的に接続するための具体的なカリキュラム設計と、先進的な取り組み事例を紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

高校の探究学習と大学教育のギャップの実態

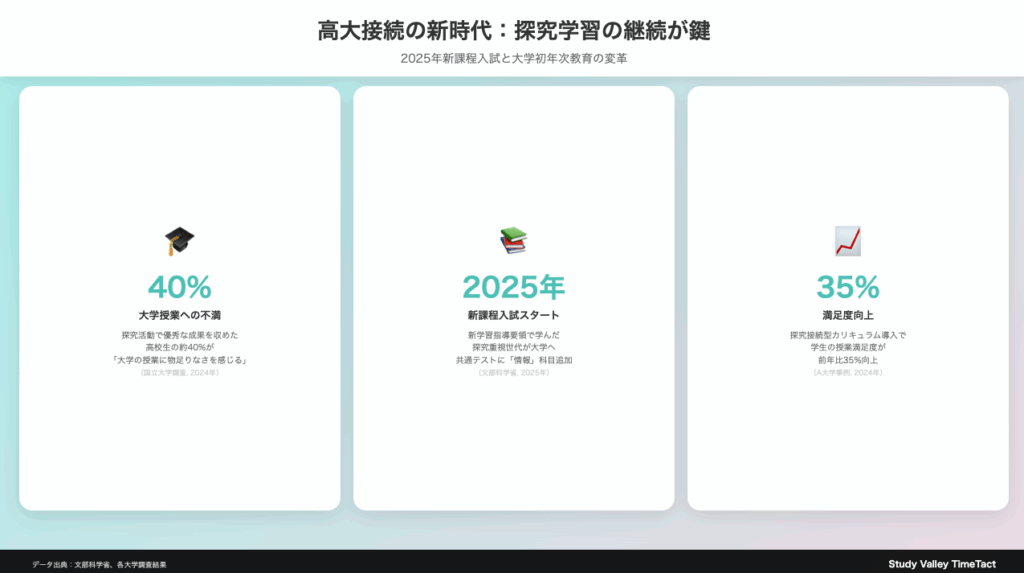

まず、現在の高大接続における課題を正確に把握することから始めましょう。文部科学省の2024年調査によると、大学初年次教育において以下のようなギャップが生じていることが明らかになっています。

探究経験を持つ学生が直面する3つの壁

高校で充実した探究活動を経験した学生ほど、大学入学後に以下の壁に直面しています:

- 学習スタイルの逆戻り:主体的な探究から受動的な講義中心へ

- 評価方法の変化:プロセス重視からテスト重視へ

- 学際的アプローチの喪失:総合的な視点から専門分化へ

ある国立大学の調査では、探究活動で優秀な成果を収めた学生の約40%が「大学の授業に物足りなさを感じる」と回答しています。これは、せっかく高校で育まれた探究力が、大学で十分に活かされていないことを示しています。

従来型初年次教育の限界

多くの大学の初年次教育は、以下のような従来型の構成になっています:

- 一般教養科目:座学中心の知識伝達型授業

- 専門基礎科目:学部・学科の基礎知識の習得

- 初年次セミナー:レポートの書き方など基本的なアカデミックスキル

- 外国語科目:従来型の語学教育

これらの科目構成では、高校で培われた「問いを立てる力」「協働する力」「批判的に考える力」が十分に発揮される機会がありません。

探究経験を活かす新しい初年次教育の設計原則

では、高校での探究経験を大学の学びに効果的に接続するには、どのような設計原則が必要でしょうか。先進的な大学の事例から、5つの重要な原則を導き出しました。

原則1:探究プロセスの継続性を保証する

高校での探究学習で身につけた「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」のサイクルを、大学の学びでも継続できる仕組みが必要です。

- プロジェクト型学習の導入:1年次から実社会の課題に取り組む

- 研究入門科目の設置:早期から研究マインドを育成

- フィールドワークの実施:教室外での学びの機会を提供

原則2:学際的アプローチを維持・発展させる

高校の探究学習で培われた分野横断的な視点を、専門教育と両立させる工夫が重要です。

- 学部横断型科目:複数学部の教員によるオムニバス形式

- テーマ別探究科目:SDGsなど現代的課題を多角的に探究

- リベラルアーツ型セミナー:幅広い教養と専門性の融合

原則3:協働的学習環境の構築

探究学習で重視される協働性を、大学でも継続的に育成する環境づくりが必要です。

- チームベース学習:少人数グループでの課題解決

- ピアラーニング:学生同士の学び合いを促進

- ラーニングコモンズ:協働学習を支援する空間整備

原則4:メンター制度による個別支援

一人ひとりの探究経験や興味関心に応じた個別最適な学習支援が重要です。

- アカデミックアドバイザー:学習計画の個別相談

- ピアメンター:上級生による学習支援

- キャリアメンター:将来設計を含めた包括的支援

原則5:プロセス重視の多面的評価

探究学習で重視されるプロセス評価を、大学教育でも継続することが必要です。

- ポートフォリオ評価:学習過程の記録と振り返り

- ルーブリック評価:明確な評価基準の提示

- 形成的評価:学習途中でのフィードバック重視

先進大学の成功事例:探究接続型カリキュラムの実践

これらの原則を実践している先進的な大学の事例を詳しく見ていきましょう。

事例1:A大学「探究スタートアッププログラム」

A大学では、2023年度から全学部の1年生を対象に「探究スタートアッププログラム」を導入しました。

プログラムの特徴:

- 探究経験の共有セッション:入学直後に高校での探究活動を発表し合う

- 大学版探究プロジェクト:地域課題をテーマに6ヶ月間のプロジェクト実施

- メンターチーム制:教員・大学院生・上級生による3層サポート

- デジタルポートフォリオ:高校からの学習履歴を継続記録

成果:

- 学生の授業満足度が前年比35%向上

- 1年次の中退率が50%減少

- 2年次以降の成績(GPA)が平均0.3ポイント上昇

事例2:B大学「統合型初年次セミナー」

B大学では、従来の初年次セミナーを全面改革し、探究型学習を軸とした統合型カリキュラムを構築しました。

カリキュラム構成:

- 第1クォーター:「問いを立てる技法」探究テーマの設定方法を学ぶ

- 第2クォーター:「情報を集める・分析する」リサーチメソッドの習得

- 第3クォーター:「協働で創造する」チームプロジェクトの実践

- 第4クォーター:「成果を発信する」学術的プレゼンテーション

特徴的な取り組み:

- 高校教員をゲスト講師として招聘し、高大の学びを接続

- 企業・自治体と連携した実課題への取り組み

- 学部混成チームによる学際的アプローチ

事例3:C大学「ブリッジング・プログラム」

C大学では、入学前教育から初年次教育まで一貫した「ブリッジング・プログラム」を展開しています。

プログラムの流れ:

- 入学前(3月):オンラインで高校の探究活動を大学教員にプレゼン

- 入学直後(4月):探究テーマ別の学習コミュニティ形成

- 前期(4-7月):専門分野と探究テーマを接続する基礎セミナー

- 後期(10-1月):発展的な研究プロジェクトへの参加

独自の工夫:

- 探究アドバイザー制度:学生5名に1名の専任教員を配置

- ラーニング・アナリティクス:学習データを活用した個別支援

- 産学連携プロジェクト:1年次から企業との共同研究に参加可能

探究接続型カリキュラムの実装ステップ

これらの事例を踏まえ、各大学が探究接続型カリキュラムを実装するための具体的なステップを提示します。

ステップ1:現状分析と目標設定(準備期間:6ヶ月)

- 入学生の探究経験調査:アンケートやインタビューで実態把握

- 既存カリキュラムの課題分析:探究的要素の有無を点検

- 到達目標の設定:ディプロマ・ポリシーとの整合性確認

- 推進体制の構築:全学的なプロジェクトチーム結成

ステップ2:パイロットプログラムの実施(実施期間:1年)

- 小規模での試行:1学部または1学科で先行実施

- 教員研修の実施:探究型授業の設計・運営方法を共有

- 学生フィードバック収集:改善点の洗い出し

- 効果測定:学習成果の定量的・定性的評価

ステップ3:全学展開と継続的改善(展開期間:2-3年)

- 段階的拡大:成功事例を他学部へ展開

- 支援システム構築:ICTツールやラーニングスペース整備

- 外部連携強化:高校・企業・地域との協力体制

- PDCAサイクル確立:継続的な改善メカニズム

Study Valley TimeTactによる高大接続の最適化

高校での探究経験を大学教育に効果的に接続するためには、学習履歴の継続的な記録と活用が不可欠です。Study Valley TimeTactは、この課題を解決する包括的なソリューションを提供します。

TimeTactの高大接続支援機能

1. 探究ポートフォリオの引き継ぎ

高校3年間の探究活動記録を、そのまま大学に引き継ぐことが可能。学生は過去の学びを振り返りながら、大学での学習計画を立てられます。

2. 学習分析による個別最適化

AIを活用した学習分析により、各学生の探究スタイルや興味関心を可視化。大学教員は、個々の学生に最適な指導方法を選択できます。

3. 高大教員間の情報共有

高校と大学の教員が、学生の成長過程を共有できるプラットフォーム。探究指導のノウハウや評価方法の共有も可能です。

4. 統合型評価システム

高校から大学まで一貫した評価基準(ルーブリック)を設定可能。学生の成長を長期的な視点で評価できます。

導入大学の成果

TimeTactを活用した高大接続の成果:

- D大学:探究経験を活かした学生の専門科目成績が平均15%向上

- E大学:初年次の学習意欲維持率が85%に上昇(導入前60%)

- F大学:高校との連携プログラム参加校が3年で5倍に増加

- G大学:学生の自己効力感スコアが統計的に有意に向上

まとめ:探究の火を消さない大学教育を

高校で必修化された探究学習により、大学に入学する学生の学習経験は確実に変化しています。この変化を「チャンス」として捉え、積極的に活用することが、これからの大学教育には求められています。

探究接続型の初年次教育は、単に高大接続を円滑にするだけでなく、大学教育そのものの質的転換をもたらす可能性を秘めています。学生が高校で身につけた「問いを立てる力」「批判的に考える力」「協働する力」を、大学でさらに発展させることで、社会が求める人材の育成につながります。

重要なのは、高校での探究経験を「リセット」するのではなく、「土台」として活用するという発想の転換です。Study Valley TimeTactのようなツールを活用しながら、各大学の特色を活かした探究接続型カリキュラムを構築することで、学生の可能性を最大限に引き出す教育が実現できるでしょう。

今こそ、高校で灯された探究の火を、大学で大きく育てる時です。その炎が、やがて社会を照らす光となることを信じて。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。