10年後、大学入試はこう変わる。未来から逆算して、今から始めるべき入試改革

2035年、大学入試はどのような姿になっているでしょうか。AI技術の進化、少子化の加速、グローバル化の進展、そして社会が求める人材像の変化。これらの要因が複雑に絡み合い、大学入試は現在とは全く異なる形態へと進化しているはずです。本記事では、10年後の大学入試の姿を具体的に描き出し、その未来から逆算して、大学が今すぐ着手すべき入試改革の方向性を明らかにします。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

2035年の大学入試を形作る5つのメガトレンド

まず、今後10年間で大学入試に決定的な影響を与える構造変化を整理しましょう。

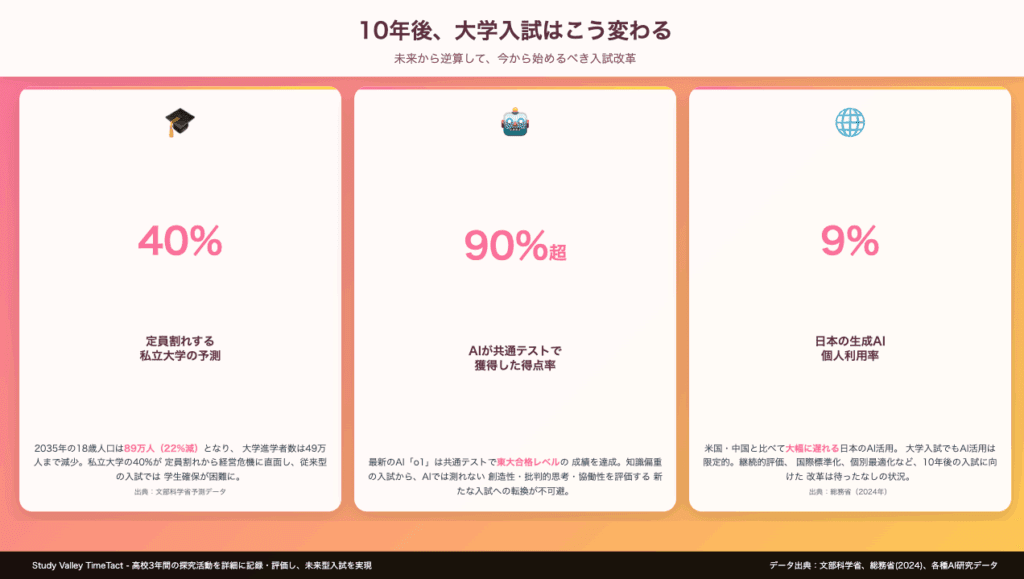

1. 18歳人口の激減と大学の存続危機

避けられない人口動態の現実:

- 18歳人口:2024年の114万人から2035年には89万人へ(22%減)

- 大学進学者数:63万人から49万人へ(22.2%減)

- 私立大学の40%が定員割れから経営危機に

- 地方大学の統廃合が本格化

この状況下で、従来型の入試では学生を確保できない大学が続出します。

2. AIによる学習と評価の革命

テクノロジーが教育と評価を根本から変える:

- 個別最適化学習:AIが生徒一人ひとりに最適な学習を提供

- 継続的評価:一発勝負の試験から日常的な学習評価へ

- 能力の多面的測定:知識だけでなく、創造性や協働性も精密に評価

- 不正の完全防止:生体認証とAI監視により不正が不可能に

3. グローバル人材流動性の加速

国境を越えた学生の移動が当たり前に:

- 国際共通評価:世界標準の学力評価システムが確立

- 言語の壁の消失:リアルタイム翻訳技術で言語は障壁でなくなる

- バーチャル留学:物理的な移動なしに世界中の大学で学べる

- 学位の国際互換性:どの国の大学でも共通の学位が取得可能

4. 社会が求める人材像の根本的変化

知識労働者から創造的問題解決者へ:

- 暗記型知識の無価値化:AIが瞬時に提供できる知識に価値はない

- 創造性と批判的思考:AIにできない能力が最重要に

- 学び続ける力:生涯にわたる学習能力が必須

- 多様性への適応力:異文化・異分野との協働能力

5. 大学教育自体の変容

キャンパスという概念の消失:

- ハイブリッド教育:オンラインとオフラインの境界が消失

- 個別カリキュラム:学生ごとに完全にカスタマイズされた教育

- 実践重視:企業や社会と直結したプロジェクト型学習

- マイクロ学位:4年間の学位から、細分化された資格の組み合わせへ

2035年の大学入試:7つの革新的変化

これらのメガトレンドを踏まえると、10年後の大学入試は以下のような姿になっているでしょう。

1. 「入試」という概念の消失

現在:特定の日に行われる選抜試験

2035年:高校3年間(あるいはそれ以前から)の継続的な評価により、AIが最適な大学をマッチング。「受験」という行為自体が存在しない。

2. 完全個別化された評価システム

現在:全員が同じ問題を解く画一的試験

2035年:AIが個々の学生に最適な評価方法を選択。ある学生はプロジェクト成果で、別の学生は創作活動で評価される。

3. 国際統一プラットフォームでの選抜

現在:各国・各大学が独自の入試を実施

2035年:世界共通の教育評価プラットフォームで、すべての大学への出願が可能。東大もハーバードも同じシステムで選抜。

4. リアルタイム能力測定

現在:過去の学習成果を測定

2035年:VR空間での課題解決やチームプロジェクトを通じて、リアルタイムで能力を測定。知識ではなく、実践力を評価。

5. 双方向選抜プロセス

現在:大学が学生を一方的に選ぶ

2035年:AIが学生と大学の相性を分析し、双方にとって最適なマッチングを提案。ミスマッチが激減。

6. 入学時期・期間の完全自由化

現在:4月入学、4年間の在籍が基本

2035年:いつでも入学可能、必要な単位を自分のペースで取得。2年で卒業する学生も、10年かける学生も。

7. 社会人と高校生の区別消失

現在:18歳の入学が基本、社会人は別枠

2035年:年齢や経歴に関係なく、同じ基準で評価。15歳の天才も50歳の社会人も同じ土俵。

先進的大学の実験的取り組み

すでに一部の大学では、未来を見据えた革新的な入試改革を始めています。

事例1:X大学の「探究型入試3.0」

私立X大学は2023年から段階的に新入試を導入:

- Phase1(2023-):高校での探究活動を3年間追跡評価

- Phase2(2025-):AIによる個別面接と能力診断

- Phase3(2027-):VR空間での協働課題解決型選抜

成果:

- 入学後のミスマッチが80%減少

- 学生の満足度が過去最高を記録

- 中退率が5%以下に改善

事例2:Y大学の「グローバル・タレント・パスポート」

国立Y大学は世界10カ国の大学と共同で新システムを開発:

- 共通の評価基準とデジタルバッジシステム

- 高校時代から蓄積される学習ポートフォリオ

- AI による多言語対応の評価システム

- どの国からでも出願可能な統一プラットフォーム

効果:

- 留学生比率が40%に上昇

- 卒業生の国際的活躍度が向上

- 世界大学ランキングが100位上昇

事例3:Z大学の「生涯学習アカウント制」

公立Z大学は入試と教育を一体化:

- 中学生から「プレ大学生」として登録可能

- オンライン講座の受講実績が入試評価に反映

- 社会人も同じシステムで学習・評価

- マイクロ学位の積み上げで学士号取得

成果:

- 実質的な学生数が3倍に増加

- 地域の生涯学習拠点として機能

- 財政的にも安定化

今から始めるべき入試改革:5つのステップ

10年後の姿から逆算して、大学は今すぐ以下の改革に着手すべきです。

ステップ1:継続的評価システムの構築(今すぐ〜2年以内)

なぜ急ぐか:一発勝負の入試から脱却する第一歩

具体的アクション:

- 高校との連携強化で3年間の学習データ収集開始

- 探究活動や課外活動の評価基準策定

- デジタルポートフォリオシステムの導入

- 総合型選抜の比率を段階的に拡大

ステップ2:AI活用評価の実験的導入(1〜3年以内)

なぜ急ぐか:技術進化に遅れると回復不可能

具体的アクション:

- AI面接システムのパイロット運用

- 自動採点・評価システムの開発

- 学習データ分析による合格予測モデル構築

- 倫理ガイドラインの策定

ステップ3:国際標準への対応(2〜5年以内)

なぜ急ぐか:グローバル競争から取り残される

具体的アクション:

- 海外大学との共通評価基準の開発

- 英語での入試実施体制構築

- 国際バカロレア等の積極的活用

- オンライン国際入試の実施

ステップ4:柔軟な入学・卒業制度(3〜7年以内)

なぜ急ぐか:多様な学生ニーズへの対応が生存条件

具体的アクション:

- 通年入学制度の導入

- 単位累積による柔軟な卒業要件

- 社会人向け特別プログラムの拡充

- 高校生の先取り履修制度

ステップ5:新しい大学像の構築(5〜10年)

なぜ急ぐか:入試改革は大学改革と一体

具体的アクション:

- 学部の壁を越えた教育プログラム

- 企業・社会との直結型カリキュラム

- 生涯学習プラットフォームとしての機能強化

- 物理キャンパスとバーチャル空間の融合

Study Valley TimeTactが実現する未来型入試

これらの改革を効率的に進めるためのプラットフォームがStudy Valley TimeTactです。高校と大学をシームレスにつなぎ、未来型入試の実現を支援します。

大学の入試改革を支援する機能

- 探究活動トラッキング:高校3年間の探究活動を詳細に記録・評価

- AI評価エンジン:多面的な能力を自動的に分析・評価

- マッチング最適化:学生と大学の最適な組み合わせを提案

- 国際標準対応:グローバルな評価基準に準拠

- 継続的改善支援:入学後の追跡データで入試を最適化

導入大学の声

「TimeTactの導入により、受験生の本質的な能力を見極められるようになりました。入学後のミスマッチが激減し、学生の満足度も大幅に向上しています。これこそが、私たちが目指していた入試改革の姿です。」(私立A大学・入試担当副学長)

「高校時代からの継続的な評価により、真に本学で学びたい学生を選抜できるようになりました。同時に、高校との連携も深まり、地域全体の教育力向上にも貢献しています。」(国立B大学・アドミッションセンター長)

まとめ:入試改革は大学の生存戦略

10年後の大学入試は、現在とは全く異なる姿になっているでしょう。その変化は、単なる選抜方法の変更ではなく、大学教育そのものの本質的な変革を意味します。

この大変革の時代において、従来型の入試に固執する大学に未来はありません。一方、勇気を持って改革に踏み出す大学は、新しい時代のリーダーとなることができます。

重要なのは、完璧な改革プランを待つことではなく、今すぐ第一歩を踏み出すことです。小さな実験から始めて、失敗を恐れず、継続的に改善していく。その積み重ねが、10年後の輝かしい未来につながるのです。

未来の大学入試は、もはや「選抜」ではなく「マッチング」であり、「評価」ではなく「成長支援」です。その本質を理解し、今から準備を始める大学こそが、次の時代を切り拓いていくことでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。