探究の評価基準、どう設定する?学部・学科のアドミッション・ポリシーと接続させるルーブリック設計術

高校での探究学習が本格化する中、大学入試において探究活動をどのように評価すべきか、多くの大学が試行錯誤を続けています。特に総合型選抜や学校推薦型選抜において、探究活動の評価は合否を左右する重要な要素となっています。しかし、「何を基準に評価すればよいのか」「学部・学科が求める人材像とどう結びつけるのか」という課題に直面している入試担当者も少なくありません。本記事では、アドミッション・ポリシーに基づいた効果的な探究評価ルーブリックの設計方法について、具体的な手法とポイントを解説します。

Screenshot

Screenshot 【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

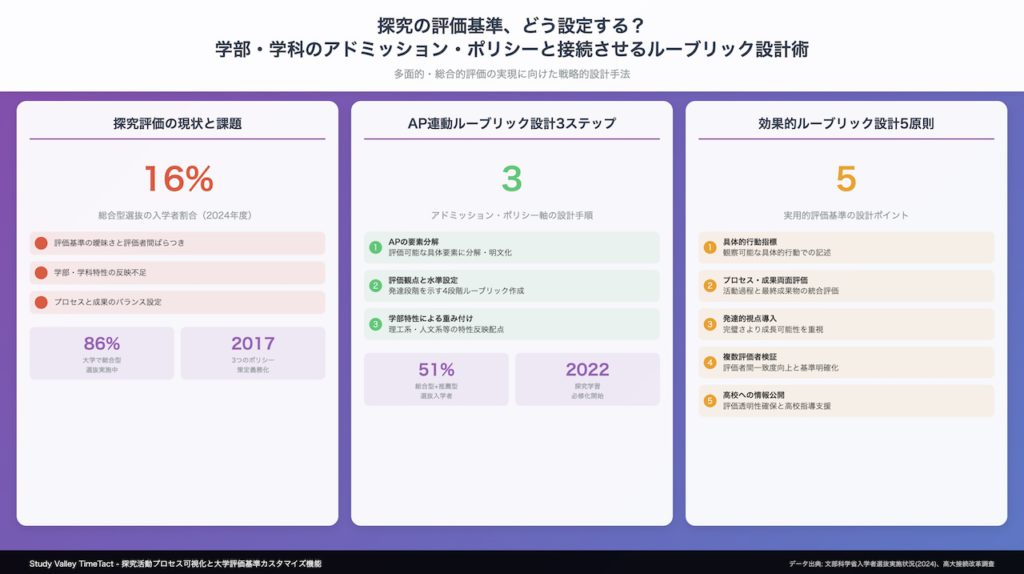

探究活動の評価における現状の課題と背景

2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」により、すべての高校生が探究学習に取り組むようになりました。これに伴い、大学入試においても探究活動の成果を評価対象とする動きが加速しています。文部科学省の調査によると、2023年度入試では総合型選抜を実施する大学の約73%が探究活動を評価項目に含めていることが明らかになっています。

しかし、多くの大学が直面している課題があります。それは、評価基準の曖昧さと評価者による判断のばらつきです。従来の学力試験とは異なり、探究活動には明確な正解がありません。また、テーマも手法も多様であるため、統一的な評価基準を設けることが困難です。

大学が抱える評価の3つの悩み

- 評価の客観性をどう担保するか:複数の評価者間で判断基準にズレが生じやすい

- 学部・学科の特性をどう反映させるか:画一的な評価では各学部が求める人材を見極められない

- プロセスと成果のバランス:活動の過程と最終的な成果物のどちらを重視すべきか

さらに、高校側からは「大学がどのような探究活動を評価するのか分からない」という声も上がっています。この情報の非対称性が、高校生の探究活動の質向上を妨げる要因にもなっているのです。

アドミッション・ポリシーを軸にした評価基準の設計方法

これらの課題を解決する鍵は、各学部・学科のアドミッション・ポリシー(AP)を評価基準の中核に据えることです。APは、その学部・学科が求める学生像を明文化したものであり、探究活動の評価もこれに基づいて行うことで、一貫性のある選抜が可能になります。

ステップ1:アドミッション・ポリシーの要素分解

まず、自学部・学科のAPを具体的な評価可能な要素に分解します。例えば、工学部のAPに「社会課題の解決に向けて主体的に取り組む姿勢」という記述がある場合、以下のように要素分解します。

- 社会課題の認識力:現実の問題を適切に把握できているか

- 解決策の創造性:既存の枠にとらわれない発想があるか

- 実行力・主体性:自ら行動を起こし、困難を乗り越えているか

- 科学的アプローチ:論理的・実証的な手法を用いているか

ステップ2:評価観点と水準の設定

次に、分解した要素ごとに評価観点を設定し、段階的な評価水準(ルーブリック)を作成します。重要なのは、「できている/できていない」の二分法ではなく、発達段階を示す記述にすることです。

例えば、「課題設定力」の評価観点では以下のような4段階の水準を設定できます:

- レベル4(優秀):独自の視点から社会的意義の高い課題を設定し、その背景を多角的に分析している

- レベル3(良好):身近な問題から出発し、より広い文脈での意味づけを試みている

- レベル2(標準):与えられたテーマの範囲内で、具体的な課題を設定している

- レベル1(要改善):課題の設定が曖昧で、探究の方向性が不明確である

ステップ3:学部特性を反映した重み付け

すべての評価観点を均等に扱うのではなく、学部・学科の特性に応じて重み付けを行うことが重要です。例えば、理工系学部では「科学的手法の活用」や「データ分析力」に高い配点を与え、人文社会系学部では「批判的思考力」や「表現力」を重視するといった具合です。

効果的なルーブリック設計の5つのポイント

実際にルーブリックを設計する際には、以下の5つのポイントを押さえることで、より実用的で公平な評価基準を作成できます。

1. 具体的な行動指標を用いる

抽象的な表現ではなく、観察可能な具体的行動を評価指標として記述します。「創造性がある」ではなく、「既存の解決策の限界を指摘し、新たなアプローチを提案している」といった形で表現します。

2. プロセスと成果の両面を評価

探究活動では、最終的な成果物だけでなく、そこに至るプロセスも重要な評価対象です。計画立案、実行、振り返りの各段階での取り組みを評価項目に含めることで、総合的な探究力を測定できます。

3. 発達的視点を取り入れる

高校生の発達段階を考慮し、完璧さよりも成長の可能性を重視します。失敗から学んだことや、困難を乗り越えた経験なども積極的に評価対象とします。

4. 複数評価者での検証

ルーブリックの妥当性を高めるため、複数の教員で試行評価を実施し、評価のばらつきを確認します。大きな差異が生じた項目は、記述を修正して明確化を図ります。

5. 高校への情報公開

作成したルーブリックは、可能な範囲で高校側に公開することが重要です。評価の透明性を確保することで、高校での探究指導の質向上にも貢献できます。

Study Valley TimeTactを活用した探究評価の効率化

ここまで見てきたような綿密なルーブリック設計と評価の実施には、相当な時間と労力が必要となります。特に、応募者数が多い大学では、すべての探究活動を詳細に評価することは現実的に困難です。

そこで注目されているのが、Study Valley TimeTactのような探究学習支援プラットフォームの活用です。TimeTactは、高校生の探究活動の全プロセスをデジタル化し、大学側が効率的に評価できる仕組みを提供しています。

TimeTactが提供する評価支援機能

- 探究プロセスの可視化:活動の各段階での取り組みが時系列で記録され、プロセス評価が容易に

- ルーブリックのカスタマイズ機能:各大学のAPに応じた評価基準を自由に設定可能

- AI支援による一次スクリーニング:大量の応募者から、設定した基準に合致する候補者を効率的に抽出

- 評価者間の判定調整機能:複数評価者の採点を自動集計し、大きな差異がある場合はアラートで通知

さらに、TimeTactは高校側にも導入されているため、生徒の探究活動が最初から大学の評価基準を意識した形で進められるというメリットもあります。これにより、高大接続の質が飛躍的に向上し、ミスマッチの少ない選抜が実現できるのです。

まとめ:探究評価を通じた新たな高大接続の形

探究活動の評価基準設計は、単なる入試技術の問題ではありません。それは、大学が求める人材像を明確化し、高校教育との連続性を確保する重要な取り組みです。アドミッション・ポリシーに基づいた体系的なルーブリックを作成することで、公平で透明性の高い評価が可能になります。

重要なのは、評価基準を「選抜のためのハードル」ではなく、「高校生の成長を促すメッセージ」として位置づけることです。明確な評価基準の提示は、高校生により質の高い探究活動への取り組みを促し、結果として大学にとってもより適性の高い学生を迎え入れることにつながります。

探究評価の仕組みづくりは、まだ発展途上の段階にあります。しかし、各大学が真摯に取り組むことで、日本の教育全体の質向上に寄与できるはずです。Study Valley TimeTactのようなデジタルツールも活用しながら、より良い評価システムの構築を進めていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。