用意された教材をなぞるだけでは「探究」にならない理由

総合的な探究の時間が必修化されて以降、多くの高校で探究学習の教材やワークブックが導入されています。しかし、「教材通りに進めているのに、生徒が主体的に動かない」「型通りの成果物しか出てこない」といった悩みを抱える先生方が少なくありません。なぜ、整備された教材があるにもかかわらず、探究学習がうまくいかないのでしょうか。本記事では、教材依存の探究学習が陥りやすい落とし穴と、生徒の主体性を引き出す本質的な探究のあり方について解説します。

Screenshot

Screenshot 【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ教材依存の探究学習が広がっているのか

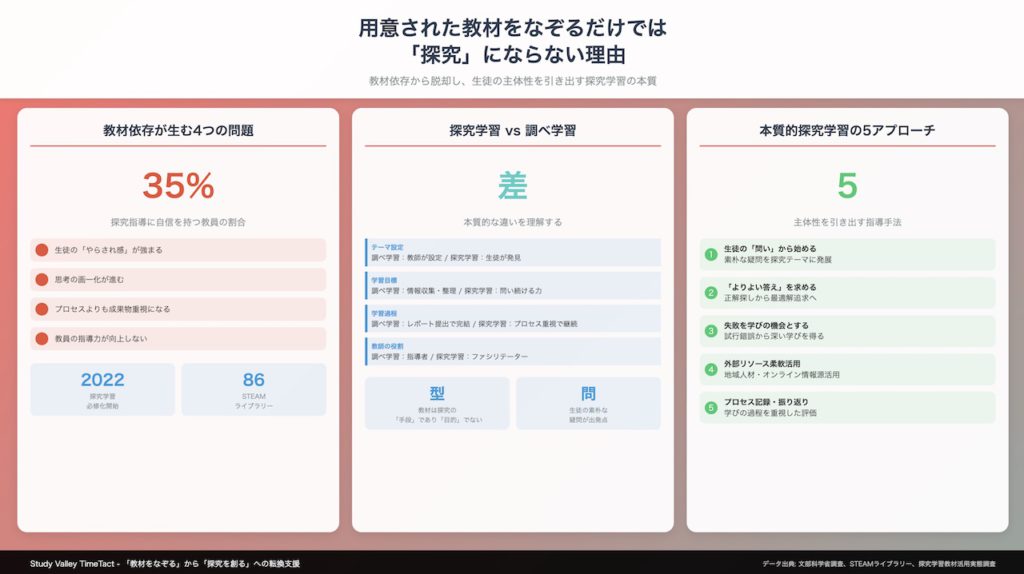

2022年度から高校で「総合的な探究の時間」が必修化され、すべての高校生が探究学習に取り組むことになりました。しかし、多くの学校では「どう指導すればよいか分からない」「評価基準が曖昧」「準備の時間がない」といった課題に直面しています。文部科学省の調査によると、探究学習の指導に自信を持っている教員は全体の約35%にとどまっています。

こうした状況の中、教育関連企業から様々な探究学習教材が提供されるようになりました。これらの教材は、探究のプロセスを分かりやすく整理し、ワークシートや活動例を豊富に含んでいます。確かに、探究学習の「型」を学ぶという点では有効なツールといえるでしょう。

教材に頼る3つの理由

- 指導経験の不足:探究学習の指導経験が少ない教員にとって、教材は心強い味方

- 時間的制約:授業準備の時間が限られる中、既製の教材は効率的

- 評価の標準化:統一された教材を使うことで、評価の公平性を保ちやすい

しかし、教材への過度な依存は、探究学習の本質を見失わせる危険性をはらんでいます。「探究の形式」は整っても、「探究の精神」が育たないという事態に陥りやすいのです。

教材依存が生む4つの問題点

教材をなぞるだけの探究学習では、以下のような問題が生じがちです。これらは、探究学習の目的である「主体的・対話的で深い学び」の実現を妨げる要因となります。

1. 生徒の「やらされ感」が強まる

あらかじめ用意されたテーマやワークシートに沿って活動を進めることで、生徒は「与えられた課題をこなすだけ」という受動的な姿勢になりがちです。本来、探究学習は生徒自身の疑問や関心から出発すべきものですが、教材に頼りすぎると、その出発点が失われてしまいます。

ある高校の生徒は「探究の時間は、結局ワークシートを埋める作業になっている」と話します。これでは、自ら問いを立て、主体的に学ぶ力は育ちません。

2. 思考の画一化が進む

同じ教材を使うことで、生徒の思考プロセスや成果物が似通ってしまうという問題があります。「正解」を求める意識が強まり、独創的な発想や批判的思考が抑制されてしまうのです。

例えば、SDGsをテーマにした探究教材では、環境問題への取り組みが「ゴミの分別」「節電」といったありきたりな解決策に収束しがちです。生徒独自の視点や、地域の特性を活かした提案が生まれにくくなります。

3. プロセスよりも成果物重視になる

教材には往々にして「最終発表」や「レポート作成」といった成果物の例が示されています。これにより、探究のプロセスよりも、見栄えの良い成果物を作ることに意識が向かいがちです。

しかし、探究学習で最も重要なのは、試行錯誤しながら学びを深めていくプロセスそのものです。失敗から学ぶ経験や、仮説を修正していく過程こそが、生徒の成長につながるのです。

4. 教員の指導力が向上しない

教材に依存しすぎると、教員自身が探究学習の本質を理解し、指導力を高める機会を失ってしまいます。教材の指示通りに進めるだけでは、生徒の多様な関心や疑問に対応する柔軟性が身につきません。

また、生徒からの予想外の質問や、計画通りに進まない状況に対処する力も育ちにくくなります。結果として、教員も生徒も、探究学習の醍醐味を味わえないまま時間が過ぎていくことになります。

本質的な探究学習を実現する5つのアプローチ

では、教材に頼りすぎることなく、生徒の主体性を引き出す探究学習を実現するにはどうすればよいのでしょうか。以下、5つのアプローチを提案します。

1. 生徒の「問い」から始める

探究学習の出発点は、生徒自身の素朴な疑問や関心であるべきです。「なぜ?」「どうして?」という問いを大切にし、それを探究のテーマへと発展させていきます。

例えば、「なぜうちの学校の購買のパンはすぐ売り切れるのか」という身近な疑問から、需要と供給の経済学的な探究や、食品ロスの問題へと発展させることができます。教材のテーマに当てはめるのではなく、生徒の問いを探究可能な形に整えることが教員の役割です。

2. 「正解」ではなく「よりよい答え」を求める

探究学習では、唯一の正解を求めるのではなく、「現時点でのベストな答え」を追求する姿勢が重要です。この姿勢を育むために、以下のような問いかけを活用します。

- 「他にどんな見方ができるだろうか?」

- 「この結論の根拠は十分だろうか?」

- 「もっと良い方法はないだろうか?」

このような問いかけを通じて、生徒は批判的思考力を身につけ、常により良い答えを求め続ける姿勢を養います。

3. 失敗を学びの機会として捉える

教材通りに進めれば失敗は少なくなりますが、それでは失敗から学ぶ貴重な機会を失ってしまいます。むしろ、仮説が外れたり、計画通りにいかなかったりした時こそ、深い学びのチャンスです。

「なぜうまくいかなかったのか」「どう修正すればよいか」を考えることで、生徒は問題解決能力を高めていきます。教員は、失敗を責めるのではなく、そこから何を学んだかを振り返る機会を提供することが大切です。

4. 外部リソースを柔軟に活用する

教材に頼るのではなく、地域の人材や施設、オンラインの情報源など、多様なリソースを活用することで、探究の幅が広がります。

- 地域の専門家へのインタビュー

- フィールドワークによる実地調査

- オンラインでの他校との交流

- 学術論文や統計データの活用

これらのリソースを生徒自身が見つけ、活用方法を考えることも、探究学習の重要な要素です。

5. プロセスの記録と振り返りを重視する

成果物だけでなく、探究のプロセス全体を記録し、振り返る習慣をつけることが重要です。探究ノートやデジタルポートフォリオを活用し、以下のような点を記録します。

- 最初の問いとその変遷

- 仮説と検証の過程

- つまずいた点と解決方法

- 新たに生まれた疑問

- 学んだことと今後の課題

このような記録を通じて、生徒は自身の学びのプロセスを客観的に捉え、メタ認知能力を高めていきます。

Study Valley TimeTactで実現する主体的な探究学習

ここまで見てきたような本質的な探究学習を実現するためには、適切なツールの活用が有効です。Study Valley TimeTactは、教材に依存することなく、生徒の主体的な探究活動を支援するプラットフォームです。

TimeTactが提供する探究支援機能

- 自由度の高いテーマ設定:生徒の関心に基づいたオリジナルテーマの設定が可能

- プロセスの可視化:探究の全過程をデジタルで記録し、振り返りを促進

- 協働学習の促進:他の生徒や外部専門家との交流機能で、多様な視点を獲得

- AIによる問いかけ機能:生徒の思考を深める適切な問いを、AIが状況に応じて提示

- 教員向けファシリテーションガイド:教材に頼らない指導のヒントを随時提供

TimeTactは、「教材をなぞる」のではなく「探究を創る」ことを支援します。生徒一人ひとりの興味・関心を出発点とし、それぞれのペースで探究を深めていける環境を提供しているのです。

また、教員にとっても、生徒の多様な探究活動を効率的に把握し、適切な支援を行うための機能が充実しています。これにより、教材に依存することなく、質の高い探究指導が可能になります。

まとめ:探究の本質を見失わないために

探究学習の教材は、確かに便利なツールです。しかし、教材はあくまでも「手段」であって「目的」ではないことを忘れてはいけません。探究学習の本質は、生徒が自ら問いを立て、主体的に学び続ける力を育むことにあります。

用意された教材をなぞるだけでは、この本質的な力は育ちません。生徒の素朴な疑問を大切にし、失敗を恐れず挑戦できる環境を作り、プロセスを重視した指導を行うことが重要です。

教員の皆さんには、教材に頼りすぎることなく、生徒と共に探究の旅を楽しむ姿勢を持っていただきたいと思います。Study Valley TimeTactのようなツールも活用しながら、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す探究学習を実現していきましょう。探究学習は、教える側にとっても新たな発見と成長の機会なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。