合格を掴む「探究ポートフォリオ」の作り方。単なる記録で終わらせない戦略的構築術

総合型選抜への出願を控え、「探究ポートフォリオをどうまとめたらいいか分からない」と悩んでいませんか?せっかく頑張った探究活動も、その価値を適切に伝えられなければ、大学側に評価されることはありません。多くの生徒が陥る「活動記録の羅列」では、他の受験生との差別化は困難です。

探究ポートフォリオは、単なる活動の記録ではありません。それは、あなたの成長の軌跡を物語り、大学での学びへの準備ができていることを証明する「戦略的なプレゼンテーション資料」なのです。本記事では、大学が本当に見たいポイントを押さえ、あなたの探究活動の価値を最大限に引き出すポートフォリオの作成方法を、具体例とともに詳しく解説します。これを読めば、単なる記録の寄せ集めではない、合格を引き寄せる「勝てるポートフォリオ」が作れるようになります。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究ポートフォリオで陥りがちな5つの失敗パターン

まず、多くの生徒が陥る典型的な失敗パターンを理解し、それを避けることから始めましょう。

1. 「やったことリスト」になっている

「○月○日:図書館で資料収集」「○月○日:アンケート実施」といった活動の羅列は、日記であってポートフォリオではありません。大学が知りたいのは「何をしたか」ではなく、「なぜそれをしたのか」「そこから何を学んだのか」です。

2. 成果ばかりを強調している

「最優秀賞を受賞」「全校生徒の90%が賛同」など、成果ばかりをアピールするポートフォリオも要注意です。大学が評価するのは結果の華々しさではなく、そこに至るプロセスでの思考の深さと成長です。

3. 反省や失敗が書かれていない

すべてが順調に進んだかのような記述は、かえって信憑性を損ないます。失敗や困難をどう乗り越えたかこそ、あなたの強みを示す絶好の機会です。

4. 専門用語の羅列で読みにくい

探究した分野の専門知識をアピールしようと、難解な用語を多用するのは逆効果です。専門外の人にも伝わる分かりやすさが、真の理解の証明になります。

5. 探究活動と志望理由の接続が弱い

せっかくの探究活動も、志望する大学・学部での学びとの関連性が不明確では、その価値は半減します。過去(探究)・現在(出願)・未来(大学での学び)を一本の線でつなぐストーリーが必要です。

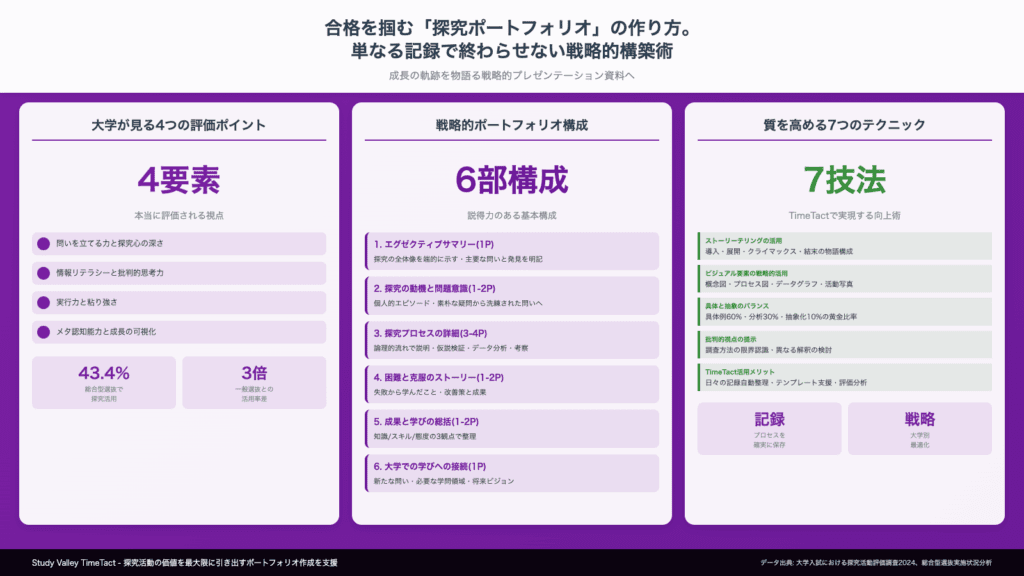

大学が探究ポートフォリオで本当に見ている4つのポイント

では、大学は探究ポートフォリオの何を評価しているのでしょうか。入試担当者の視点から、重要な4つのポイントを解説します。

1. 問いを立てる力と探究心の深さ

優れた探究は優れた「問い」から始まります。大学は以下の点を評価します:

- 日常の中から疑問を見出す観察力

- 表面的な問題から本質的な課題へと深めていく思考力

- 「なぜ」を繰り返し問い続ける知的好奇心

- 既存の枠組みにとらわれない独自の視点

ポートフォリオでの表現例:

「当初は『なぜうちの学校は遅刻が多いのか』という単純な疑問から始まりました。しかし、データを集めるうちに、遅刻の背景には生徒の睡眠不足があり、さらにその原因として部活動と学習の両立の困難さがあることに気づきました。最終的に『高校生の時間管理における構造的な課題』という、より本質的な問いに辿り着きました。」

2. 情報リテラシーと批判的思考力

情報があふれる現代において、適切な情報を選別し、批判的に分析する力は不可欠です:

- 多様な情報源から情報を収集する姿勢

- 情報の信頼性を検証する慎重さ

- データを適切に解釈し、論理的に結論を導く力

- 異なる視点や反対意見も考慮する公平性

ポートフォリオでの表現例:

「SNSでの情報拡散について調査する際、3つの異なるアプローチを取りました。①100人へのアンケート調査で量的データを収集、②10人への詳細インタビューで質的な理解を深め、③実際のSNS投稿1000件を分析して客観的な傾向を把握しました。特に、アンケート結果とSNS分析の間に見られた乖離から、自己申告と実際の行動の違いという新たな発見がありました。」

3. 実行力と粘り強さ

アイデアを実行に移し、困難があっても最後までやり遂げる力を評価します:

- 計画を立て、実際に行動に移す実行力

- 障害や失敗に直面しても諦めない粘り強さ

- PDCAサイクルを回して改善を続ける姿勢

- 他者を巻き込み、協力を得るコミュニケーション力

ポートフォリオでの表現例:

「提案した解決策の実証実験では、最初の2回は完全に失敗しました。1回目は参加者が集まらず、2回目はシステムの不具合で中断。しかし、失敗の原因を分析し、告知方法の改善とバックアップ体制の構築を行った結果、3回目でようやく有意義なデータを収集できました。この経験から、準備の重要性と柔軟な対応力の必要性を学びました。」

4. メタ認知能力と成長の可視化

自己の学びを客観的に振り返り、成長を言語化する能力は、大学での学びに直結します:

- 活動を通じて得た学びを抽象化・一般化する力

- 自己の強みと課題を客観的に認識する力

- 経験を次の学びにつなげる発展的思考

- 他の場面でも応用可能な原理・原則の抽出

ポートフォリオでの表現例:

「この探究を通じて、私の思考の癖に気づきました。それは『すぐに解決策を考えたがる』ということです。しかし、本当に重要なのは、まず問題の全体像を把握し、根本原因を特定することだと学びました。この学びは、今後どんな課題に直面しても活用できる普遍的な原則だと考えています。」

戦略的ポートフォリオの基本構成

効果的な探究ポートフォリオには、論理的で説得力のある構成が必要です。以下に、推奨する基本構成を示します。

1. エグゼクティブサマリー(1ページ)

最初の1ページで、探究活動の全体像を端的に示します。忙しい評価者でも、このページを見れば概要が掴めるようにします。

含めるべき要素:

- 探究テーマと選んだ理由(2-3行)

- 主要な問い(1行)

- 採用した方法論の概要(2-3行)

- 主要な発見・成果(2-3行)

- 得られた学びと今後の展望(2-3行)

2. 探究の動機と問題意識(1-2ページ)

なぜこのテーマを選んだのか、個人的な体験や問題意識を交えて説明します。

ポイント:

- 個人的なエピソードから始める(読み手の興味を引く)

- 社会的な重要性も併せて説明する

- 最初の素朴な疑問から、洗練された問いへの発展を示す

3. 探究プロセスの詳細(3-4ページ)

時系列ではなく、論理的な流れに沿って探究プロセスを説明します。

推奨する構成:

- 仮説設定と研究デザイン

初期仮説と、それを検証するための方法論の選択理由 - データ収集と分析

具体的な手法と、得られたデータの要約(図表を効果的に使用) - 発見と考察

予想通りだったこと、予想外だったこと、その理由の分析 - 解決策の提案と検証

実現可能性を考慮した提案と、可能であれば実証実験の結果

4. 困難と克服のストーリー(1-2ページ)

直面した困難と、それをどう乗り越えたかを具体的に記述します。

効果的な記述方法:

- 困難の具体的な状況説明

- 最初に試みた対処法とその結果

- 失敗から学んだこと

- 改善策の実施とその成果

- この経験から得た普遍的な学び

5. 成果と学びの総括(1-2ページ)

探究活動全体を振り返り、成長を可視化します。

3つの観点から整理:

- 知識・スキル面での成長

習得した専門知識、身についた研究手法、向上した能力 - 態度・価値観の変化

物の見方の変化、新たに芽生えた問題意識、深まった興味関心 - 自己理解の深化

発見した自分の強み、認識した課題、将来への展望

6. 大学での学びへの接続(1ページ)

探究活動と志望大学・学部での学びをつなげます。

説得力のある接続の作り方:

- 探究で生まれた新たな問いを提示

- その問いを深めるために必要な学問領域を特定

- 志望大学の特色(教員、カリキュラム、施設等)との関連付け

- 大学卒業後のビジョンまでを一貫したストーリーで語る

ポートフォリオを劇的に改善する7つのテクニック

基本構成を押さえた上で、さらにポートフォリオの質を高めるテクニックを紹介します。

1. ストーリーテリングの活用

単なる事実の羅列ではなく、読み手を引き込むストーリーとして構成します。

効果的なストーリーの要素:

- 導入部:読み手の興味を引く問いかけやエピソード

- 展開部:困難や葛藤、それを乗り越える過程

- クライマックス:重要な発見や気づきの瞬間

- 結末:学びの総括と未来への展望

例:

「『なぜ、あの子はいつも一人で昼食を食べているのだろう?』クラスメイトのその姿が、私の探究の出発点でした。」(導入部の例)

2. ビジュアル要素の戦略的活用

文章だけでなく、図表・写真・イラストを効果的に使用します。

推奨するビジュアル要素:

- 概念図:複雑な関係性を一目で理解できるように可視化

- プロセス図:探究の流れや思考の発展を図式化

- データのグラフ化:数値データは必ずグラフで表現

- 活動写真:フィールドワークや実験の様子(顔は隠す)

- マインドマップ:アイデアの広がりや関連性を表現

3. 具体と抽象のバランス

具体的なエピソードと、そこから導かれる抽象的な学びのバランスが重要です。

黄金比率:

- 具体的な事例・データ:60%

- 分析・考察:30%

- 抽象化された学び・原則:10%

この比率により、地に足のついた探究でありながら、学術的な思考力も示すことができます。

4. 定量的データと定性的データの組み合わせ

数値データだけでなく、インタビューや観察記録などの質的データも組み合わせます。

効果的な組み合わせ例:

「アンケート調査では85%の生徒が『環境問題に関心がある』と回答しましたが、実際の行動観察では、ペットボトルを分別している生徒は30%に過ぎませんでした。この『意識と行動のギャップ』を深掘りするため、10人の生徒に詳細インタビューを実施したところ…」

5. 批判的視点の提示

自分の探究活動や結論に対しても批判的な視点を持つことで、思考の深さを示します。

批判的視点の示し方:

- 調査方法の限界を認識し、明記する

- 異なる解釈の可能性を検討する

- 反対意見や批判に対する反論を用意する

- 今後の課題や改善点を具体的に挙げる

6. 引用と参考文献の適切な使用

学術的な作法を身につけていることを示すため、引用と参考文献を適切に記載します。

ポイント:

- 本文中の引用は簡潔に(著者名、年)で示す

- 参考文献リストは分野別に整理

- ウェブサイトは最終アクセス日を明記

- インタビューや個人的コミュニケーションも記載

7. 読み手を意識した言葉遣い

専門用語は最小限にとどめ、使用する場合は必ず説明を加えます。

言い換えの例:

- 「認知的不協和」→「矛盾する情報に直面したときの心理的な不快感」

- 「サンプリングバイアス」→「調査対象の偏りによる結果のゆがみ」

- 「相関関係」→「2つの事柄が関連して変化する関係(因果関係とは異なる)」

よくある質問と改善例

実際の生徒からよく受ける質問と、具体的な改善例を示します。

Q1: 特別な成果がなくても大丈夫ですか?

A: 大丈夫です。重要なのは成果の大きさではなく、探究プロセスの質です。

改善前:

「環境問題について調査したが、特に新しい発見はなかった。」

改善後:

「当初、革新的な解決策を見つけようと意気込んでいましたが、調査を進めるうちに、既存の取り組みが機能していない理由を解明することの重要性に気づきました。特に、制度と人々の行動のミスマッチに着目し、行動経済学の観点から分析を行いました。大きな発見はありませんでしたが、問題の複雑さを実感し、多角的な視点の必要性を深く理解しました。」

Q2: 失敗ばかりでまとまりません

A: 失敗の連続こそ、本物の探究の証です。失敗から学んだことを丁寧に記述しましょう。

改善前:

「アンケートもインタビューも思うようにいかず、満足な結果が得られなかった。」

改善後:

「1回目のアンケートは質問が曖昧で有効回答率20%、2回目は選択肢が不適切で分析困難なデータに。しかし、これらの失敗から『良い質問を作ることの難しさ』を学び、社会調査法の文献を読み込みました。3回目にしてようやく分析可能なデータを収集できた時の達成感は格別でした。この経験から、研究における事前準備と専門知識の重要性を痛感しました。」

Q3: 平凡なテーマでも評価されますか?

A: テーマの独自性より、アプローチの独自性が重要です。

改善前:

「学校の清掃活動を改善する方法を考えた。」

改善後:

「『掃除』という日常的なテーマですが、行動観察とゲーミフィケーション理論を組み合わせた独自のアプローチを取りました。100時間の観察データから、生徒の清掃行動パターンを5つに分類し、それぞれのタイプに効果的なインセンティブ設計を提案。小規模な実証実験では、清掃効率が30%向上しました。平凡に見える日常にこそ、改善の余地があることを発見しました。」

Q4: グループ活動での自分の貢献が不明確です

A: 役割分担を明確にし、自分の貢献と学びを具体的に記述します。

改善前:

「グループで協力して探究活動を行った。」

改善後:

「5人グループでの活動において、私は『データ分析責任者』として、収集された全データの整理・分析を担当しました。特に、質的データのコーディング作業では、メンバー間で解釈が分かれることが多く、合意形成のためのワークショップを3回実施。この経験から、チームでの研究における『解釈の共有』の重要性と、そのための方法論を学びました。」

Study Valley TimeTactで探究ポートフォリオの質を飛躍的に向上させる

ここまで説明してきたポートフォリオ作成は、正直なところ大変な作業です。日々の探究活動を記録し、それを戦略的に構成し直すには、相当な時間と労力が必要です。

Study Valley TimeTactは、探究活動の記録から魅力的なポートフォリオの作成まで、一貫してサポートするプラットフォームです。

TimeTactの活用で得られる5つのメリット:

1. 日々の活動記録の自動整理

探究活動のプロセスを時系列で記録。写真、データ、メモなどを一元管理し、後からポートフォリオを作成する際の素材として活用できます。「あの時何を考えていたか」を忘れることなく、リアルな思考プロセスを残せます。

2. テンプレートによる構成支援

大学が評価するポイントを押さえた複数のテンプレートを用意。自分の探究活動に合わせてカスタマイズすることで、説得力のある構成を効率的に作成できます。

3. ビジュアル化ツールの提供

データのグラフ化、プロセスの図式化、マインドマップ作成などのツールを内蔵。専門的なソフトウェアがなくても、見栄えの良いビジュアル資料を作成できます。

4. 他者評価とフィードバック機能

教員や仲間からのフィードバックを受けられる機能により、客観的な視点を取り入れたブラッシュアップが可能。独りよがりにならない、バランスの取れたポートフォリオを作成できます。

5. 大学別の傾向分析データ

過去の合格者のポートフォリオ傾向を分析したデータに基づき、志望大学に合わせた最適化のアドバイスを提供。戦略的なアプローチが可能になります。

さらに、TimeTactでは定期的にポートフォリオ作成ワークショップを開催。実際の合格者の事例を参考にしながら、自分のポートフォリオをブラッシュアップできる機会を提供しています。

まとめ:あなたの探究の価値を最大限に伝える

探究ポートフォリオは、あなたがこれまで取り組んできた探究活動の集大成です。それは単なる記録ではなく、あなたの成長の軌跡を物語り、大学での学びへの準備ができていることを証明する重要な資料です。

本記事で紹介した構成とテクニックを活用すれば、平凡に見える探究活動でも、その価値を最大限に引き出すことができます。重要なのは、華々しい成果ではなく、真摯に課題に向き合い、深く思考し、着実に成長してきたプロセスを、説得力を持って伝えることです。

探究ポートフォリオの作成は、それ自体が自己理解を深める貴重な機会でもあります。これまでの活動を振り返り、整理し、意味づけする過程で、きっと新たな発見があるはずです。その発見こそが、大学での学びにつながる重要な糸口となるでしょう。さあ、あなたの探究の物語を、自信を持って綴り始めましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。