総合型選抜の志願者増に繋がる、高校生に「この大学で探究を続けたい」と思わせる情報発信

総合型選抜の志願者数が伸び悩んでいる─多くの大学が抱えるこの課題の原因は、入試制度の問題だけではありません。探究学習に真剣に取り組んできた高校生たちが、大学のウェブサイトやパンフレットを見ても「ここで自分の探究を深められる」というイメージを持てないことが、大きな要因となっています。

高校で培った探究心を大学でさらに発展させたい─そう願う生徒たちに、あなたの大学はどのようなメッセージを発信していますか?「充実した設備」「著名な教授陣」といった一般的なアピールでは、探究学習世代の心を動かすことはできません。本記事では、高校生の探究活動と大学での学びを seamlessly につなぐ情報発信の具体的な方法と、実際に志願者増を実現した大学の事例を詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ従来の大学広報では探究学習世代に響かないのか

まず、現在の大学広報が抱える構造的な問題を整理してみましょう。

1. 「教える」から「共に探究する」への転換不足

多くの大学の情報発信は、依然として「大学が学生に知識を教える」という一方向的な関係性を前提としています。しかし、探究学習を経験した高校生は、自ら問いを立て、主体的に学ぶ姿勢を身につけています。彼らが求めているのは、「教えてもらう場」ではなく「共に探究できる環境」なのです。

従来型の表現例:

「本学では、優秀な教授陣が最先端の知識を分かりやすく教えます」

探究学習世代に響く表現:

「学生と教員が対等な立場で議論し、新しい知を共創する環境があります」

2. 学問分野の説明に終始している

学部・学科の説明が、扱う学問領域の解説に終始し、そこでどのような「問い」に取り組めるかが見えてこない大学が多くあります。探究学習に取り組んできた生徒は、「何を学ぶか」より「どんな問いを探究できるか」に関心があります。

改善前:

「経済学部では、ミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学などを体系的に学びます」

改善後:

「なぜ格差は拡大し続けるのか?AIは雇用をどう変えるのか?経済学部では、現代社会の切実な問いに、データと理論を武器に挑みます」

3. プロセスより成果を強調しすぎている

研究成果や就職実績ばかりを前面に出し、そこに至るプロセスの面白さが伝わらない情報発信も問題です。探究学習を通じて「結果よりプロセスが大切」ということを学んだ生徒たちには、違和感を与えてしまいます。

4. 高校生の探究活動との接続が見えない

最も致命的なのは、高校での探究活動と大学での学びがどうつながるのかが不明確な点です。「高校でやってきたことが無駄にならない」「さらに発展させられる」という継続性と発展性を示せていません。

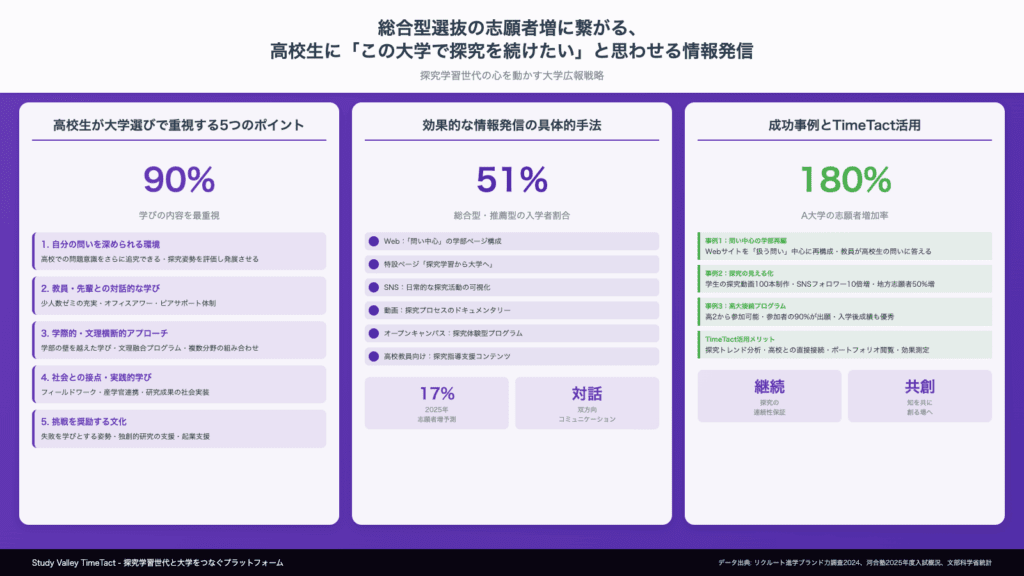

探究学習世代が大学選びで重視する5つのポイント

では、探究学習に取り組んできた高校生は、大学選びで何を重視しているのでしょうか。全国の高校生へのアンケートと、実際の出願行動の分析から、5つの重要なポイントが見えてきました。

1. 自分の問いを深められる環境があるか

高校の探究活動で芽生えた問題意識を、さらに深く追究できる環境を求めています。

高校生の声:

- 「高校で地域の高齢化問題を研究したので、大学では政策面からアプローチしたい」

- 「環境問題に取り組んできたが、技術的な解決策を本格的に研究したい」

- 「ジェンダー問題への関心を、学術的な理論と結びつけて深めたい」

重要なのは、具体的な研究テーマの継続性だけでなく、問いを立てる姿勢や探究のアプローチを評価し、発展させてくれる環境があることです。

2. 教員や先輩との対話的な学びが可能か

一方的な講義ではなく、教員や先輩と対話しながら学べる環境を重視します。

評価されるポイント:

- 少人数ゼミの充実度と1年次からの参加可能性

- 教員のオフィスアワーの充実と相談のしやすさ

- 学生の研究を教員がどうサポートしているか

- 先輩が後輩の学びを支援する仕組み(ピアサポート)

3. 学際的・文理横断的なアプローチが可能か

探究学習では、一つの課題を多角的に分析することを学んでいます。そのため、学部・学科の壁を越えた学びができる環境を求めています。

魅力を感じる仕組み:

- 他学部の授業を自由に履修できる制度

- 文理融合型のプログラムやコース

- 複数の専門分野を組み合わせた研究が可能

- 学際的なプロジェクトへの参加機会

4. 社会との接点があり、実践的な学びができるか

探究活動で地域や社会の課題に取り組んできた経験から、象牙の塔的な大学ではなく、社会に開かれた実践的な学びを求めています。

重視される要素:

- フィールドワークの機会の豊富さ

- 企業・自治体・NPOとの連携プロジェクト

- 研究成果の社会実装への取り組み

- インターンシップと学術研究の連携

5. 失敗を恐れず挑戦できる文化があるか

探究活動を通じて「失敗も学びの一部」ということを体験してきた生徒たちは、チャレンジを奨励する文化のある大学を選びます。

アピールすべき点:

- 学生の自主的な研究やプロジェクトへの支援制度

- 失敗を共有し学び合う文化(失敗学会など)

- 既存の枠にとらわれない独創的な研究の奨励

- 起業やソーシャルビジネスへの挑戦支援

「探究を続けたい」と思わせる情報発信の具体的手法

では、これらのポイントを踏まえて、どのような情報発信をすれば良いのでしょうか。具体的な手法を、媒体別に解説します。

1. ウェブサイトでの発信

A. トップページの設計

まず目に入るトップページで、「探究の場」としての大学をアピールします。

効果的な要素:

- 「あなたの問いは何ですか?」といった問いかけから始まる

- 学生の探究活動の様子を動画で紹介

- 「高校での探究を、大学でこう発展させた先輩たち」の特集

- 今週の「問い」:教員や学生が取り組んでいる問いを紹介

B. 学部・学科ページの構成

従来の「カリキュラム中心」から「問い中心」の構成に変更します。

推奨構成:

- この学部で探究できる「問い」の例(具体的に10個以上)

- これらの問いに取り組む教員と学生の紹介

- 問いを深めるための方法論とリソース

- 高校の探究テーマとの接続例

- 卒業後も問い続ける先輩たちの活躍

C. 特設ページ「探究学習から大学へ」

高校生の探究活動を念頭に置いた特設ページを作成します。

コンテンツ例:

- 探究テーマ別の進学先案内(「環境問題を探究してきた人へ」など)

- 高校での探究を大学で発展させた学生インタビュー

- 探究活動の経験を活かせる入試制度の詳細解説

- 大学での探究支援体制の紹介

2. SNSでの発信戦略

A. 日常的な探究活動の可視化

InstagramやTwitterで、学生や教員の日常的な探究活動を発信します。

効果的な投稿:

- 「今日の問い」シリーズ:学生が取り組んでいる問いを毎日紹介

- 研究の過程を見せる:失敗や試行錯誤も含めてリアルに

- ゼミでのディスカッション風景(学生の表情が見える)

- フィールドワークの様子をライブ配信

B. 高校生との双方向コミュニケーション

一方的な発信ではなく、高校生との対話を重視します。

施策例:

- 「#私の探究テーマ」で高校生の投稿を募集し、教員がコメント

- 月1回の「探究相談会」をInstagramライブで実施

- 高校生の質問に学生が答える Q&A セッション

- 探究活動のアドバイスを定期的に発信

3. 動画コンテンツの活用

A. 「探究の現場」ドキュメンタリー

学生の探究活動を長期密着取材し、リアルなプロセスを見せます。

構成例:

- 問いの設定から始まり、調査、分析、考察、発表まで

- うまくいかない場面、悩む場面も含める

- 教員や仲間とのディスカッションシーン

- 最終的な発見や成長の瞬間

B. 教員による「問いの立て方」講座

高校生が今すぐ活用できる、探究スキルを伝授する動画シリーズ。

テーマ例:

- 「良い問い」と「浅い問い」の違い

- 問いを深める5つのテクニック

- 文献調査の効率的な方法

- データ分析の基礎

4. オープンキャンパスの革新

A. 「探究体験型」プログラム

従来の施設見学中心から、実際に探究を体験できるプログラムへ。

プログラム例:

- 教員と一緒に「問い」を立てるワークショップ

- 現役学生の研究に参加する体験授業

- 高校での探究テーマを大学でどう発展させるか個別相談

- 研究室で実際の実験やフィールドワークを体験

B. 高校生による探究発表の場

オープンキャンパスで高校生が自分の探究を発表し、大学教員からフィードバックを受ける機会を設けます。

効果:

- 高校生:大学レベルの助言を得られる

- 大学:意欲的な生徒との早期接触

- 相互理解:探究への本気度が伝わる

5. 高校教員向けの情報発信

A. 探究指導支援コンテンツ

高校の先生方が探究指導で活用できるリソースを提供します。

提供内容:

- 大学レベルの探究事例集(高校でも参考にできる)

- 探究指導のための教員研修プログラム

- 大学教員による出張授業・講演の案内

- 高大連携プログラムの提案

B. 探究評価の観点共有

大学が探究活動をどう評価するかを、具体的に高校教員と共有します。

共有内容:

- 評価ルーブリックの公開

- 過去の合格者の探究活動例

- 探究活動で身につけてほしい力

- 大学での発展可能性の見方

成功事例:志願者増を実現した大学の取り組み

実際に探究学習世代向けの情報発信で成果を上げた大学の事例を見てみましょう。

事例1:A大学「問いを中心とした学部再編」

取り組み内容:

- 全学部のウェブサイトを「扱う問い」中心に再構成

- 「私の問い」を投稿できるプラットフォームを開設

- 教員が高校生の問いに答える月例オンラインセミナー

- 探究活動を重視した新入試制度の導入

成果:

- 総合型選抜の志願者が前年比180%に増加

- 出願書類の質が大幅に向上(探究活動の記述が充実)

- 入学後の学生の主体性・積極性が向上

- 高校教員からの評価が上昇

事例2:B大学「探究の見える化プロジェクト」

取り組み内容:

- 学生の探究プロセスを追った動画を100本制作

- InstagramとYouTubeで毎日配信

- 高校生参加型の探究コンテストを開催

- 優秀者は大学の研究プロジェクトに参加可能

成果:

- SNSフォロワーが1年で10倍に増加(特に高校生)

- 地方からの志願者が50%増加

- オープンキャンパス参加者の満足度95%

- 高校との連携依頼が急増

事例3:C大学「高大接続探究プログラム」

取り組み内容:

- 高校2年生から参加できる探究メンタリング制度

- 大学院生が高校生の探究活動をオンラインサポート

- 優秀な探究は学会発表の機会を提供

- 継続参加者への特別選抜制度

成果:

- プログラム参加者の90%が出願

- 入学後の成績が一般入試組を上回る

- 参加高校が15校から50校に拡大

- 地域での大学ブランド力が向上

情報発信を成功させる組織体制と評価指標

効果的な情報発信を継続的に行うためには、適切な組織体制と評価の仕組みが必要です。

1. 推奨される組織体制

探究広報チームの設置:

- 入試広報部門:全体統括、高校との窓口

- 教務部門:カリキュラムとの連携

- 学生支援部門:在学生の巻き込み

- 情報システム部門:ウェブ・SNS運営

- 各学部代表教員:コンテンツ提供

学生広報スタッフの活用:

- 自身の探究経験を語れる学生を選抜

- SNS発信、動画出演、高校生対応を担当

- 単位認定や謝金など適切な評価

2. 効果測定のKPI設定

定量指標:

- 総合型選抜の志願者数・倍率

- 出願書類における探究活動の記述量・質

- ウェブサイトの該当ページPV数

- SNSのエンゲージメント率

- オープンキャンパス参加者数と満足度

- 高校からの連携依頼数

定性指標:

- 高校生・高校教員からのフィードバック

- 入学者の探究に対する意欲・姿勢

- メディアでの取り上げられ方

- 学内の雰囲気・文化の変化

3. PDCAサイクルの確立

月次レビュー:

- SNS分析、ウェブ解析の共有

- 高校生からの反応・質問の分析

- コンテンツ改善のアイデア出し

学期ごとの振り返り:

- KPI達成状況の確認

- 成功事例・失敗事例の共有

- 次期の戦略立案

Study Valley TimeTactで探究広報を加速させる

探究学習世代に響く情報発信を行うには、彼らの探究活動の実態を深く理解し、適切なメッセージを届ける必要があります。しかし、全国の高校の探究活動を個別に把握することは困難です。

Study Valley TimeTactは、大学の探究広報を強力にサポートするプラットフォームです。

TimeTactが提供する価値:

1. 高校生の探究トレンド分析

全国の高校で行われている探究テーマや手法をデータベース化。どんな問いに高校生が関心を持っているか、リアルタイムで把握できます。この情報を基に、的確な情報発信が可能になります。

2. 高校との直接的な接続

プラットフォーム上で高校の探究活動を支援することで、自然な形で高校生との接点を構築。大学の専門性を活かした指導を通じて、「この大学で学びたい」という気持ちを醸成します。

3. 探究ポートフォリオの閲覧

生徒の許可のもと、探究活動の詳細なプロセスを確認可能。表面的な成果だけでなく、思考の深さや成長の軌跡を理解した上で、適切なアプローチができます。

4. 効果的なコンテンツ制作支援

高校生に人気のコンテンツ形式や、効果的な発信タイミングなどのノウハウを提供。また、優れた他大学の事例も参考にできます。

5. 成果の可視化とレポーティング

情報発信の効果を詳細に分析し、レポート化。投資対効果を明確にし、次の施策立案をサポートします。

まとめ:探究の連続性を約束する大学へ

高校での探究学習は、生徒たちに「問い続ける力」「主体的に学ぶ姿勢」「失敗を恐れない挑戦心」を育んでいます。彼らが大学に求めているのは、これらの力をさらに伸ばし、より深い探究へと導いてくれる環境です。

「この大学で探究を続けたい」─そう思わせる情報発信の本質は、大学が「知識を与える場」から「共に探究する場」へと進化していることを、具体的に、魅力的に伝えることにあります。それは単なる広報戦略ではなく、大学教育そのものの変革を伴うものでもあります。

探究学習世代の到来は、大学にとって大きなチャンスです。彼らの探究心に応え、さらなる成長を支援できる大学こそが、これからの時代に選ばれる大学となるでしょう。今こそ、情報発信を通じて、あなたの大学の「探究する力」を示す時です。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。