「連携協定」を結ぶだけでは意味がない。実のある高大連携プログラムを企画・運営するコツ

全国で高大連携協定の締結が相次いでいますが、協定書を交わした後、実質的な活動が行われていないケースが少なくありません。形式的な連携では、高校生の学びにも大学の志願者確保にも繋がらず、双方にとって時間とリソースの無駄遣いになってしまいます。本記事では、単なる協定締結に留まらない、本当に意味のある高大連携プログラムを企画・運営するための実践的なノウハウを、成功事例とともに詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

高大連携が形骸化してしまう根本的な原因

多くの大学が高大連携に取り組んでいるにも関わらず、期待された成果が得られないケースが後を絶ちません。その背景には、構造的な問題が潜んでいます。

連携協定締結が目的化している現状

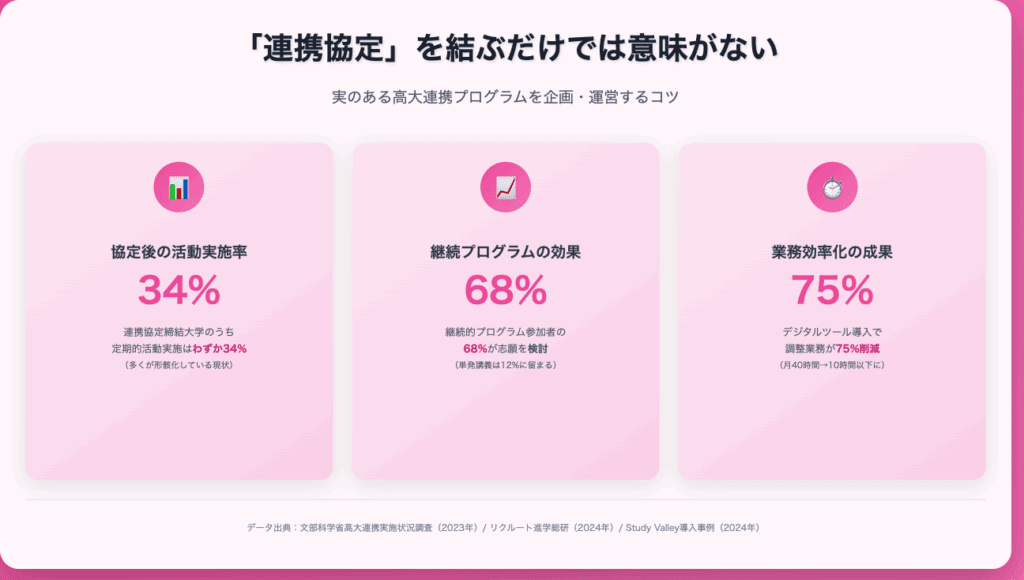

文部科学省の2023年度高大連携実施状況調査によると、全国の大学の約87%が何らかの形で高校との連携協定を結んでいます。しかし、その中で「定期的に活動を実施している」と回答した大学は、わずか34%に留まります。

- プレスリリース重視の姿勢:協定締結の発表自体が目的化し、その後の実施計画が不明確

- 担当者の不在:協定締結後、実際の運営を担う専任スタッフが配置されない

- 予算の未確保:継続的な活動に必要な予算が計上されていない

- 成果指標の欠如:何をもって成功とするかが定義されていない

高校側と大学側の期待値のズレ

高大連携が機能しない大きな要因の一つが、双方の期待値の不一致です。

- 高校側の期待:生徒の進路意識向上、探究学習の深化、大学レベルの学びの体験

- 大学側の期待:優秀な生徒の早期発掘、志願者数の増加、地域貢献の実績づくり

これらの期待が適切にすり合わされないまま活動が始まると、どちらにとっても不満足な結果に終わってしまいます。

「イベント」で終わる連携の限界

多くの高大連携が、年に数回の単発イベントに終始しています。出張講義、大学見学、オープンキャンパスへの優先参加など、一見活発に見える活動も、実は生徒の成長や大学理解に繋がっていないケースが多いのです。

ある地方国立大学の追跡調査では、単発の出張講義を受けた高校生のうち、その大学に興味を持ち続けた生徒はわずか12%。一方、継続的なプログラムに参加した生徒では、68%が志願を検討したという結果が出ています。

実のある高大連携プログラムの5つの特徴

では、本当に意味のある高大連携とはどのようなものでしょうか。成功している事例に共通する特徴を分析すると、以下の5つの要素が浮かび上がります。

1. 明確な目的設定と成果指標の共有

成功する高大連携は、必ず具体的な目的と測定可能な成果指標を設定しています。

- 定量的指標:参加生徒数、継続率、志願者数、入学者数、満足度スコア

- 定性的指標:生徒の成長記録、教員からのフィードバック、探究活動の質的向上

- 長期的指標:入学後の学業成績、退学率、卒業後の進路

九州大学と福岡県立高校の連携では、「3年間で参加生徒の探究力スコアを平均30%向上させる」という明確な目標を設定。独自の評価ルーブリックを開発し、定期的に成果を測定しています。

2. 継続性と体系性のあるプログラム設計

一過性のイベントではなく、年間を通じた体系的なプログラムとして設計することが重要です。

- 導入期(4-6月):大学の学問分野の紹介、基礎的な研究手法の学習

- 展開期(7-10月):テーマ設定、調査・実験、中間発表

- 深化期(11-1月):大学教員による個別指導、研究の深化

- 総括期(2-3月):成果発表、振り返り、次年度への引き継ぎ

3. 高校の教育課程との有機的な連携

高大連携を高校の正規カリキュラムに組み込むことで、継続性と教育効果が格段に向上します。

東北大学では、連携高校の「総合的な探究の時間」の年間計画に合わせて、大学教員による指導スケジュールを調整。高校の探究活動が、そのまま大学での研究活動に繋がるよう、シームレスな接続を実現しています。

4. 双方向性のある学びの場づくり

大学が一方的に教えるのではなく、高校生と大学生が共に学ぶ場を作ることが、真の連携には不可欠です。

- 大学生メンターの配置:高校生の探究活動を大学生がサポート

- 合同研究プロジェクト:高校生と大学生が協働で取り組む課題設定

- 相互発表会:高校生の探究成果を大学生が評価し、フィードバック

5. 適切なリソース配分と運営体制

持続可能な高大連携には、人的・財政的リソースの確保が不可欠です。

- 専任コーディネーターの配置:高校と大学の橋渡し役として活動

- 予算の明確化:交通費、教材費、講師謝金などを事前に計上

- 負担の分散:特定の教員に負担が集中しない仕組みづくり

- インセンティブ設計:参加教員の業績評価への反映

成功する高大連携プログラムの企画・運営ステップ

実際に高大連携プログラムを立ち上げ、成功に導くための具体的なステップを解説します。

ステップ1:ニーズ調査と目的の明確化(準備期:3-6ヶ月前)

プログラム設計の第一歩は、徹底的なニーズ調査です。

- 高校側へのヒアリング

- 探究学習の課題と支援ニーズ

- 生徒の興味関心分野

- 年間スケジュールと活用可能な時間

- 期待する成果と評価方法

- 大学内での調整

- 参加可能な学部・学科の選定

- 協力教員の募集と意識統一

- 予算規模と財源の確保

- 期待する効果の明確化

ステップ2:プログラム設計と体制構築(2-3ヶ月前)

ニーズ調査を基に、具体的なプログラム内容を設計します。

- カリキュラム設計:年間スケジュール、各回の学習目標、評価方法

- 教材開発:高校生向けにカスタマイズした教材・ワークシート

- 運営マニュアル作成:役割分担、連絡体制、緊急時対応

- 評価ツール開発:ルーブリック、アンケート、ポートフォリオ様式

慶應義塾大学の事例では、高校教員と大学教員が共同でカリキュラムを開発。月1回の定例会議で、両者の視点を融合させた教育プログラムを作り上げています。

ステップ3:パイロット実施と改善(1年目)

初年度は小規模なパイロット実施から始めることを推奨します。

- 少人数でのトライアル:1クラス30名程度から開始

- 定期的な振り返り:月次でプログラムの改善点を協議

- 柔軟な修正:生徒の反応を見ながら内容を調整

- 成果の記録:写真、動画、成果物を蓄積

ステップ4:本格展開と横展開(2年目以降)

パイロット実施の成果を踏まえて、規模を拡大していきます。

- 参加校の拡大:成功事例を基に、他の高校へアプローチ

- プログラムの多様化:文系・理系別、テーマ別のコース設定

- 学内展開:他学部・学科への横展開

- 外部資金の獲得:実績を基に、補助金や助成金を申請

Study Valley TimeTactを活用した効率的な高大連携運営

高大連携プログラムの企画・運営には、多大な労力と調整が必要です。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、効率的で効果的な高大連携を実現するプラットフォームです。

TimeTactが解決する高大連携の運営課題

高大連携の現場で頻繁に発生する以下の課題を、TimeTactは効果的に解決します。

- スケジュール調整の煩雑さ:高校と大学の予定を自動調整し、最適な日程を提案

- コミュニケーションの断絶:専用チャットで、教員間の連絡を一元管理

- 教材・資料の共有:クラウド上で教材を共有し、版管理も自動化

- 生徒の学習管理:個別の進捗状況を可視化し、きめ細かな指導を実現

- 成果の測定・分析:多角的なデータ収集と自動分析機能

TimeTactを活用した高大連携の成功事例

関西の私立大学では、TimeTactを導入して5つの高校と同時並行で連携プログラムを運営しています。

- 導入前の課題:メールと電話での調整に月40時間以上を費やしていた

- TimeTact導入後:調整業務が月10時間以下に削減

- プログラムの質向上:削減した時間を教育内容の充実に充当

- 参加生徒の満足度:導入前72%→導入後91%に向上

データドリブンな高大連携の実現

TimeTactの最大の強みは、データに基づいた継続的改善が可能になることです。

- 学習ログの自動収集:生徒の活動履歴、提出物、評価結果を一元管理

- リアルタイムダッシュボード:プログラムの進捗と成果を即座に確認

- 予測分析機能:過去のデータから、成功パターンを抽出・提案

- レポート自動生成:月次・年次報告書を自動作成し、関係者と共有

北海道大学の事例では、TimeTactのデータ分析により、「理系志望の生徒は、実験系プログラムへの参加で志願率が2.3倍になる」という知見を獲得。この結果を基に、プログラム内容を最適化しています。

持続可能な高大連携エコシステムの構築

TimeTactは単なるツールではなく、高大連携のエコシステムを構築するプラットフォームです。

- ベストプラクティスの共有:成功事例をテンプレート化し、他大学でも活用可能

- 教員コミュニティの形成:高大連携に取り組む教員間のネットワーク構築

- 外部専門家との連携:教育コンサルタントによるプログラム設計支援

- 補助金申請サポート:実績データを活用した申請書作成支援

まとめ:形式から実質へ、高大連携の新たなステージ

「連携協定」という形式に留まらない、実のある高大連携を実現するには、明確な目的設定、継続的な取り組み、そして適切な運営体制が不可欠です。単発のイベントではなく、高校の教育課程と連動した体系的なプログラムとして設計することで、生徒の成長と大学の発展の両方に貢献できます。

成功の鍵は、高校と大学が対等なパートナーとして、共に学び合う関係を構築することです。Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、運営の効率化とプログラムの質向上を同時に実現できます。

これからの大学に求められるのは、18歳人口の減少を嘆くのではなく、高校との連携を通じて未来の学生を共に育てるという発想の転換です。真の高大連携は、教育の質を高め、地域に貢献し、大学の持続可能な発展にも繋がる戦略的な取り組みなのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。