高校生を「お客様」ではなく「パートナー」と捉える。探究学習が生む、新たな協働の形

多くの企業が高校の探究学習支援に乗り出していますが、その多くは「社会貢献活動」や「将来の人材育成」という一方向的な視点にとどまっています。しかし、真に成功している企業は、高校生を「支援すべき対象」ではなく「共に価値を創造するパートナー」として捉えています。本記事では、この新しい協働の形がもたらす可能性と、具体的な実践方法をご紹介します。

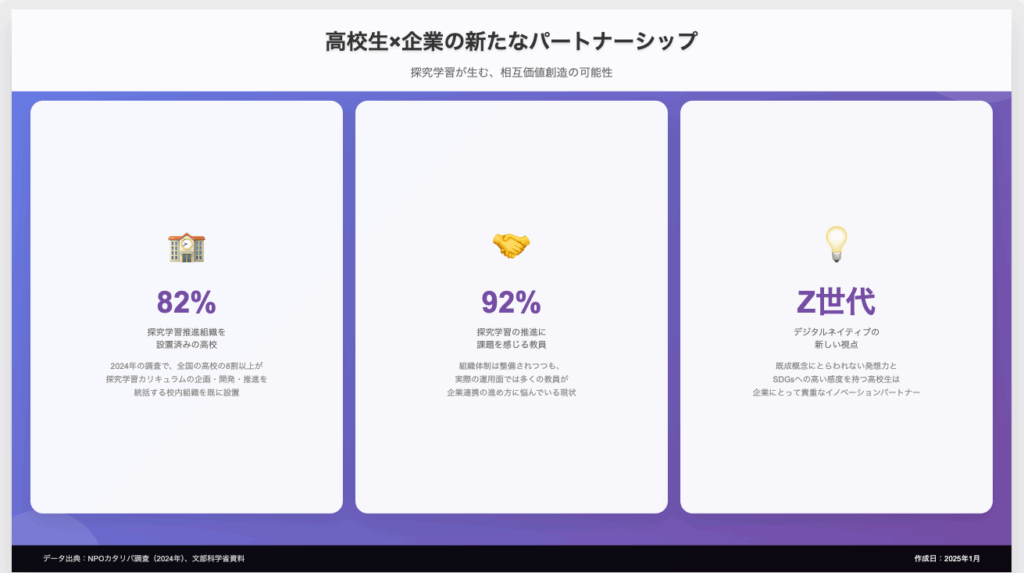

従来の産学連携は、企業が知識や技術を教育現場に「提供する」という構図が一般的でした。しかし、デジタルネイティブ世代である現在の高校生は、新鮮な視点と柔軟な発想力を持ち、企業にとっても貴重な気づきをもたらす存在となっています。探究学習を通じた真のパートナーシップは、企業と高校生の双方に大きな価値をもたらし、社会全体にイノベーションを生み出す可能性を秘めています。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

従来の「支援型」アプローチの限界

これまで多くの企業が行ってきた高校への関わり方には、構造的な限界がありました。その問題点を正確に理解することが、新しい関係性構築の第一歩となります。

一方通行の知識提供

従来のアプローチの典型例として、以下のようなパターンが挙げられます:

- 出張授業型:企業の専門家が学校を訪問し、一方的に知識を伝える形式

- 工場見学型:生徒を企業に招き、既定のコースを案内する受動的な体験

- 教材提供型:企業が作成した教材を学校に提供し、使ってもらうだけの関係

- コンテスト型:企業が設定したテーマに対して、生徒が応募する一方向的な構造

なぜ限界があるのか

これらのアプローチには、以下のような構造的な問題があります:

- 企業側の学びが少ない:提供するばかりで、高校生から得るものが限定的

- 継続性の欠如:単発のイベントで終わり、深い関係性が構築できない

- 生徒の主体性が育たない:受け身の姿勢を強化してしまう可能性

- 実社会との接続が弱い:学校の中だけで完結し、実際のビジネスとの関連が薄い

企業にとっての機会損失

このような一方通行の関係性は、企業にとっても大きな機会損失となっています:

- Z世代の本音や価値観を深く理解する機会を逃している

- 新しい視点からの事業アイデアやイノベーションの種を見過ごしている

- 将来の顧客や従業員との深い信頼関係を構築できていない

- 社員の成長機会としての価値を十分に活用できていない

「パートナーシップ型」協働の新しい価値

高校生をパートナーとして捉えることで、企業と教育現場の関係性は劇的に変化し、双方に大きな価値をもたらします。

高校生が持つ独自の強み

現代の高校生は、企業にとって貴重な「資産」となる特性を持っています:

1. デジタルネイティブとしての感性

- 新しいテクノロジーへの適応力が高く、直感的な理解力を持つ

- SNSやデジタルツールの活用方法において、大人を凌駕する創造性

- デジタル空間での新しいコミュニケーション文化の担い手

2. 既成概念にとらわれない発想力

- 業界の常識や慣習を知らないからこそ生まれる斬新なアイデア

- 「なぜ?」という素朴な疑問が、本質的な課題を浮き彫りにする

- 理想主義的な視点が、企業の原点回帰を促す

3. 社会課題への高い感度

- SDGsネイティブとして、持続可能性への意識が当たり前に備わっている

- 多様性やインクルージョンへの感覚が自然に身についている

- 未来の当事者として、長期的な視点での課題意識を持つ

パートナーシップがもたらす相互価値

企業が得られる価値

- 新規事業のアイデア源:高校生の視点から生まれる新しいビジネスシーズ

- 既存事業の改善ヒント:ユーザー目線での率直なフィードバック

- 組織の活性化:高校生との協働が社員のモチベーション向上につながる

- ブランド価値の向上:真摯な教育連携が企業イメージを高める

高校生が得られる価値

- リアルな社会経験:実際のビジネス課題に取り組む貴重な機会

- 専門知識の習得:企業の最前線で活用される知識・技術に触れる

- 自己効力感の向上:自分のアイデアが社会に影響を与える実感

- キャリア意識の醸成:働くことの意味や価値を実体験から学ぶ

成功事例に学ぶ、パートナーシップの具体的な形

実際にパートナーシップ型の協働を実現している企業の事例から、その具体的な形を探ってみましょう。

【事例1】製造業A社:高校生と共同開発した新商品

伝統的な製造業であるA社は、若年層向けの新商品開発に苦戦していました。そこで、地元高校の探究学習と連携し、商品開発プロジェクトを立ち上げました。

プロセス:

- 高校生が市場調査から参画し、同世代のニーズを分析

- 企業の技術者と高校生が月2回のワークショップで協働

- プロトタイプの制作と改良を共同で実施

- 高校生がSNSでのマーケティング戦略も提案

成果:

- 開発された商品が若年層に大ヒット、売上目標を150%達成

- 高校生のアイデアから3つの特許申請につながった

- 参加した高校生の半数以上が、将来同社への就職を希望

【事例2】IT企業B社:高校生による業務改善提案

B社は、自社の業務プロセスに高校生の視点を取り入れることで、思わぬ改善を実現しました。

プロセス:

- 高校生が1日社員として各部署の業務を体験

- 「なぜこの作業が必要なのか」という素朴な疑問を収集

- 高校生チームが業務改善提案書を作成

- 経営陣への提案プレゼンテーションを実施

成果:

- 提案の70%が実際の業務改善に採用された

- 特に、社内コミュニケーションツールの改善で効率が30%向上

- 社員の意識改革につながり、改善提案文化が定着

【事例3】小売業C社:高校生マーケターとの協働

C社は、高校生を「ジュニアマーケター」として正式に任命し、継続的な協働関係を構築しています。

プロセス:

- 年間を通じた「高校生マーケティング研究会」を設立

- 月1回の定例会議で、商品企画やプロモーション戦略を議論

- 高校生が実際の店舗でイベント企画・運営を担当

- 売上データの分析と改善提案まで一貫して関与

成果:

- 高校生企画の商品・イベントが恒例化し、地域の話題に

- 若年層の来店率が前年比40%増加

- 参加高校生の探究学習成果が全国大会で入賞

パートナーシップを成功させる5つの原則

高校生との真のパートナーシップを構築するためには、以下の原則を理解し、実践することが重要です。

1. 対等な関係性の構築

- 高校生の意見を真摯に受け止める:年齢や経験に関わらず、価値ある提案として扱う

- 決定プロセスへの参画:重要な意思決定に高校生も関与できる仕組みを作る

- 失敗を許容する文化:チャレンジを奨励し、失敗からの学びを共有する

2. 継続的な関係性の設計

- 年間計画の策定:単発ではなく、1年間を通じたプログラムとして設計

- 段階的な深化:関係性のレベルを徐々に深めていく仕組み

- 卒業後も続く関係:OB・OGネットワークの構築と活用

3. 相互学習の仕組み

- 社員の学びの機会:高校生から学ぶ姿勢を組織文化として定着

- リバースメンタリング:高校生が社員にデジタルスキルなどを教える

- 共同研修の実施:世代を超えた学び合いの場を創出

4. 成果の可視化と共有

- 具体的な成果指標:売上、改善率など定量的な成果を明確化

- プロセスの記録:協働の過程を詳細に記録し、学びを抽出

- 外部への発信:成果を積極的に公開し、社会的インパクトを創出

5. 組織的なサポート体制

- 経営層のコミットメント:トップが価値を理解し、積極的に関与

- 専任チームの設置:継続的な運営を担う体制の整備

- 予算の確保:短期的な収益ではなく、投資として位置づけ

Study Valley TimeTactで実現する、持続可能なパートナーシップ

高校生とのパートナーシップを効果的に構築・運営するためには、適切なプラットフォームが不可欠です。Study Valley TimeTactは、この新しい協働の形を支援する強力なツールとなります。

プロジェクト管理機能

企業と高校生が共同で取り組むプロジェクトを、一つのプラットフォーム上で管理できます。進捗状況の可視化、タスクの割り当て、成果物の共有など、協働に必要な機能を網羅しています。

コミュニケーション基盤

定期的なオンラインミーティング、日常的なチャット、ファイル共有など、距離を超えた密なコミュニケーションを実現。高校生と企業の担当者が、対等な立場で議論できる環境を提供します。

学習成果の蓄積

協働を通じて得られた学びや成果を、ポートフォリオとして蓄積。高校生にとっては進路選択の材料に、企業にとっては知見の資産化につながります。

評価とフィードバック

相互評価の仕組みにより、お互いの貢献を可視化。建設的なフィードバックを通じて、パートナーシップの質を継続的に向上させることができます。

まとめ

高校生を「お客様」ではなく「パートナー」として捉えることで、企業は新たな価値創造の可能性を手に入れることができます。デジタルネイティブ世代の感性、既成概念にとらわれない発想力、社会課題への高い感度を持つ高校生は、企業にとって貴重な協働相手となります。

成功の鍵は、対等な関係性の構築、継続的な関係設計、相互学習の仕組み、成果の可視化、そして組織的なサポート体制にあります。単なる社会貢献ではなく、企業の成長戦略の一環として高校生とのパートナーシップを位置づけることで、真の価値創造が実現します。

Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、このような新しい協働の形を効率的かつ効果的に実現できます。未来を担う高校生と共に、新しい価値を創造する。そんな挑戦が、企業の持続的成長と社会全体のイノベーションにつながっていくのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。