文系・理系を問わずアプローチ。「STEAM教育」を切り口にした新しい高大連携の形

高大連携を進める上で、多くの大学が「うちは文系大学だから理系の高校生にはアプローチしにくい」「工学部しかないので文系志向の生徒との接点が作れない」という悩みを抱えています。しかし、STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)の視点を取り入れることで、文理の枠を超えた新しい高大連携の可能性が広がります。本記事では、STEAM教育を活用した効果的なアプローチ方法をご紹介します。

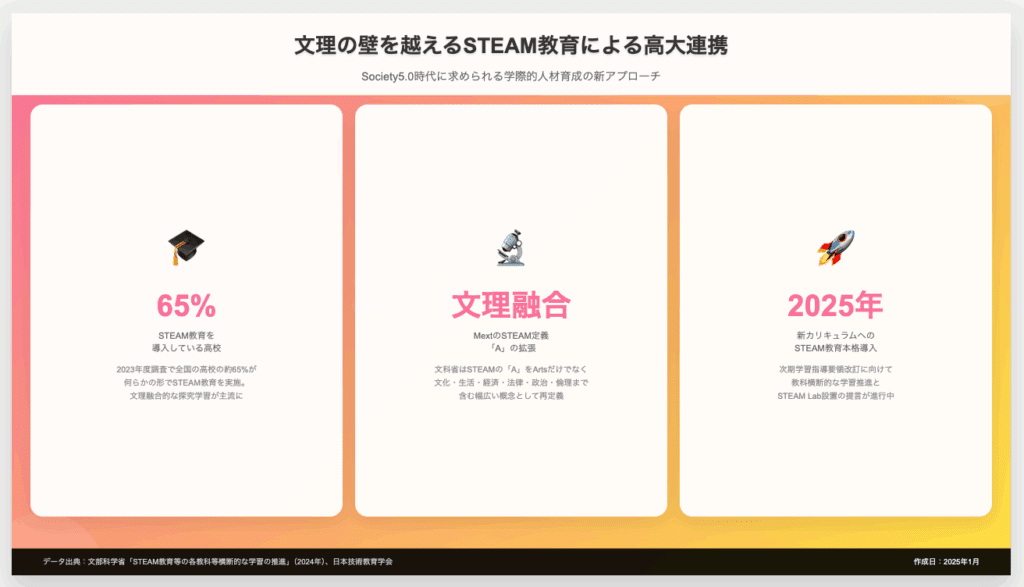

Society5.0時代において、文系・理系という従来の区分けは意味を失いつつあります。AIやデータサイエンスは文系分野でも必須となり、理系分野でもデザイン思考や人文科学的視点が求められています。高校の探究学習も文理融合的なテーマが主流となる中、大学もまた、学部の枠を超えたSTEAM的アプローチで高校生との接点を創出することが求められています。

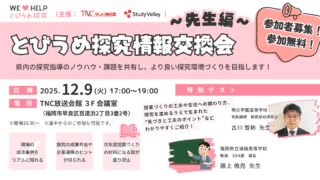

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、STEAM教育が高大連携の鍵となるのか

STEAM教育は単なる教育トレンドではなく、これからの社会で必要とされる力を育む本質的なアプローチです。高大連携においても、その重要性は増しています。

高校現場でのSTEAM教育の広がり

文部科学省の調査によると、2023年度時点で全国の高校の約65%が何らかの形でSTEAM教育を取り入れています:

- 探究学習での文理融合テーマ:環境問題、まちづくり、医療福祉など、文理の知識を統合して取り組むテーマが主流

- 教科横断的な学習:数学と美術、理科と社会など、複数教科を組み合わせた授業の増加

- プログラミング教育の必修化:文系・理系を問わず、全生徒がデジタルスキルを学ぶ時代

- アート思考の導入:創造性や感性を重視し、理系科目にも芸術的視点を取り入れる動き

大学にとってのメリット

STEAM教育を切り口にすることで、大学は以下のようなメリットを得られます:

1. 志願者層の拡大

- 文系学部でも理系志向の生徒にアプローチ可能

- 理系学部でも芸術やデザインに興味のある生徒を惹きつけられる

- 文理選択に迷っている生徒への訴求力向上

2. 大学の特色の明確化

- 学際的な教育プログラムの魅力を具体的に示せる

- 社会課題解決型の研究をわかりやすく伝えられる

- イノベーション創出力をアピールできる

3. 入学後の教育効果

- STEAM的思考を持つ学生は、専門分野でも柔軟な発想ができる

- 学部を超えた協働プロジェクトへの参加意欲が高い

- 社会実装を意識した研究姿勢を持つ

文系大学がSTEAMで理系生徒にアプローチする方法

文系大学でも、STEAM教育の視点を取り入れることで、理系志向の生徒との接点を創出できます。具体的な方法を見ていきましょう。

【経済・経営系】データサイエンスとビジネスの融合

アプローチ例:「ビッグデータで読み解く経済現象」

- プログラム内容:

- Pythonを使った経済データの分析体験

- AIによる市場予測モデルの構築

- 数理モデルを使った経営戦略シミュレーション

- 対象生徒:数学や情報に興味のある理系生徒

- 期待効果:経済学や経営学にも高度な数理的思考が必要であることを実感してもらえる

実施のポイント

- 実際のビジネスデータを使った分析体験を提供

- プログラミングスキルが活かせることを強調

- 金融工学やマーケティングサイエンスなど、理系的アプローチの重要性を伝える

【文学・語学系】自然言語処理とデジタル人文学

アプローチ例:「AIと読む古典文学」

- プログラム内容:

- テキストマイニングによる文学作品の分析

- 機械翻訳の仕組みと言語学の関係

- デジタルアーカイブの構築体験

- 対象生徒:プログラミングや情報処理に興味のある生徒

- 期待効果:人文学研究にもテクノロジーが不可欠であることを理解してもらえる

【社会学系】社会シミュレーションとデザイン思考

アプローチ例:「未来都市をデザインする」

- プログラム内容:

- 都市計画シミュレーションソフトの活用

- 環境工学の視点を取り入れたまちづくり

- 3Dモデリングによる空間デザイン

- 対象生徒:建築や環境に興味のある理系生徒

- 期待効果:社会学的視点と工学的アプローチの融合を体験してもらえる

理系大学がSTEAMで文系生徒にアプローチする方法

理系大学も、アートやデザイン、社会科学的視点を取り入れることで、文系生徒への訴求力を高められます。

【工学系】デザインエンジニアリングの魅力

アプローチ例:「感性を形にするプロダクトデザイン」

- プログラム内容:

- ユーザー中心設計の基本理念

- 3Dプリンターを使った造形体験

- 感性工学に基づく製品開発

- 対象生徒:美術やデザインに興味のある文系生徒

- 期待効果:工学にも創造性や芸術性が重要であることを実感してもらえる

【理学系】サイエンスコミュニケーションの実践

アプローチ例:「科学を伝えるストーリーテリング」

- プログラム内容:

- 科学現象を分かりやすく伝える技術

- インフォグラフィックスの作成

- サイエンスライティングの基礎

- 対象生徒:メディアや表現に興味のある文系生徒

- 期待効果:科学にも表現力やコミュニケーション能力が必要であることを理解してもらえる

【医学・薬学系】医療と社会の接点

アプローチ例:「医療政策を考える~文理融合のアプローチ」

- プログラム内容:

- 医療経済学の基礎

- 医療倫理のケーススタディ

- 公衆衛生と社会学の融合

- 対象生徒:社会問題に関心のある文系生徒

- 期待効果:医療分野にも社会科学的視点が不可欠であることを伝えられる

STEAM型高大連携プログラムの設計ポイント

効果的なSTEAM型高大連携プログラムを設計するには、以下のポイントを押さえることが重要です。

1. 課題解決型アプローチの採用

- 現実の社会課題を題材に:SDGsなど、文理の知識を統合して取り組む必要のあるテーマを選定

- プロジェクトベースの学習:講義形式ではなく、実際に手を動かして課題解決に取り組む

- 多角的な視点の統合:一つの課題に対して、科学・技術・工学・芸術・数学の視点から アプローチ

2. 学部横断的なプログラム構成

- 複数学部の教員が協働:文系・理系の教員がチームティーチングを実施

- 学際的な研究紹介:学部の枠を超えた共同研究の事例を紹介

- キャンパスツアーの工夫:文系施設と理系施設の両方を見学し、連携の実際を体感

3. 創造性を重視した体験設計

- アイデア創出ワークショップ:ブレインストーミングやデザイン思考の手法を活用

- プロトタイピング体験:3Dプリンターやレーザーカッターなどを使った制作活動

- 表現力の育成:プレゼンテーションや動画制作など、アウトプットを重視

4. テクノロジーの積極的活用

- 最新技術の体験:VR/AR、AI、IoTなど、文理問わず興味を持てる技術を活用

- プログラミング体験:ビジュアルプログラミングなど、初心者でも楽しめる内容

- データ分析の実践:身近なデータを使った分析体験

成功事例:STEAM教育で文理の壁を越えた大学

実際にSTEAM教育を活用して成功している大学の事例を見てみましょう。

【事例1】A大学(総合大学):「未来創造STEAM Lab」

A大学は、全学部が参加する「未来創造STEAM Lab」を設立し、高校生向けプログラムを展開しています。

プログラムの特徴:

- 月1回の定期開催で、毎回異なるテーマを設定

- 文系・理系の教員がペアで指導

- 高校生は興味に応じて自由に参加可能

実施例:「AIで読み解く源氏物語」

- 文学部教員が源氏物語の文学的価値を解説

- 情報工学部教員がテキストマイニングの手法を指導

- 高校生がプログラミングで物語の構造を分析

成果:

- 参加者の40%が文理選択を変更または再考

- 志願者数が全学部で平均15%増加

- 入学後の学部間交流プログラムへの参加率が向上

【事例2】B工科大学:「アート&テクノロジー・ワークショップ」

工学系単科大学のB大学は、アートの視点を取り入れたプログラムで文系生徒へのアプローチに成功しています。

プログラムの特徴:

- 地域のアーティストと工学教員のコラボレーション

- メディアアートやインタラクティブアートの制作

- 技術と表現の融合を体験

成果:

- 女子生徒の参加率が60%以上

- 美術系高校からの志願者が新規開拓

- 入学後の起業やスタートアップ参加率が向上

Study Valley TimeTactで実現する、STEAM型高大連携の深化

STEAM教育を軸とした高大連携を効果的に運営するには、適切なプラットフォームの活用が欠かせません。Study Valley TimeTactは、文理融合的なプログラムの設計・運営を強力にサポートします。

学際的プロジェクトの管理

複数学部が関わるSTEAMプロジェクトでも、TimeTact上で一元的に管理できます。文系・理系の教員が協働しやすい環境を提供し、高校生の学習プロセスを可視化します。

多様な成果物の蓄積

プログラミングコード、デザイン作品、レポート、プレゼンテーション資料など、STEAM教育で生まれる多様な成果物を統合的に管理。生徒の多面的な能力を評価できます。

分野横断的な評価システム

科学的思考力、技術活用力、芸術的表現力など、STEAM教育で育まれる多様な能力を総合的に評価。文理の枠を超えた新しい評価基準の構築を支援します。

継続的な学習支援

高大連携プログラム参加後も、大学入学まで継続的にフォロー。STEAM的な学びを深める教材やプロジェクトを提供し、入学後の学習にスムーズに接続します。

まとめ

STEAM教育を切り口にすることで、文系大学も理系大学も、従来の枠を超えた高大連携が可能になります。重要なのは、自大学の専門性を活かしながら、他分野との接点を創造的に見出すことです。

Society5.0時代に求められるのは、文理の垣根を越えて課題解決できる人材です。大学がSTEAM的アプローチで高校生と関わることは、単なる学生募集戦略を超えて、次世代の人材育成という社会的使命にもつながります。

Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、STEAM型高大連携をより効果的に展開できます。文系・理系という従来の区分けにとらわれず、創造性と論理性、感性と技術を融合させた新しい学びの形を、高校生と共に創っていく。そんな挑戦が、大学の未来を拓く鍵となるでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。