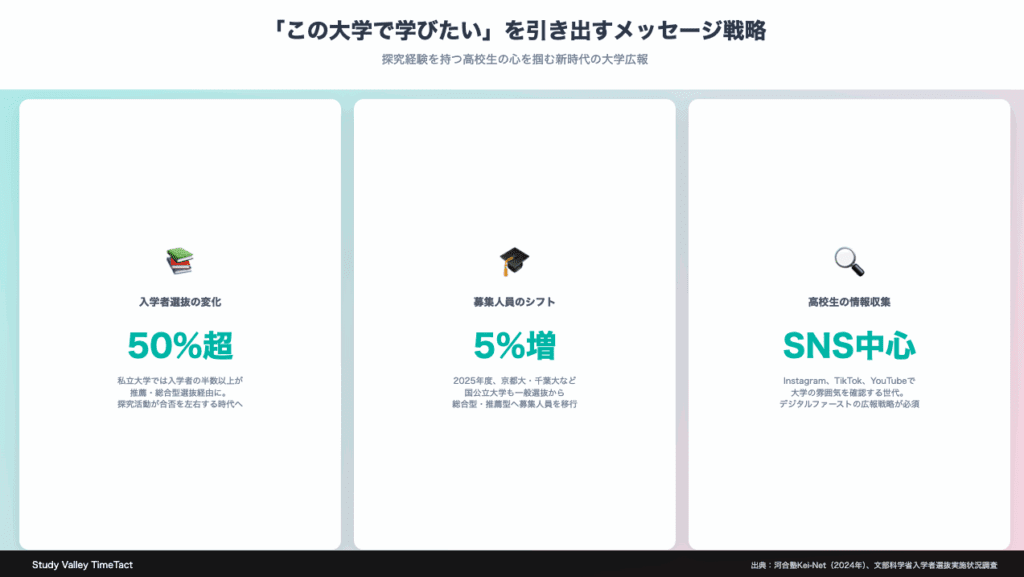

「この大学で学びたい」を引き出す。探究の経験と入学後の学びを繋げるメッセージ戦略

探究学習を通じて自分の興味・関心を深めてきた高校生たち。彼らが求めているのは、その探究を「さらに深められる大学」です。しかし、多くの大学のメッセージは、高校での探究経験と大学での学びの接続性を十分に示せていません。高校生の心に響き、「この大学で学びたい」という強い志望動機を引き出すメッセージ戦略を解説します。

総合型選抜の拡大により、高校生は探究活動の成果を武器に大学受験に臨んでいます。一方で、大学側は従来型の学部・学科紹介にとどまり、探究経験を持つ高校生の期待に応えきれていないケースが多く見られます。本記事では、高校生の探究経験を理解し、それを大学での学びにつなげるストーリーを効果的に伝える方法を、具体的な事例とともにご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究経験を持つ高校生が、大学に求めているもの

探究学習を経験した高校生は、従来の受験生とは異なる視点で大学を選んでいます。彼らが本当に知りたいことを理解することが、効果的なメッセージ戦略の第一歩です。

1. 探究テーマを深化させる環境

高校で取り組んだ探究テーマを、さらに専門的に研究できる環境を求めています。

- 関連する研究室の存在:自分のテーマに近い研究をしている教員がいるか

- 学際的なアプローチの可能性:複数の学問分野を横断できるか

- 研究設備・リソース:高度な研究を支える環境があるか

- 学部生の研究参加機会:早期から研究に関われるか

2. 「問い」を立て続ける文化

探究学習で身につけた「問いを立てる力」を、さらに伸ばせる教育環境を期待しています。

- ディスカッション中心の授業:一方通行でない双方向の学び

- 批判的思考の奨励:既存の理論や常識を疑う姿勢

- 失敗を恐れない風土:試行錯誤を評価する文化

- 教員との距離の近さ:気軽に質問・相談できる関係性

3. 社会との接続性

探究活動で社会課題に触れた経験から、大学での学びが社会にどうつながるかを重視します。

- 実社会での応用例:学問が現実の課題解決にどう活きるか

- 産学連携プロジェクト:企業や地域との協働機会

- 社会実装の可能性:研究成果を社会に還元する道筋

- グローバルな視野:世界規模の課題への取り組み

4. 成長の可視化とサポート

探究活動で自己の成長を実感した経験から、大学でも成長を実感できる仕組みを求めています。

- ポートフォリオの継続:高校からの学びの蓄積を活かせるか

- メンター制度:個別の成長をサポートする体制

- 振り返りの機会:定期的な自己評価とフィードバック

- 成長の記録:学びの軌跡を残せるシステム

従来の大学広報が陥りがちな5つの落とし穴

多くの大学が、探究経験を持つ高校生に響かないメッセージを発信してしまっています。よくある失敗パターンを知り、改善することが重要です。

1. 学部・学科の説明に終始する

「○○学部では△△を学びます」という表面的な説明では、探究心旺盛な高校生の心を掴めません。

- 問題点:What(何を)ばかりでWhy(なぜ)やHow(どのように)が不足

- 改善策:学問の本質的な問いと、それに挑む面白さを伝える

2. 抽象的な理念の羅列

「グローバル人材」「イノベーション創出」など、抽象的な言葉の羅列は響きません。

- 問題点:具体性がなく、イメージが湧かない

- 改善策:具体的な事例やストーリーで理念を体現する

3. 研究成果の一方的なアピール

教員の研究業績を並べるだけでは、高校生との接点が見えません。

- 問題点:高校生の関心事との乖離

- 改善策:研究が高校生の探究テーマとどうつながるかを示す

4. 入試情報中心の発信

入試の仕組みや日程ばかりでは、大学で学ぶ魅力が伝わりません。

- 問題点:手段(入試)が目的化している

- 改善策:入学後の学びのビジョンを中心に据える

5. 高校の探究学習への理解不足

探究学習の実態を理解せず、従来型の受験生像を前提としたメッセージになっています。

- 問題点:高校生の現在の学びとの断絶

- 改善策:高校の探究学習を理解し、それを前提とした発信

心に響くメッセージ戦略の構築方法

探究経験を持つ高校生に「この大学で学びたい」と思わせるには、戦略的なメッセージ設計が必要です。効果的なアプローチを段階的に解説します。

Step 1:高校生の探究テーマの分析

まず、高校生がどのような探究テーマに取り組んでいるかを把握します。

- トレンド分析

- 高校の探究発表会への参加・見学

- 総合型選抜の出願書類の傾向分析

- 高校教員へのヒアリング

- テーマの分類

- SDGs関連(環境、貧困、教育など)

- 地域課題(地方創生、高齢化など)

- テクノロジー(AI、ロボティクスなど)

- 社会システム(政治、経済、法律など)

Step 2:大学の強みと探究テーマの接続

自学の研究・教育資源を、高校生の探究テーマと結びつけます。

- 研究室マッピング

- 各研究室の研究内容を高校生向けに翻訳

- 探究テーマとの関連性を明確化

- 学部横断的な研究の可視化

- 教育プログラムの再構成

- 探究的な学びを継続できるカリキュラムの強調

- PBL(Project Based Learning)の実例紹介

- 学生主体の研究プロジェクトの紹介

Step 3:ストーリーテリングの設計

単なる情報提供ではなく、共感を生むストーリーを構築します。

- 在学生の成長ストーリー

- 高校時代の探究テーマ

- 大学選びの決め手

- 入学後の学びの発展

- 現在取り組んでいる研究

- 教員の探究ストーリー

- 研究者としての原点

- 現在追究している「問い」

- 学生と共に探究する姿勢

- 社会への貢献ビジョン

Step 4:マルチチャネルでの展開

高校生の情報収集行動に合わせた、多様なチャネルでの発信が必要です。

- Webサイトの改革

- 探究テーマ別の入口設計

- インタラクティブなコンテンツ

- 動画を活用した研究紹介

- SNSの戦略的活用

- Instagram:研究の日常を可視化

- YouTube:模擬授業や研究紹介

- TikTok:1分で分かる研究の魅力

- リアルイベントの設計

- 探究テーマ別の体験授業

- 高校生との共同研究企画

- 研究室訪問プログラム

成功事例に学ぶ、効果的なメッセージ展開

実際に高校生の心を掴み、志願者増加につながった大学の成功事例を分析します。

【事例1】A大学:探究マッチングシステムの導入

A大学は、高校生の探究テーマと研究室をマッチングするシステムを開発しました。

- 施策内容:

- Webサイトで探究テーマを入力

- 関連する研究室や教員を自動表示

- 研究内容を高校生向けに解説

- 教員への直接質問機能

- 効果:

- サイト滞在時間が3倍に増加

- 資料請求数が前年比150%

- 総合型選抜の志願者が40%増加

【事例2】B大学:「探究の続き」キャンペーン

B大学は、高校の探究を大学で続けるイメージを具体的に示すキャンペーンを展開しました。

- 展開内容:

- 在学生の「探究ビフォーアフター」動画

- 高校時代と現在の研究の比較

- 成長を支えた大学の環境紹介

- 卒業後のキャリアパスまで提示

- 成果:

- 動画再生数100万回突破

- オープンキャンパス参加者が倍増

- 入学後の満足度も向上

【事例3】C大学:高校生研究員制度

C大学は、高校生を「研究員」として受け入れる制度を創設しました。

- 制度設計:

- 高校2年生から参加可能

- 月1回の研究室訪問

- 大学院生によるメンタリング

- 学会発表の機会提供

- 効果:

- 参加者の80%が同大学に進学

- 入学後の学業成績も優秀

- 研究室の活性化にも貢献

メッセージ戦略を支える組織づくり

効果的なメッセージ戦略を実現するには、大学全体での取り組みが必要です。組織的な対応のポイントを解説します。

1. 部門横断的な推進体制

- 入試広報部門と教学部門の連携

- 教員の積極的な参画

- 研究内容の広報素材化

- 共同でのコンテンツ開発

- 学生の巻き込み

- 学生広報スタッフの育成

- SNS発信の主体として

- 高校生との接点役

2. 高校現場との継続的な対話

- 探究担当教員との情報交換

- 高校訪問での探究学習理解

- 共同プログラムの開発

- フィードバックの収集と反映

3. 効果測定とPDCA

- KPIの設定

- Webサイトの行動分析

- イベント参加者の追跡

- 入学者の探究経験調査

- 定期的な見直し

- 高校生のニーズ変化への対応

- 競合大学の動向分析

- 新たな施策の検討

Study Valley TimeTactで実現する、探究の接続性の可視化

高校生に「この大学で学びたい」と思わせるには、高校での探究活動と大学での学びの接続性を明確に示すことが重要です。Study Valley TimeTactは、この接続性を可視化し、効果的なメッセージ戦略を支援します。

大学にとってのメリット

- 高校生の探究データの分析

- 連携高校の探究テーマを把握

- トレンドや傾向の分析

- 自学の強みとのマッチング

- 継続的な関係構築

- 高校時代からの活動記録を蓄積

- メンタリングを通じた早期接触

- 入学後も継続利用可能

- 探究サポートを通じたPR

- 大学教員による探究支援

- 研究室とのマッチング機能

- 自然な形での魅力発信

メッセージ戦略を強化する機能

- 探究ポートフォリオの共有:高校生の成長過程を理解

- 大学研究室データベース:探究テーマとの接続を提示

- 先輩学生のロールモデル提示:探究から研究への発展事例

- オンラインメンタリング:継続的な関係性の構築

TimeTactを活用している大学では、「高校生が自分の探究テーマと大学の研究を明確に結びつけられるようになった」「志望理由が具体的になり、入学後のミスマッチが減少した」といった成果が報告されています。

まとめ:探究経験を大学での学びにつなげるストーリーを

探究学習を経験した高校生は、「自分の問い」を持って大学選びをしています。彼らが求めているのは、その問いをさらに深め、新たな問いを生み出せる環境です。大学は、この期待に応えるメッセージを戦略的に発信する必要があります。

重要なのは、高校での探究経験を理解し、それを大学での学びにつなげるストーリーを具体的に示すことです。学部・学科の説明や研究業績の羅列ではなく、「あなたの探究はここでこう発展する」というビジョンを提示することが、高校生の心を掴みます。

探究学習の必修化により、大学選びの基準は大きく変わりました。この変化を好機と捉え、高校生の探究心に火をつけるメッセージ戦略を構築することで、意欲的な学生の獲得につながるはずです。今こそ、従来の広報戦略を見直し、新しい時代の高校生に響くメッセージを発信する時です。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

はブームで終わるのか?社会で生きる力を育む本物の産学連携-320x180.jpg)