高校生の斬新なアイデアに触れる。社内では生まれないイノベーションの種の見つけ方

「最近の若者は…」という言葉で片付けていませんか?実は、高校生の自由な発想こそが、企業に新たなイノベーションをもたらす可能性を秘めています。既存の枠組みにとらわれない彼らの視点は、長年同じ業界にいる社員には見えない盲点を突き、予想もしなかった解決策を提示してくれることがあります。本記事では、高校生との協働を通じて、社内では生まれないイノベーションの種を見つけ、育てる方法について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ高校生のアイデアがイノベーションにつながるのか

多くの企業がイノベーション創出に苦戦する中、なぜ高校生のアイデアに注目すべきなのでしょうか。その理由を探ってみましょう。

業界の常識に染まっていない新鮮な視点

企業で長く働いていると、知らず知らずのうちに「業界の常識」という見えない枠にとらわれてしまいます:

- 「それは技術的に難しい」という先入観

- 「コストが合わない」という固定観念

- 「顧客はそれを求めていない」という思い込み

- 「前例がない」という保守的な姿勢

- 「競合もやっていない」という横並び意識

一方、高校生はこうした制約を知らないからこそ、「なぜできないの?」「こうすればいいじゃん」という素朴な疑問や提案ができるのです。

デジタルネイティブ世代ならではの発想

現在の高校生は、生まれた時からインターネットやスマートフォンが存在する真のデジタルネイティブ世代です:

- SNSを通じた情報収集・発信が日常

- 動画コンテンツでの学習に慣れている

- アプリやサービスの使い勝手に敏感

- オンラインとオフラインの境界が曖昧

- サブスクリプションやシェアリングが当たり前

この世代の感覚は、これからの市場を理解する上で極めて重要な示唆を与えてくれます。

社会課題への高い関心と行動力

SDGsネイティブとも呼ばれる現在の高校生は、社会課題への関心が非常に高いのが特徴です:

- 環境問題を自分ごととして捉える

- 多様性やインクルージョンへの理解

- 社会的インパクトを重視する価値観

- 利益だけでなく意義を求める姿勢

- 小さな行動から始める実践力

こうした視点は、ESG経営やサステナブルなビジネスモデルを構築する上で、貴重なヒントとなります。

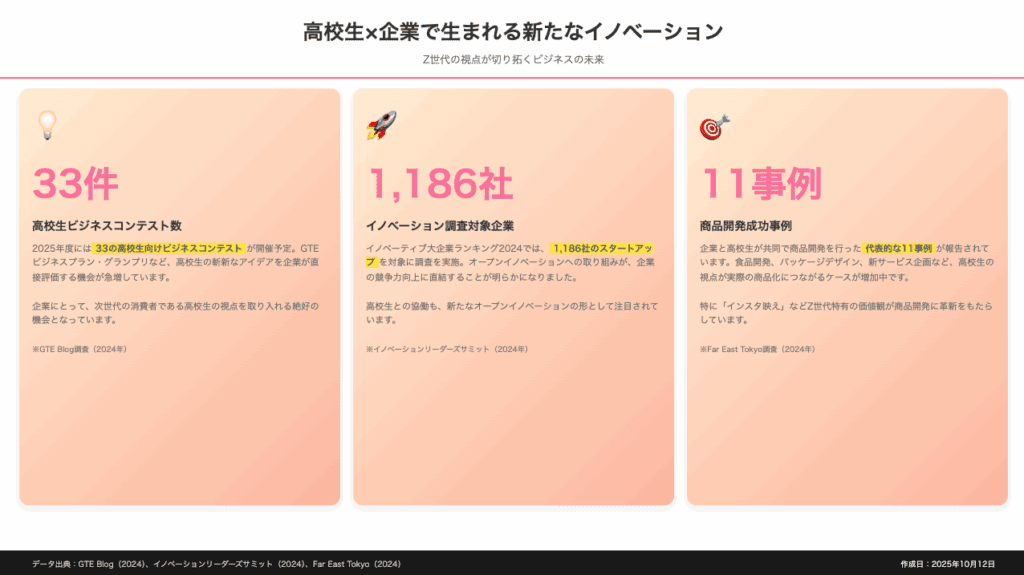

実際に生まれたイノベーションの事例

では、実際に高校生のアイデアから生まれたイノベーションにはどのようなものがあるのでしょうか。具体的な事例を見てみましょう。

事例1:食品メーカーA社の新商品開発

ある大手食品メーカーA社は、高校生との探究プロジェクトで「未来の朝食」をテーマに議論しました:

- 高校生の気づき:朝食を食べない理由は「時間がない」より「インスタ映えしない」

- 提案されたアイデア:カラフルで写真映えする栄養バー

- 結果:若者向け新ブランドとして商品化、初年度売上10億円突破

- 社内では出なかった理由:「朝食は地味でいい」という固定観念

事例2:IT企業B社のアプリ改善

教育系アプリを展開するIT企業B社は、高校生にUIの改善提案を求めました:

- 高校生の指摘:「勉強感が強すぎて使いたくなくなる」

- 提案されたアイデア:ゲーミフィケーション要素の追加とSNS連携

- 結果:継続率が45%から72%に向上

- 社内では出なかった理由:「教育は真面目であるべき」という思い込み

事例3:製造業C社の環境対策

プラスチック製品を製造するC社は、環境問題について高校生と議論しました:

- 高校生の提案:使用済み製品を回収してポイント化するアプリ

- 実現した仕組み:回収ポイントで学校の備品と交換できるシステム

- 結果:回収率80%達成、CSR大賞受賞

- 社内では出なかった理由:回収は「コスト」としか見ていなかった

高校生のアイデアを引き出す5つの方法

高校生から斬新なアイデアを引き出すには、適切な場づくりと方法論が必要です。成功のための5つの方法を紹介します。

1. 制約を外した自由なブレインストーミング

最初から「実現可能性」や「コスト」を考えさせると、アイデアが小さくまとまってしまいます:

- 「予算は無限」「技術的制約なし」という前提でスタート

- 「ばかげたアイデア大歓迎」という雰囲気づくり

- 批判や評価は一切しない

- 量を重視し、質は後から考える

- 他人のアイデアに乗っかることを推奨

2. 高校生の日常からの課題発見

企業側が用意した課題ではなく、高校生自身が感じている課題から出発:

- 学校生活での不便や不満

- 家族や友人との関係での悩み

- 将来への不安や期待

- 社会に対する違和感

- 「あったらいいな」と思うもの

これらの生の声から、企業が気づいていない市場ニーズが見えてきます。

3. プロトタイピングによる具体化

アイデアを形にすることで、さらなる発展が期待できます:

- 紙とペンでの簡単なスケッチ

- 段ボールや粘土での立体模型

- 寸劇での使用シーン再現

- 簡単なアプリのモックアップ

- 動画での説明

完成度より、「伝わること」「議論が深まること」を重視します。

4. 企業の強みと高校生の発想の融合

高校生のアイデアをそのまま採用するのではなく、企業の技術や資源と組み合わせる:

- 「その発想を当社の技術で実現するなら?」

- 「既存製品にその要素を加えるとしたら?」

- 「その価値を別の形で提供できないか?」

- 「スケールを変えたらどうなるか?」

5. 継続的な対話とフィードバック

一度きりのワークショップで終わらせず、継続的な関係を構築:

- アイデアの実現可能性検討の共有

- 試作品へのフィードバック依頼

- 実装後の感想や改善提案

- 次なる課題の発見

- 成果の共同発表

イノベーションの種を育てる組織づくり

高校生のアイデアを本当のイノベーションにつなげるには、受け入れる側の組織も変わる必要があります。

トップのコミットメントと権限委譲

高校生との協働を「CSR活動」で終わらせないために:

- 経営層が価値を理解し、推進する

- 専任チームに予算と権限を与える

- 失敗を許容する文化の醸成

- 成果を正当に評価する仕組み

- 全社的な共有と横展開

部門横断的なプロジェクト体制

高校生のアイデアは既存の部門の枠に収まらないことが多いため:

- R&D、マーケティング、営業の混成チーム

- 若手社員の積極的な参画

- 外部専門家やスタートアップとの連携

- アジャイルな開発プロセス

- 小さく始めて素早く検証

知的財産の適切な取り扱い

高校生のアイデアを活用する際の倫理的配慮も重要:

- アイデアの帰属の明確化

- 適切な対価や謝礼の設定

- 共同での特許出願の検討

- 教育的価値の還元

- 成果の共同発表機会の提供

Study Valley TimeTactで実現する継続的なイノベーション創出

高校生との単発的な交流では、真のイノベーションは生まれません。継続的な関係構築とアイデアの蓄積・活用が鍵となります。Study Valley TimeTactは、この課題を解決します。

アイデアバンクの構築

TimeTactでは、高校生から出されたすべてのアイデアをデジタルアーカイブ化:

- テーマ別・時期別の整理

- 実現可能性の評価記録

- 類似アイデアの自動グルーピング

- キーワード検索での抽出

- アイデアの進化の可視化

一度は実現困難と判断されたアイデアも、技術革新や市場変化により、後に価値を持つ可能性があります。

高校生の成長とアイデアの深化

同じ高校生の3年間の成長を追跡することで:

- アイデアの深まりと広がり

- 関心領域の変化と一貫性

- 課題意識の進化

- 提案力の向上

- 実現に向けた具体性の増加

この継続的な関係が、より質の高いイノベーションの種を生み出します。

企業間でのナレッジシェア

TimeTactのネットワークを活用することで:

- 異業種での成功事例の共有

- アイデア実現のベストプラクティス

- 高校生との協働ノウハウ

- 共同プロジェクトの可能性

- オープンイノベーションの促進

効果測定とROIの可視化

投資対効果を明確にすることで、継続的な取り組みが可能に:

- アイデアから製品化までの追跡

- 売上・利益への貢献度測定

- ブランド価値向上の定量化

- 社員のモチベーション変化

- 採用への好影響

まとめ:高校生の視点が企業の未来を変える

高校生の斬新なアイデアは、企業にとって貴重なイノベーションの源泉です。業界の常識にとらわれない自由な発想、デジタルネイティブならではの感覚、社会課題への高い意識。これらは、既存の社員だけでは得られない新たな視点をもたらします。

重要なのは、高校生のアイデアを「若者の戯言」として片付けるのではなく、真摯に向き合い、企業の強みと掛け合わせることで、実現可能なイノベーションへと昇華させることです。Study Valley TimeTactを活用すれば、この価値ある交流を一過性のイベントで終わらせることなく、継続的なイノベーション創出の仕組みとして確立できます。未来の市場を担う高校生の声に耳を傾けることが、企業の持続的成長への第一歩となるのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。