AIにはできない「問いを立てる力」。これからの社会で活躍する人材を大学はどう育てるか

ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な進化により、「大学で学ぶ知識の多くがAIで代替可能になる」という不安が広がっています。しかし、AIがどれだけ発達しても、「問いを立てる」という人間固有の創造的行為は代替できません。本記事では、AI時代だからこそ重要性を増す「問いを立てる力」と、それを育成するための大学教育の新たな方向性について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

AI時代における「問い」の決定的重要性

生成AIは素晴らしい「答え」を提供してくれます。しかし、そもそも何を問うべきかは、人間が決めなければなりません。この「問いの設定」こそが、AI時代における人間の最も重要な役割となるのです。

AIができることと、できないことの境界線

現在のAIは、与えられた問いに対して高度な回答を生成できますが、「何を問うべきか」を自ら判断することはできません。以下、AIの能力と限界を整理します:

AIが得意とすること

- 既存の知識の統合と要約

- パターンの認識と予測

- 大量データの処理と分析

- 定型的な問題の解決

- 多言語での情報処理

AIができないこと

- 本質的な問題の発見:表面的でない、根源的な課題の特定

- 価値判断を伴う問いの設定:倫理的・社会的観点からの問題提起

- 文脈を超えた創造的飛躍:既存の枠組みを超えた新しい視点

- 人間の感情に根ざした問い:共感や直感に基づく課題設定

- 未知の領域への探究心:好奇心に基づく純粋な問い

「良い問い」が生み出す価値

歴史を振り返ると、世界を変えたのは常に「新しい問い」でした。

- 科学における革新的な問い

- 「なぜリンゴは落ちるのか?」(ニュートン)

- 「光の速度で移動したらどう見えるか?」(アインシュタイン)

- 「生命の設計図はどこにあるのか?」(DNAの発見)

- ビジネスにおける破壊的な問い

- 「なぜ音楽は物理メディアで買わなければならないのか?」(iTunes)

- 「なぜホテルを所有する必要があるのか?」(Airbnb)

- 「なぜ車を所有する必要があるのか?」(Uber)

これらの問いは、AIには決して思いつかないものです。なぜなら、既存の常識を疑い、新しい可能性を想像する力が必要だからです。

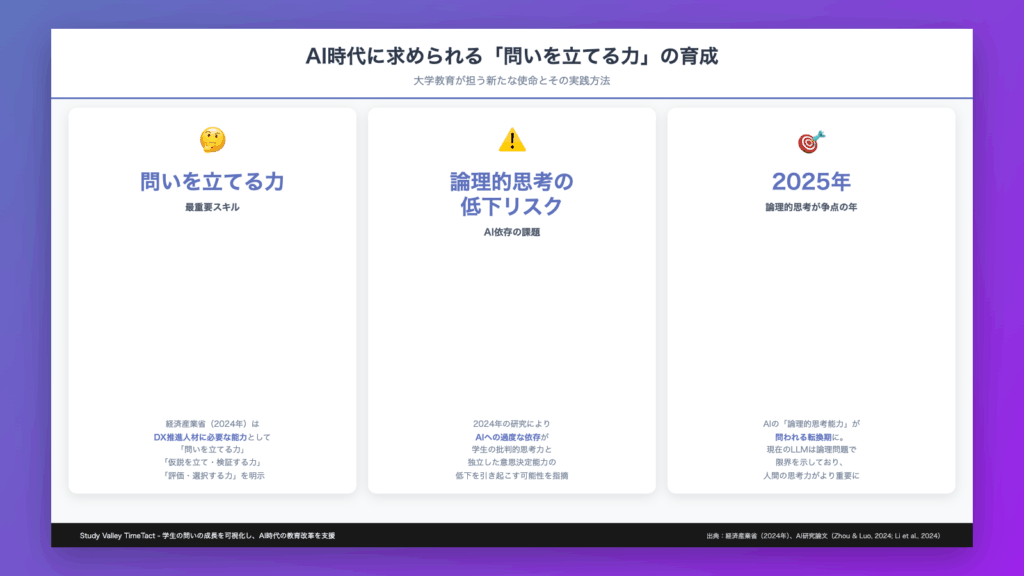

問いを立てる力が求められる理由

AI時代において「問いを立てる力」が重要な理由は以下の通りです:

- 情報過多への対処:無限の情報から本質的な課題を抽出

- イノベーションの源泉:新しい価値創造の出発点

- 批判的思考の基盤:AIの回答を評価・検証する能力

- 人間性の発揮:機械にはない創造性と感性の表現

- 社会課題の発見:誰も気づいていない問題の可視化

大学が直面する教育パラダイムの転換

従来の大学教育は「答えを教える」ことに重点を置いてきました。しかし、AI時代には「問いを立てる」教育へのパラダイムシフトが必要です。

知識伝達型教育の限界

AIが瞬時に膨大な知識にアクセスできる時代において、単なる知識の伝達は大学教育の中心的価値ではなくなりつつあります。

従来型教育の問題点

- 講義中心の一方向的な知識伝達

- 既存の理論や手法の暗記重視

- 正解のある問題への対処法の習得

- 専門分野に閉じた縦割り教育

- 評価基準が知識の再現性に偏重

問い中心の教育への転換

これからの大学教育に求められる方向性:

- 探究型学習の本格導入

- 学生自身が問いを設定

- 仮説構築と検証のプロセス重視

- 失敗を許容する学習環境

- 学際的アプローチ

- 複数分野を横断する問いの設定

- 多角的視点の獲得

- 異分野との対話と協働

- 実社会との接続

- 現実の課題からの問い立て

- 社会実装を前提とした探究

- ステークホルダーとの対話

「問いを立てる力」を育成する具体的教育手法

では、具体的にどのような教育手法で「問いを立てる力」を育成できるのでしょうか。先進的な取り組みを紹介します。

1. 哲学的対話を基盤とした思考訓練

根源的な問いを立てる力は、哲学的思考から生まれます。

実践例:哲学カフェ形式の授業

- 日常的なテーマから本質的な問いを抽出

- 「なぜ?」を繰り返す対話的探究

- 前提を疑う批判的思考の訓練

- 多様な価値観との出会い

期待される効果

- 物事の本質を見抜く力

- 常識にとらわれない発想

- 論理的思考と創造的思考の融合

2. デザイン思考による問題発見

ユーザー視点から潜在的なニーズを発見し、問いに変換する手法です。

プロセス

- 観察:フィールドワークによる現場理解

- 共感:ユーザーの立場に立った課題認識

- 問題定義:「How might we…?」形式での問い立て

- アイデア創出:多様な解決策の探索

- プロトタイプ:試作と検証の繰り返し

3. 研究者メンタリングによる問いの深化

経験豊富な研究者が、学生の問いを深める支援を行います。

- 問いの洗練:漠然とした疑問を研究可能な問いへ

- 視点の拡張:見落としている観点の指摘

- 方法論の提示:問いに適した探究手法の提案

- 知的好奇心の育成:純粋な探究心の醸成

4. AIを活用した問いの訓練

逆説的ですが、AIを「問いを立てる力」の訓練に活用することも可能です。

AIとの対話的学習

- AIへの質問の質を競うコンテスト

- AIの回答から新たな問いを生成する練習

- AIが答えられない問いを探す挑戦

- プロンプトエンジニアリングを通じた思考訓練

問いを立てる力を評価する新たな方法

従来の試験では測れない「問いを立てる力」をどう評価するか、新しいアプローチが必要です。

ポートフォリオ評価

- 問いの履歴:学生が立てた問いの変遷を記録

- 探究プロセス:問いから結論に至る思考過程

- リフレクション:自己の問いに対する省察

- peer review:他者からの問いへの評価

ルーブリックの開発

問いの質を評価する基準を明確化:

- 独創性:既存の枠組みを超えているか

- 本質性:問題の核心を突いているか

- 探究可能性:検証可能な形式になっているか

- 社会的意義:解決すべき価値があるか

- 発展性:さらなる問いを生む可能性

先進的な大学の取り組み事例

実際に「問いを立てる力」の育成に取り組んでいる大学の事例を紹介します。

A大学:全学必修「問いのデザイン」科目

- 内容:1年次全員が履修する問い立ての基礎科目

- 特徴:文理融合、少人数ゼミ形式

- 成果:卒業研究の質が大幅に向上、学会発表数が倍増

B大学:「問いラボ」の設置

- 概要:学生が自由に問いを探究できる空間

- 支援:専門スタッフによるファシリテーション

- 連携:企業・自治体からの課題提供

- 実績:学生発のスタートアップ創出

C大学:AI時代の教養教育改革

- 方針:知識習得からから問い創出へのシフト

- 方法:反転授業、PBL、哲学対話の組み合わせ

- 評価:学生の知的好奇心指数が向上

Study Valley TimeTactで実現する「問いの可視化と深化」

「問いを立てる力」を組織的に育成するには、学生の思考プロセスを可視化し、適切な支援を行う仕組みが必要です。Study Valley TimeTactは、学生の問いの成長を支援し、大学全体の教育改革を推進するプラットフォームです。

TimeTactの問い育成支援機能

- 問いの記録・整理:学生が立てた問いをカテゴリ別に蓄積

- 思考プロセスの可視化:問いから結論までの探究過程を記録

- AI連携機能:生成AIとの対話履歴から問いの質を分析

- peer learning:学生同士で問いを共有・評価

- 教員支援ツール:学生の問いに対する効果的なフィードバック

- 成長分析:問いの質の変化を定量的に測定

導入大学の声

「TimeTactを導入してから、学生の問いが可視化され、教育の質が劇的に向上しました。特に、学生自身が自分の成長を実感できるようになったことが大きな成果です」(私立大学 教育改革担当)

「AIとの対話履歴を分析することで、学生がどのような思考プロセスで問いを立てているかが分かるようになりました。これは教育方法の改善に直結しています」(国立大学 情報教育センター)

まとめ:問いを立てる力こそが人間の証明

AI時代において、大学教育の役割は根本的に変わりつつあります。もはや知識を伝達するだけでは不十分であり、「問いを立てる力」を育成することこそが、大学の新たな使命となるのです。

「問いを立てる」という行為は、人間の創造性、好奇心、批判的思考、そして想像力のすべてが凝縮された、最も人間らしい知的活動です。AIがどれだけ進化しても、この能力だけは人間の専売特許であり続けるでしょう。

大学は今こそ、従来の教育パラダイムから脱却し、学生一人ひとりの「問いを立てる力」を最大限に引き出す教育へと転換する必要があります。Study Valley TimeTactは、その変革を技術的に支援し、新しい時代の大学教育を実現するパートナーとなります。

問いを立てられる人材こそが、AI時代を生き抜き、新たな価値を創造する。大学教育の真価が問われる今、私たちは新たな一歩を踏み出す時を迎えているのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。