生成AIは探究の敵か、味方か。生徒の思考を止めない、建設的なAI活用指導法

ChatGPTの登場以来、教育現場では生成AIの扱いを巡って議論が続いています。「生徒の思考力を奪う」「楽をして課題を済ませてしまう」といった懸念の声がある一方で、「新しい学習ツールとして可能性がある」「AIリテラシーを身につける好機」という前向きな意見も聞かれます。特に探究学習においては、生成AIをどう位置づけ、どのように活用すべきかが重要な課題となっています。本記事では、生徒の思考を止めることなく、むしろ深める形でAIを活用する具体的な指導法を提案します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究学習における生成AI活用の現状と課題

まず、高校の探究学習において生成AIがどのように使われているか、その実態を把握することから始めましょう。

生徒たちのAI利用実態:光と影

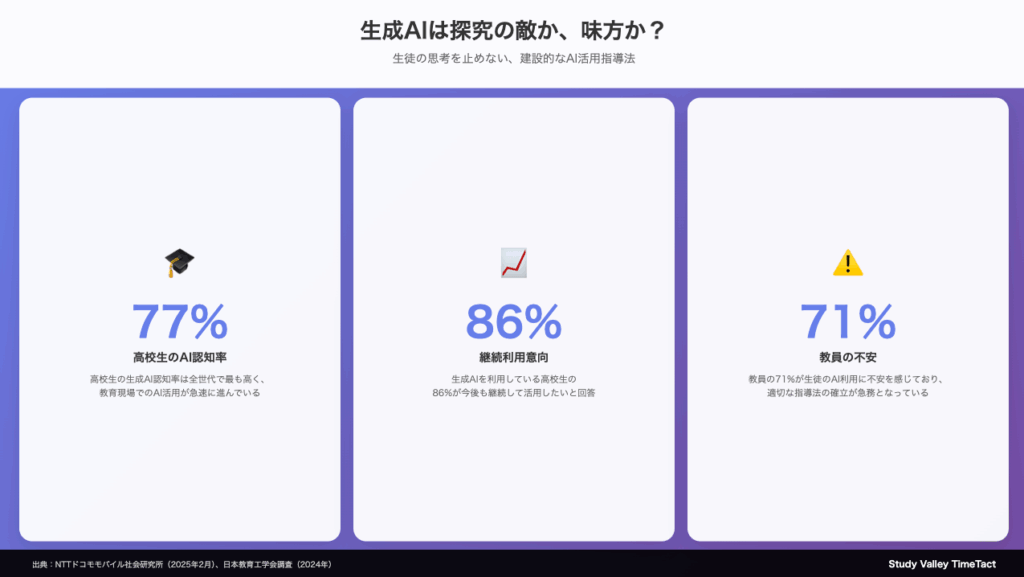

日本教育工学会の2024年調査によると、高校生の生成AI利用について以下のような実態が明らかになっています:

- 高校生の78%が何らかの形で生成AIを利用した経験あり

- 探究学習での利用経験がある生徒は45%

- そのうち62%が「情報収集」目的で利用

- 38%が「レポート作成の補助」として活用

- 教員の71%が「生徒のAI利用に不安を感じる」と回答

この数字が示すのは、生成AIはすでに生徒たちの学習環境に深く浸透しているという現実です。禁止や制限だけでは対応できない段階に来ています。

探究学習で起きている「問題のある使い方」

実際の現場では、以下のような問題のあるAI利用が報告されています:

- 「丸投げ」型利用:課題をそのままAIに入力し、出力をコピー&ペースト

- 「思考停止」型利用:自分で考える前にAIに答えを求める

- 「批判的検証なし」型利用:AIの回答を無批判に受け入れる

- 「表面的理解」型利用:AIの説明を理解せずに使用する

これらの使い方は、探究学習の本質である「自ら問いを立て、考え、検証する」プロセスを損なうものです。

なぜ「禁止」では解決しないのか

多くの学校で「AI利用禁止」という対応が取られていますが、これには以下の限界があります:

- 現実との乖離:社会ではAI活用が当たり前になりつつある

- 隠れた利用:禁止しても生徒は見えないところで使用する

- 学習機会の喪失:適切なAI活用スキルを学ぶ機会を失う

- イノベーションの阻害:新しいツールを活用した創造的学習を妨げる

生成AIを「思考を深めるパートナー」として活用する方法

では、生成AIを探究学習の質を高めるツールとして活用するには、どのような指導が必要でしょうか。成功事例から、具体的な方法を紹介します。

原則1:AIを「最初」ではなく「途中」で使う

探究のプロセスにおいて、AIを使うタイミングが重要です。

【推奨される活用フロー】

- 自分で考える(AI使用前):まず自分なりの仮説や考えを持つ

- AIと対話する(AI使用):自分の考えをAIにぶつけて検証

- 批判的に検証する(AI使用後):AIの回答を鵜呑みにせず検証

- 自分の考えを再構築する:AIとの対話を踏まえて考えを深化

千葉県立A高校では、この「サンドイッチ方式」(人間の思考でAI利用を挟む)を導入し、生徒の思考力が向上したと報告しています。

原則2:「問い」の質を高めるツールとして活用

生成AIは優れた回答を提供しますが、良い問いを立てるのは人間の仕事です。

【問いを深めるAI活用例】

- 初期の問い:「地球温暖化について教えて」

- AIの回答を受けて:一般的な情報を確認

- 深めた問い:「地球温暖化が日本の農業に与える具体的影響は?」

- さらに深めた問い:「温暖化で北海道のコメ生産はどう変化するか?」

このように、AIとの対話を通じて問いを具体化・深化させる練習が効果的です。

原則3:AIの限界を理解させる体験的学習

生徒にAIの限界を実感させることで、批判的思考力を育てます。

【AIの限界を学ぶ実践例】

- 最新情報の確認:AIの学習データの締切日以降の出来事を質問

- 地域固有の情報:地元の詳細情報について質問し、不正確さを確認

- 複数AI比較:同じ質問を異なるAIに投げ、回答の違いを分析

- ハルシネーション体験:AIが生成する誤情報を見つける活動

原則4:協働的AI活用で思考を可視化

グループでAIを活用することで、思考プロセスが可視化され、学び合いが促進されます。

【協働的AI活用の方法】

- プロンプト共有:各自がAIに投げた質問を共有し、問いの立て方を学ぶ

- 回答比較検討:同じ課題に対する異なるアプローチを比較

- 役割分担:情報収集係、検証係、統合係などに分かれて活用

- ピアレビュー:AIを使った成果物を相互評価

具体的な指導場面でのAI活用法

探究学習の各段階において、どのようにAIを活用できるか、具体例を示します。

1. 課題設定段階でのAI活用

【従来の問題点】

生徒:「AIに探究テーマを決めてもらおう」

【建設的な活用法】

教員の指導:「自分の興味ある分野を3つ挙げて、それぞれについてAIと対話してみよう」

- 生徒の興味:「環境問題」「スポーツ」「地域活性化」

- AIへの質問:「これらの分野の最新の研究動向は?」

- 対話を通じて:自分が本当に探究したいテーマを絞り込む

2. 情報収集段階でのAI活用

【効果的な活用ステップ】

- 基礎知識の整理:AIで概要を把握(ただし出典を必ず確認)

- キーワード抽出:AIから得た情報から重要な専門用語を抽出

- 深堀り検索:キーワードを使って学術論文や信頼できる資料を検索

- 情報の統合:AI情報と一次資料を組み合わせて理解を深める

3. 分析・考察段階でのAI活用

【思考を深めるAI活用例】

生徒:「集めたデータから何が言えるか、AIに分析してもらおう」

↓

教員:「まず自分で分析してみて、その後AIの視点を参考にしよう」

- 自己分析:データから自分なりの発見をまとめる

- AI活用:「このデータから他にどんな視点が考えられるか?」

- 統合的考察:自分の分析とAIの視点を組み合わせて深める

4. まとめ・発表段階でのAI活用

【プレゼンテーション準備での活用】

- 構成の相談:「この内容を5分で発表する構成を提案して」

- 表現の推敲:「中学生にも分かるように説明を簡潔にして」

- 想定問答:「この発表に対してどんな質問が予想される?」

ただし、最終的な発表内容は必ず自分の言葉で再構成することが重要です。

AI活用を成功させる評価とルールづくり

建設的なAI活用を促進するには、適切な評価方法とルールが必要です。

AI活用を前提とした評価ルーブリック

【評価観点の例】

- 問いの質(20点)

- AIへの問いかけの工夫と深さ

- 対話を通じた問いの発展

- 批判的思考(30点)

- AI回答の検証プロセス

- 複数情報源との照合

- 独自性(30点)

- AIにはない独自の視点や考察

- 地域性や個人的体験の反映

- 活用の透明性(20点)

- AI利用箇所の明示

- 活用プロセスの記録

クラスで作るAI活用ガイドライン

生徒と一緒にルールを作ることで、当事者意識が生まれます。

【ガイドライン作成のプロセス】

- 現状共有:各自のAI利用経験を共有

- 問題点の洗い出し:不適切な使い方の例を議論

- 理想の姿を描く:AI活用の理想像を話し合う

- 具体的ルール化:守るべきルールを明文化

- 定期的見直し:実践を通じてルールを更新

Study Valley TimeTactで実現する適切なAI活用支援

生成AIを探究学習で建設的に活用するためには、適切な学習管理と指導支援が不可欠です。Study Valley TimeTactは、AI時代の探究学習を支える包括的な機能を提供します。

TimeTactのAI活用支援機能

1. AI利用履歴の可視化

生徒がいつ、どのようにAIを活用したかを記録。思考プロセスの透明性を確保し、適切な指導を可能にします。

2. プロンプトライブラリ

効果的な問いかけの例を蓄積・共有。生徒は優れたプロンプト例を参考に、問いの質を向上させられます。

3. 思考プロセス記録ツール

AI使用前後の自分の考えを記録。AIとの対話を通じた思考の深まりを可視化できます。

4. 協働AI活用スペース

グループでAIを活用する際の共有ワークスペース。各メンバーの貢献を記録し、協働的な学びを促進します。

導入校での成果

TimeTactを活用してAI活用指導を行った学校の成果:

- B高校:生徒の批判的思考力スコアが平均25%向上

- C高校:「AIに頼りすぎる」生徒が70%から15%に減少

- D高校:探究レポートの独自性評価が前年比1.8倍に向上

- E高校:生徒の96%が「AIを適切に活用できるようになった」と回答

まとめ:AIと共に歩む探究学習の未来

生成AIは探究学習の敵ではありません。適切に活用すれば、生徒の思考を深め、学びを加速させる強力なパートナーとなります。重要なのは、AIを「答えを教えてくれる機械」としてではなく、「思考を刺激し、視野を広げてくれる対話相手」として位置づけることです。

教員の役割は、AIを禁止することではなく、建設的な活用方法を指導することです。生徒たちが将来社会で活躍するためには、AIと適切に協働できる力が不可欠です。探究学習は、そのスキルを実践的に身につける絶好の機会なのです。

Study Valley TimeTactのようなツールを活用しながら、生徒一人ひとりがAIとの健全な関係を築き、自らの思考力を最大限に発揮できる環境を整えていきましょう。それこそが、AI時代における探究学習の新しい姿なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。