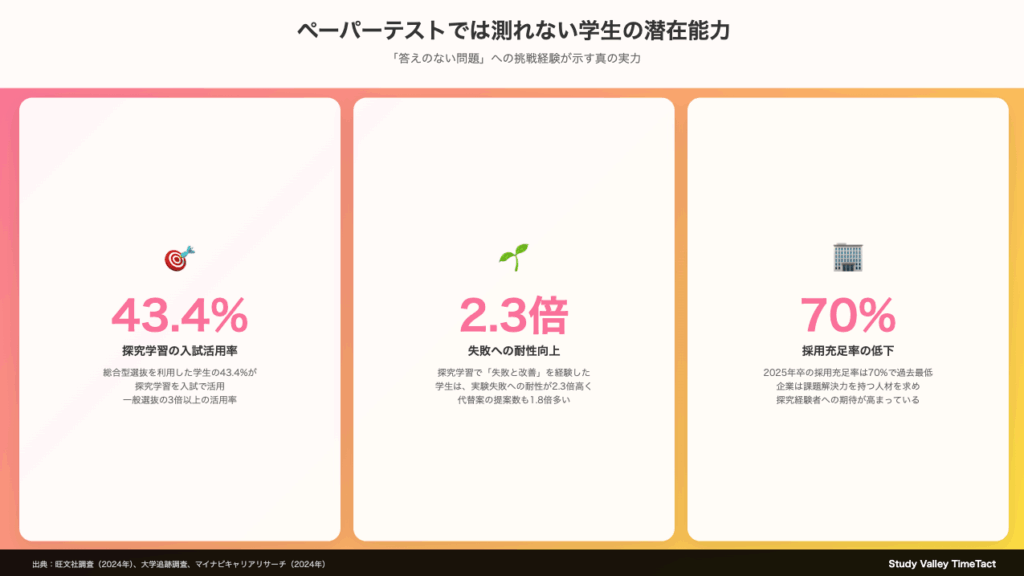

「答えのない問題」に挑戦した経験。ペーパーテストでは測れない学生の潜在能力

大学入試において、長らく学力の指標とされてきたペーパーテスト。しかし、社会が複雑化し、正解のない課題が増える現代において、従来型の評価方法の限界が明らかになってきています。高校の探究学習で「答えのない問題」に取り組んできた学生たちは、ペーパーテストでは測れない貴重な能力を身につけています。本記事では、探究経験が示す学生の潜在能力をどう見抜き、評価するかについて、最新の研究と実践事例を基に解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、「答えのない問題」への挑戦経験が重要なのか

まず、現代社会において「答えのない問題」に取り組む能力がなぜ重要なのか、その背景を整理しましょう。

社会が直面する課題の質的変化

21世紀に入り、私たちが直面する課題の性質は大きく変化しています:

- 気候変動問題:複雑な要因が絡み合い、唯一の正解は存在しない

- 少子高齢化:各地域の事情に応じた多様な解決策が必要

- AIとの共生:技術と人間の関係性を再定義する必要性

- パンデミック対応:予測不可能な事態への柔軟な対応力

これらの課題に共通するのは、教科書に答えが書かれていないということです。

企業が求める人材像の変化

経済産業省の2024年調査によると、企業が新卒採用で重視する能力は以下のように変化しています:

- 課題設定力(78%の企業が最重要視)

- 仮説構築・検証力(72%)

- 多様な視点での思考力(69%)

- 失敗から学ぶ力(65%)

- 正解のない状況での判断力(61%)

一方、「知識の量」を重視する企業はわずか23%まで低下しています。

大学教育で育成すべき能力の再定義

このような社会の要請を受けて、大学教育も変革を迫られています。中央教育審議会は「予測困難な時代において、答えのない問いに挑戦できる人材の育成」を大学の重要な使命として位置づけています。

探究学習が育む「答えのない問題」への対応力

高校の探究学習では、まさに「答えのない問題」への挑戦が日常的に行われています。その経験が、どのような能力を育むのか詳しく見ていきましょう。

1. 問題を発見し、定義する力

探究学習の出発点は、自ら問題を発見することです。与えられた問題を解くのではなく、何が問題なのかを見つけ出す経験は、貴重な能力を育みます。

【具体例:ある高校生の探究】

「なぜ地元商店街に若者が来ないのか」という漠然とした問題意識から始まり、フィールドワークを通じて「若者向けの情報発信の不足」「滞在できる場所の欠如」「イベントの認知度の低さ」など、具体的な問題を定義していく過程で、問題設定力が鍛えられました。

2. 不確実性の中で仮説を立てる力

答えがない中で、「もしかしたら、こうかもしれない」という仮説を立てることは、高度な思考力を要求します。

【評価ポイント】

- 根拠のある仮説を立てられるか

- 複数の可能性を検討できるか

- 仮説の検証可能性を考慮できるか

- 批判的に自己の仮説を見直せるか

3. 試行錯誤を通じて学ぶ力

探究学習では、失敗が学びの重要な一部として位置づけられます。この経験は、レジリエンス(回復力)と持続的な学習能力を育みます。

【ある大学の追跡調査結果】

探究学習で「失敗と改善」を繰り返した経験を持つ学生は、大学での研究活動において:

- 実験の失敗に対する耐性が2.3倍高い

- 代替案の提案数が平均1.8倍多い

- 研究の継続率が15ポイント高い

4. 多様な視点を統合する力

答えのない問題には、様々なアプローチが可能です。探究学習では、異なる視点を理解し、統合する経験を積みます。

- 学際的アプローチ:複数の教科の知識を組み合わせる

- ステークホルダー分析:様々な立場の人の視点を考慮

- 文理融合的思考:数値データと質的データの統合

ペーパーテストでは見えない潜在能力の評価方法

では、これらの能力をどのように評価すればよいのでしょうか。先進的な大学の実践から、効果的な評価方法を紹介します。

方法1:探究プロセスの記録評価

最終的な成果物だけでなく、探究のプロセス全体を評価することで、思考の深さや粘り強さが見えてきます。

【A大学の評価項目】

- 問題設定の過程(配点20%)

- 最初の問題意識から具体的な研究課題への絞り込み

- 先行研究の調査と差別化

- 仮説構築と修正(配点30%)

- 初期仮説とその根拠

- データに基づく仮説の修正過程

- 検証方法の工夫(配点25%)

- 制約条件下での創造的な方法論

- 複数アプローチの検討

- 失敗からの学び(配点25%)

- うまくいかなかった点の分析

- 次への改善策の提案

方法2:ケーススタディ型評価

実際の社会課題を題材に、その場での思考力を評価する方法です。

【B大学の実践例】

面接で以下のような課題を提示:

「あなたの地域で、高齢者の孤立が問題になっています。高校生としてできることを、実現可能性を考慮しながら提案してください。」

評価の観点:

- 問題の多面的な理解

- 実現可能な解決策の提案

- 制約条件の認識

- ステークホルダーへの配慮

方法3:グループディスカッション評価

答えのない問題に対して、他者と協働して取り組む力を評価します。

【C大学のグループワーク評価基準】

- 発言の質:建設的な意見を述べているか

- 傾聴力:他者の意見を理解し、発展させているか

- 統合力:異なる意見をまとめる力があるか

- 柔軟性:自分の意見に固執せず、修正できるか

方法4:ポートフォリオ評価

長期間にわたる探究活動の記録から、成長のプロセスと到達点を総合的に評価します。

【効果的なポートフォリオの構成要素】

- 探究の動機と背景:なぜその問題に関心を持ったか

- プロセスの記録:どのように考え、行動したか

- エビデンス:調査データ、インタビュー記録など

- 振り返りと学び:経験から得た気づき

- 今後への展望:大学でどう発展させたいか

探究経験を持つ学生の大学での活躍事例

実際に、高校で「答えのない問題」に取り組んだ学生は、大学でどのような活躍を見せているのでしょうか。

事例1:地域課題から国際問題へ

高校時代:地元の耕作放棄地問題に取り組み、農家と協力して活用策を模索

大学での発展:農学部で持続可能な農業システムを研究。国際学会で発表し、JICAのプロジェクトにも参加。

教授のコメント:「高校での実践経験があるため、理論と現実のギャップを理解している。研究の社会実装を常に意識できる貴重な学生です。」

事例2:失敗を糧にイノベーション創出

高校時代:プラスチック代替素材の開発に挑戦するも、実用化には至らず

大学での発展:工学部で材料工学を専攻。失敗の原因を科学的に分析し、新素材開発に成功。ベンチャー企業を設立。

本人の振り返り:「高校での失敗があったからこそ、大学では基礎からしっかり学ぶ重要性が分かった。あの経験がなければ、今の成功はなかった。」

事例3:文理融合で新領域開拓

高校時代:高齢者のデジタルデバイド解消をテーマに、技術と心理の両面からアプローチ

大学での発展:情報工学と心理学を学び、高齢者向けUI/UXの研究で学会賞受賞。

指導教員の評価:「最初から学際的な視点を持っており、既存の枠にとらわれない発想ができる。これは探究学習の賜物だと思います。」

Study Valley TimeTactによる探究評価の最適化

「答えのない問題」への挑戦経験を適切に評価するためには、探究プロセスの詳細な記録と分析が不可欠です。Study Valley TimeTactは、この課題に対する包括的なソリューションを提供します。

TimeTactの探究評価支援機能

1. 探究プロセスの完全記録

生徒の探究活動のすべての段階を時系列で記録。問題設定から結論に至るまでの思考の軌跡を可視化します。

2. 多角的評価ダッシュボード

ペーパーテストでは測れない能力を、多面的な指標で評価。各大学のアドミッション・ポリシーに応じたカスタマイズも可能です。

3. エビデンスベースの能力証明

生徒の能力を、具体的な活動記録と成果物で裏付け。説得力のある評価資料を作成できます。

4. 成長過程の可視化

失敗から学び、改善していく過程を詳細に記録。レジリエンスや学習能力の高さを客観的に示せます。

大学での活用メリット

TimeTactを活用することで、大学は以下のメリットを得られます:

- 評価の効率化:構造化されたデータで迅速な評価が可能

- 公平性の確保:統一基準での多面的評価を実現

- ミスマッチ防止:生徒の真の能力と興味を把握

- 追跡調査の容易化:入学後のパフォーマンスとの相関分析

まとめ:「答えのない問題」への挑戦が拓く可能性

ペーパーテストで高得点を取ることと、実社会で価値を創造することは、必ずしも一致しません。高校の探究学習で「答えのない問題」に挑戦してきた学生たちは、不確実性の中で考え、行動し、学ぶ力を身につけています。

大学には、このような学生の潜在能力を見抜き、さらに伸ばしていく責任があります。従来型の評価に加えて、探究経験が示す多様な能力を適切に評価することで、真に社会で活躍できる人材を選抜し、育成することができるのです。

Study Valley TimeTactは、この新しい評価の形を実現するパートナーとして、大学と生徒の最適なマッチングを支援します。「答えのない問題」に挑戦し続ける若者たちの可能性を、共に見出し、育てていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。