オンラインツールで共同作業を効率化。場所を選ばないグループ探究の進め方

コロナ禍を経て、教育現場でのオンラインツール活用は急速に進みました。しかし、探究学習のグループワークにおいては、「対面でないと深い議論ができない」「オンラインだと生徒の取り組み状況が見えない」といった課題を抱える学校も少なくありません。実は、適切なツールと運用方法を選択すれば、場所や時間の制約を超えて、より効果的なグループ探究を実現できるのです。本記事では、オンラインツールを活用した共同作業の効率化と、質の高いグループ探究を実現するための具体的な方法をご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

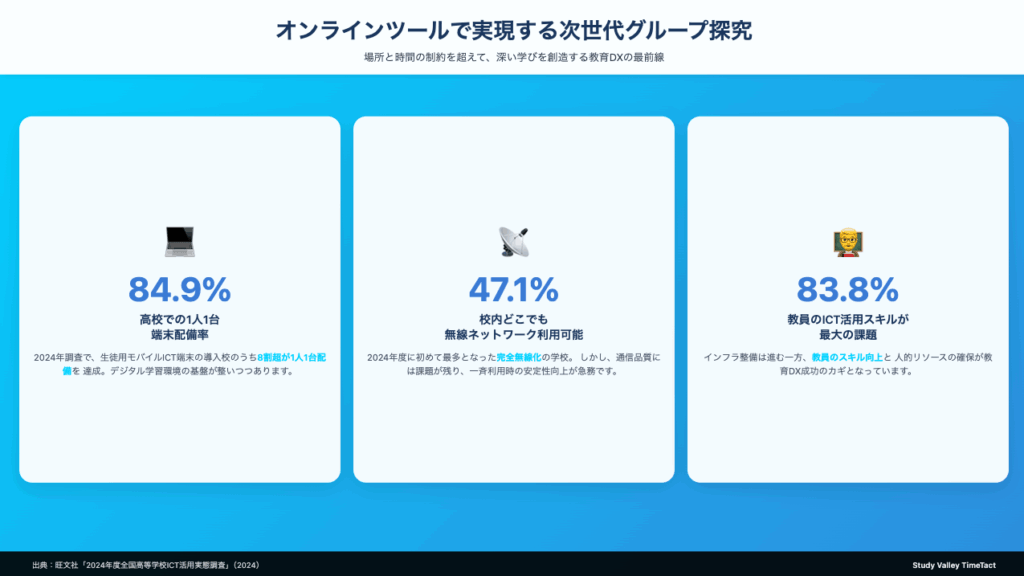

なぜ今、オンラインでのグループ探究が求められているのか

文部科学省の調査によると、2023年度時点で全国の高校の約85%が探究学習においてICTを活用しています。しかし、その多くは情報検索や発表資料作成にとどまり、グループワークの効率化に活用できている学校は全体の約30%にすぎません。

従来型グループワークの限界

従来の対面型グループワークには、以下のような制約がありました:

- 放課後の活動時間が限られ、部活動や塾との両立が困難

- グループメンバー全員が集まれる時間の調整が難しい

- 作業の進捗状況を教員が把握しにくい

- 欠席者への情報共有が不十分になりがち

- 議論の記録が残らず、振り返りが困難

オンライン化がもたらす新たな可能性

一方、オンラインツールを活用することで、これらの課題を解決し、さらに以下のようなメリットを得ることができます:

- 時間と場所の制約からの解放:各自の都合に合わせて作業を進められる

- 作業履歴の可視化:誰がいつ、どのような貢献をしたかが明確になる

- 継続的な議論の実現:非同期でも深い議論を積み重ねられる

- 多様な表現方法の活用:テキストだけでなく、画像や動画も簡単に共有

グループ探究に最適なオンラインツールの選び方と活用法

効果的なオンライングループ探究を実現するには、目的に応じた適切なツールの選択が重要です。ここでは、探究学習の各段階で活用できる代表的なツールとその使い方を紹介します。

1. アイデア出し・ブレインストーミング段階

推奨ツール:Jamboard、Miro、Padlet

探究の初期段階では、メンバー全員が自由にアイデアを出し合える環境が重要です。デジタルホワイトボードツールを使えば:

- 付箋機能で各自のアイデアを視覚的に整理

- リアルタイムで同時編集が可能

- 画像や参考URLも簡単に貼り付けられる

- 議論の過程がすべて記録として残る

活用のポイント:最初の15分は「批判禁止」のルールで自由にアイデアを出し、その後グルーピングや優先順位付けを行うと効果的です。

2. 情報収集・整理段階

推奨ツール:Google Drive、Microsoft OneDrive、Notion

収集した情報を体系的に整理し、メンバー間で共有するには、クラウドストレージやナレッジマネジメントツールが有効です:

- フォルダ構造で情報を階層的に整理

- タグ付けによる横断的な情報検索

- コメント機能で議論や質問を記録

- バージョン管理で編集履歴を追跡

3. 議論・分析段階

推奨ツール:Google Docs、Microsoft Teams、Slack

深い議論や分析を行う段階では、同期型(リアルタイム)と非同期型のコミュニケーションを組み合わせることが重要です:

- 共同編集機能で議論しながら文書を作成

- スレッド機能で話題ごとに議論を整理

- ビデオ会議機能で必要に応じて対面議論

- 投票機能で意思決定をスムーズに

4. 成果物作成・発表準備段階

推奨ツール:Canva、Google Slides、Prezi

最終的な成果物の作成では、視覚的な訴求力と協働作業の効率性が求められます:

- 豊富なテンプレートで見栄えの良い資料を効率的に作成

- リアルタイムで複数人が同時編集

- コメント機能でフィードバックを即座に反映

- プレゼンテーションの練習機能も活用可能

オンライングループ探究を成功させる運用のコツ

ツールを導入しただけでは、効果的なグループ探究は実現できません。以下の運用面での工夫が、成功の鍵を握ります。

1. 明確なルールとガイドラインの設定

オンラインでの共同作業を円滑に進めるには、事前のルール設定が不可欠です:

- レスポンスタイムの目安:「24時間以内に返信」など

- ファイル命名規則:「日付_内容_作成者名」など統一

- 役割分担の明確化:リーダー、記録係、タイムキーパーなど

- 定期ミーティングの設定:週1回のオンライン進捗確認など

2. 教員によるファシリテーション

生徒の自主性を尊重しつつ、適切なタイミングでのサポートが重要です:

- 各グループの作業スペースに定期的にアクセスし、進捗を確認

- 停滞しているグループには、問いかけによる気づきを促す

- 優れた取り組みは他のグループにも共有し、相互学習を促進

- 技術的なトラブルには迅速に対応

3. 評価の透明性確保

オンラインツールの利点を活かし、評価プロセスを可視化することで、生徒のモチベーション向上につながります:

- 作業履歴から各メンバーの貢献度を客観的に評価

- ルーブリックを事前に共有し、評価基準を明確化

- ピアレビューを取り入れ、相互評価の機会を設ける

- 振り返りの記録も評価対象に含める

4. ハイブリッド型の柔軟な運用

すべてをオンラインで完結させる必要はありません。対面とオンラインのベストミックスを探ることが重要です:

- キックオフと最終発表は対面で実施

- 日常的な作業や情報共有はオンラインで効率化

- 重要な意思決定は対面またはビデオ会議で

- 個人作業とグループ作業のバランスを考慮

Study Valley TimeTactで実現する次世代のグループ探究

ここまで紹介してきたオンラインツールの活用方法ですが、複数のツールを使い分けることは、生徒にとっても教員にとっても負担が大きいという課題があります。そこで注目したいのが、探究学習に特化した統合プラットフォーム「Study Valley TimeTact」です。

TimeTactが解決する課題

TimeTactは、探究学習のプロセス全体を一つのプラットフォームで管理できるため:

- ツールの切り替え不要:アイデア出しから成果物作成まで一貫して管理

- 学習履歴の一元管理:3年間の探究活動をポートフォリオとして蓄積

- 教員の負担軽減:全グループの進捗を一画面で把握

- 評価の効率化:ルーブリックに基づく評価機能を標準装備

TimeTactならではの機能

特に、以下の機能は他のツールにはない強みです:

- 探究テンプレート:過去の優秀事例をベースにした活動の型を提供

- AIアシスタント機能:行き詰まったグループに適切なヒントを提示

- 大学連携機能:大学の研究者からフィードバックを受けられる

- 企業連携機能:実社会の課題に取り組む機会を提供

まとめ:オンラインツールで探究学習の可能性を広げる

オンラインツールを活用したグループ探究は、単に「対面の代替」ではありません。時間と場所の制約を超えて、より深く、より効率的な協働学習を実現する新しい学びの形です。適切なツールの選択と運用方法の工夫により、生徒たちはこれまで以上に主体的に探究活動に取り組むことができるようになります。

重要なのは、ツールはあくまで手段であり、目的は生徒たちの探究力向上にあるということです。オンラインツールの特性を理解し、探究学習の本質を見失わずに活用することで、21世紀に求められる協働的問題解決能力を持った人材の育成につながるでしょう。まずは、小さな一歩から始めてみませんか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。