インタビュイー

川村 康文

東京理科大学 理学部第一部物理学科

小林 尚美

経済産業省「未来の教室」が2021年2月末より公開を開始した「STEAMライブラリー」のコンテンツ事業者である東京理科大学の川村康文氏と小林尚美氏に、教材の内容やSTEAM教育について取材させていただきました。

【高校の探究担当の先生へ】 高校向け探究学習サービス『TimeTact』 」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら (2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ 」より資料をダウンロードください。無料相談 も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

コンテンツテーマ:「知ろう!つくろう!未来のエネルギー」 田中

本日はよろしくお願いします! 初めに、なぜエネルギーをテーマにしたのか教えてください。

川村氏

次世代層に「人類が地球上で,安全・安心にくらすためには何が必要条件か」を考えてもらうことは大切だと考えています。そのためにはエネルギー資源の安定供給が重要だと考えているので,このテーマを選びました。 現代は,平和な世の中で,皆便利な生活を当たり前に送っていますが,その平和な生活は当たり前なものではないんです。日本は,中東の石油に頼っています。石油は,火力発電に利用したり,石油化学製品の製造にかかせません。石油を運んでいる日本のタンカーが他の国に拿捕されたり、攻撃を受けたというニュースもありましたが,そのようなことが頻繁に起こるようになって,石油が日本に安定して入ってこなくなった時のことを考えたことがありますか?もちろん、そんなことが起こる可能性は少ないかもしれないですけど、そういうことを考えないで,これまでの日本の平穏な生活はあり得ないと思っています。人間が安全で安心な生活を送れる根本の部分を、エネルギーを通して学んでほしいと思っています。

田中

なるほど。当たり前のことは当たり前におきているわけではないということですね。

川村氏

そうですね。日本人はなにもしないでも平和にくらせると思ってきたと思うんですよ。だから日本人は,自分のしたいことやしてもらいたいことなどの権利ばかり主張して、自分がやらなきゃいけない義務の部分を忘れてる人が多いんです。私は日本の教育を変えていくのにエネルギーというテーマで人間教育をやり直さないといけないと思っています。

田中

確かに、ギブアンドテイクでいうと日本人はテイクばっかりですね。学校教育だと学生は先生の講義を聞くだけで、自分からギブするための活動がほとんどない気がします。自分で考えたアウトプットを誰かに教えてあげるということが大切だし、ここらへんが義務権利の部分に繋がっているかもしれませんね。

川村氏

これまでの教育では,知識とかは,自分のためだけにかき集めようとしてきたと思います。でもそうじゃなくて得られた知識を社会に還元したり、誰かにシェアしたりする意識が大切で、エネルギーなんかまさにそうです。発電所なんかで電気を独り占めされたら誰も生きていけないですよね(笑) エネルギーを通して人類がどう生きるべきかということを学んでほしいです。

小林氏

私は、これまで保育園で働いてきて長く教育の現場に関わってきましたが、教育者も時代の流れをよくわかってないといけないと思います。私たちの昭和時代はスマホはなかった時代でしたが、今の時代は子供でもスマホを持っている時代ですからね。その時代の流れをただただ進化したなーっていうだけでは良くないと思っています。最近はやっぱり教える側も根本が理解していないことが多いですね。特に最近は現場にAIなどが入ってきていますが、テクノロジーが最初からあった若者と私たちのように何もなかった時代からやっている人たちでは経験値が変わってくるので、根本がわかっていないとその差をAIで補っていくのはとても難しいですよね。

川村氏

少し前の時代だとデジタルネイティブっていう言葉が流行りましたけど、最近だともう聞かなくなりましたからね。それだけデジタルが当たり前の時代になりましたよね。

小林氏

そうですね。ただ、今はデジタルが流行ってきたこともあり、逆に手先の器用さの部分が欠けてきているように感じます。昔、私たちが遊びとして取り入れていたあやとりとか、今の子供達は知らないこととなり全くやったりしません。教育者はそういった部分も分かった上で擬似体験のようなAIにいかに任せていけるかが大切になってくると思います。そこの部分がすごく難しいですけどね。

川村氏

頭でわかっているだけでなく手先の器用さとかも必要ですよね。エネルギーの話でいうと電気工事士さんとかは手先の器用さとかがないと感電するのでかなり危ないです。このバランスは本当に大切で、今回私たちが伝えたいコンテンツの根本でもあります。最近はA Iに人間が征服されるなどの話をよく聞きますが、私たちが感動したり、やりたいことをやったり、自由に生きるためにはAIに負けてはいられないのです。ただ便利や流行りと言うだけで作ったAI教育では人間力は育たないと思っています。

小林氏

表向き、これ面白いなって思って作る教育は良くないですよね。もっと子供たちの思いを掘り下げてこれまでの幼児教育のことを含めて考えていかないと。

田中

僕が教育事業を創業したのもリクルート時代に仕事で訪ねていたイスラエルの影響があったんです。イスラエルってかなりのAI国で、すでに若者を中心にS N Sに支配されているところもあります。ですが、イスラエルは高校卒業後に皆2.3年兵隊に行くので、生きるとは何かについて真剣に考える時期もあるのですよ。A I教育もやるし、真剣に人間教育をやる時期もあるので、社会に出た後に人に役立つAIとは何かについて考えて行動できるので、そこが日本との違いなのかって思いました。

川村氏

平和な日本ではずっとぬるま湯に浸かっているので,それを考えることははまずないですよね。兵役するのではなく,そういうことも含めた意識をもてるような広い意味でのトレーニングを受ける時期が日本教育の中で一回はあってもいいと思っています。AIだけでただ教育を変えていくというのは良くない気がしますね。

田中

このSTEAMライブラリーを通して、身近な物って当たり前に見えているけど実際どうなんだろうってことを自分で考えていくきっかけになればいいですね。

小林氏

そうですね。まずはスキルと人間力のシンクロを学校の先生方に目指してほしいですね。教える側が掘り下げてやっていかないと,教育の進め方によっては全然違うものになるのかなって思っています。

田中

そうですよね。今回のコンテンツも生徒達にエネルギーのことを教えることが学校の先生と思われがちですけど、学校の先生たちがエネルギーについての知識を入れるということではなくて、考えさせるということをベースに持っておかなければいけないということですよね。 このコンテンツを先生方が使う上で先生方が準備しておいた方がいいものはありますか?

川村氏

柔らかい心、初心に戻る気持ち、そしてよりよく生きたいと思う気持ちですね。先生方自身がよりよく生きたいと思うから生徒達にもよりよく生きてほしいと思うはずなんですよね。 このコンテンツを通してエネルギーの知識というよりは、得られた情報から自分自身で判断できるような生き方を身につけてほしいです。

田中

小中学生の時に、今のようなインターネットがあって、STEAM学習ができる指導要領だったら自分の人生って変わっていたと思いますか?

小林氏

以前は、親と学校の先生の知識量が全ての世界だったので、世界が狭かった気がします。何か新しいことを知りたかったら、図書館まで行って本で探さなくちゃいけませんでしたから。それに比べて今ではインターネットで検索するだけで新しい情報がなんでも得られる時代になってきましたからね。子供達にとっても自分の夢に向かって情報を集められるし可能性はかなり広がっていると思います。

川村氏

意欲さえあればこのコンテンツを小学生が見ることも可能ですからね。

小林氏

すごいですよね。私達の時代では考えられないことでした。今は時代の転換期で急激に世の中が変化している中なので、教育が正しい方向に向かっていけばいいなって思っています。

川村氏

このSTEAMライブラリーを通して、教育現場の風通しが良くなって子供達が元気になれば一番いいですね。

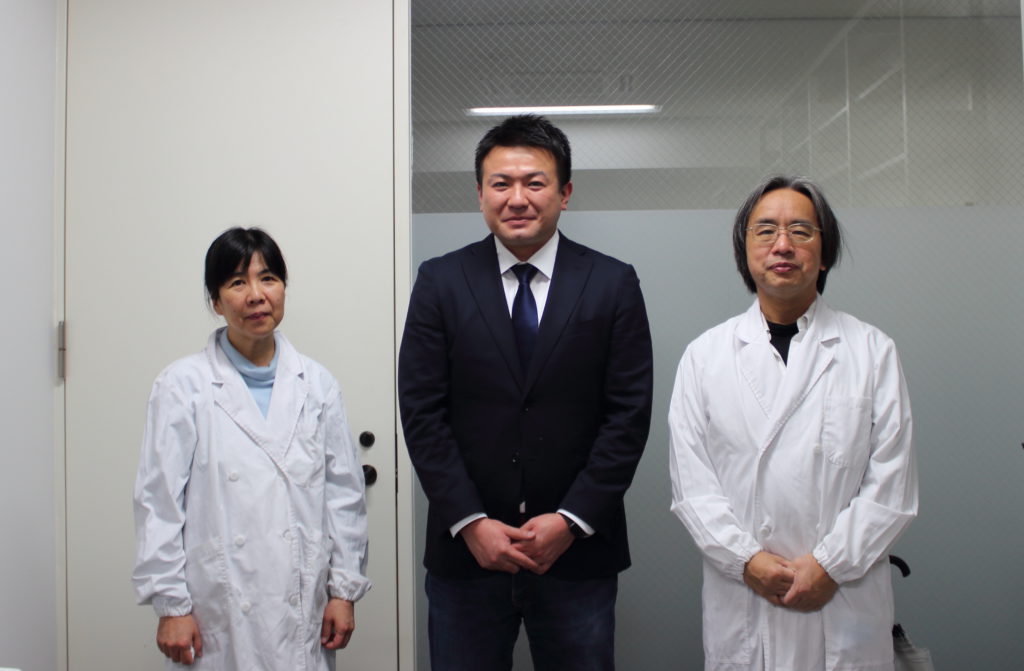

インタビューは東京理科大学で行われました。(左から小林氏、田中、川村氏)

田中悠樹 (インタビュワー)

STEAMライブラリーとは 経済産業省「未来の教室」が運営する、STEAM教育を通じてSDGsに掲げられる社会課題の解決手法を学べるオンライン図書館

[my_ogp url=’https://www.steam-library.go.jp/content/14′]

【高校の探究担当の先生へ】 高校向け探究学習サービス『TimeTact』 」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら (2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ 」より資料をダウンロードください。無料相談 も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。