探究学習における単元計画の事例を知りたい。

わかりやすい単元計画ってどんなもの?

私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、高校の先生や塾の先生方へ、探究学習を効果的に行えるICTツールの提供や、コンサルティングサービスを行っています。

その中で、先生方から冒頭のようなご相談をよくいただきます。

そこでこの記事では、探究学習における単元計画の事例を3つ紹介します。 事例と共に、単元計画の特徴やポイントについてもまとめました。

StudyValleyでは、学校の先生方に年間計画や指導計画、単元計画のサンプル、探究学習計画サンプル(全27種類)を無料配布しています。

ゼロから計画を作成するのは時間も労力もかかります。サンプルをうまく活用していただければ幸いです。

こちらからお気軽にダウンロードください。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

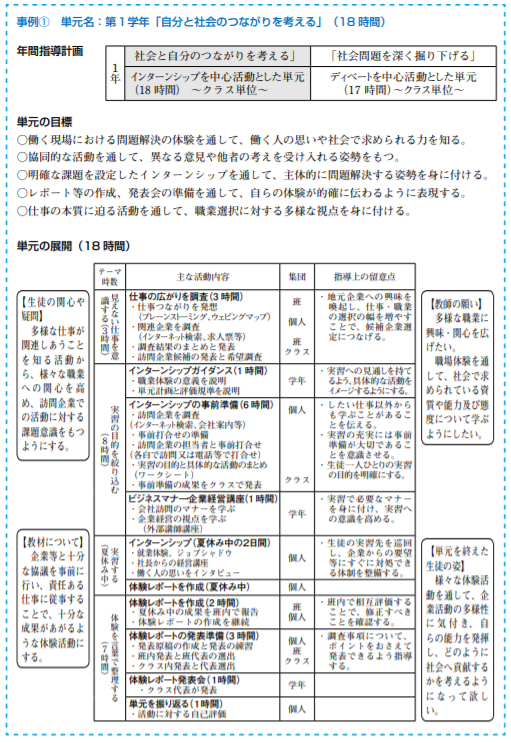

活動内容を考える際に重要な視点を示した事例

出典:今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(高等学校編) 第2編第3章p.106

この事例では、単元における中心的な活動を考える際に重要な、以下の3つの視点を示しています。

・生徒の興味・関心

・教師の願い

・教材の特性

参考記事

>探究学習の単元計画・学習指導案作成の手順を7ステップで解説

これらの視点が単元計画に示されているため、「主な活動内容」や「指導上の留意点」が定められた背景を理解しやすくなっています。

また、「単元を終えた生徒の姿」が記されていることも、この事例の特徴です。

「単元を終えた生徒の姿」を具体化して考えると、「単元の目標」に結びつきます。例えば、「さまざまな体験活動を通して、企業活動の多様性に気付き」という生徒の姿は、単元の目標の「仕事の本質に迫る活動を通して、職業選択に対する多様な視点を身に付ける」という部分と対応しています。

単元を終えた際の生徒の姿を想像することは、単元の目標や、単元を通して育成したい力を考える際に役立ちます。

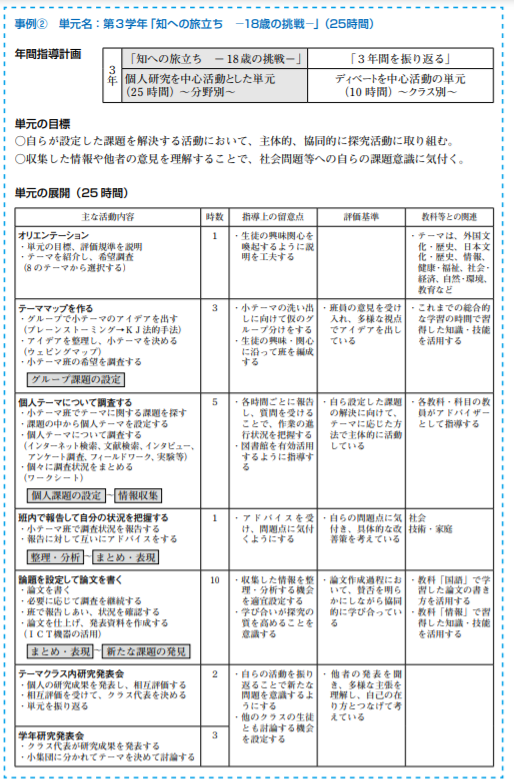

評価基準・教科との関連を明確に示した事例

出典:今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(高等学校編) 第2編第3章p.107

この事例の特徴は、評価基準を明確に示していることです。評価基準が示されていると、生徒のどこに注目して単元を実践すれば良いのかをしっかりと理解できます。適切に評価を行い、生徒の学びや先生方の指導をより良いものにするためにも、単元計画に評価基準を記すことは効果的です。

参考記事

>探究学習の評価どうする?①生徒の評価

また、「教科等との関連」について示す欄を設けている点も大きな特徴です。この欄があることにより、探究学習での学びが各教科とどのようにつながっているのか、あるいは各教科で学んだ内容が探究学習にどう活きるのかが意識しやすくなります。

StudyValleyでは、学校の先生方に年間計画や指導計画、単元計画のサンプル、探究学習計画サンプル(全27種類)を無料配布しています。

ゼロから計画を作成するのは時間も労力もかかります。サンプルをうまく活用していただければ幸いです。

こちらからお気軽にダウンロードください。

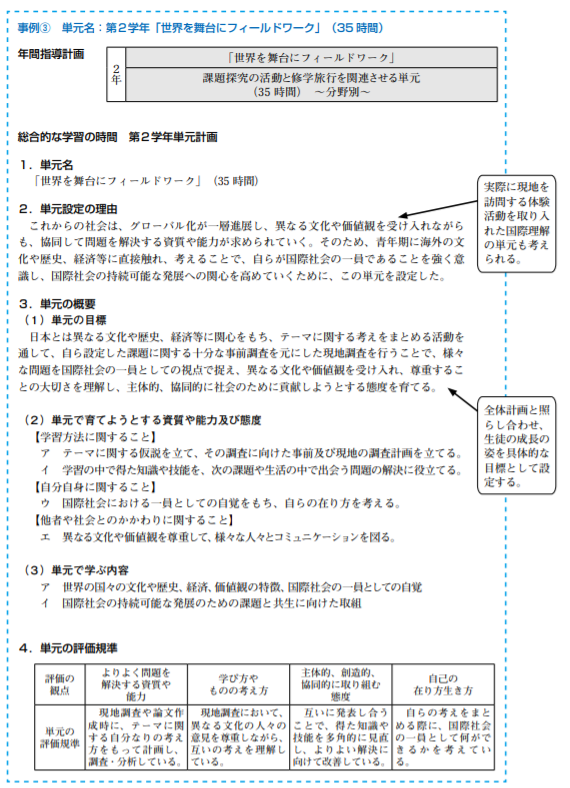

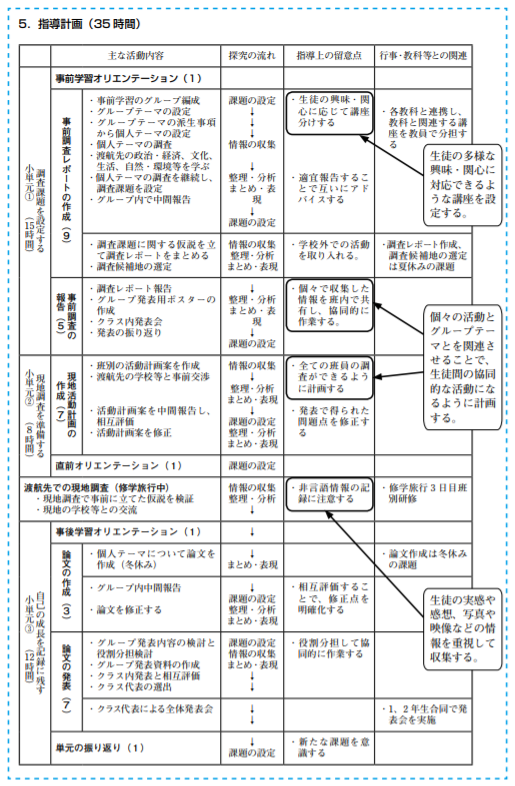

簡潔な記述でも多様な要素を含んでいる事例

出典:今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(高等学校編) 第2編第3章pp.108-109

この事例では、単元の目標をさらに具体化し、「単元で育てようとする資質や能力及び態度」について記しています。「学習方法に関すること」、「自分自身に関すること」、「他者や社会とのかかわりに関すること」の3つの視点から、単元の終了時に生徒に身につけてほしい力を設定しています。目標のみを示す場合よりも、育成しようとする力を具体的に意識した上で単元を実施することができます。

また、この単元計画には、評価基準や教科との関連など、前に紹介した事例の特徴も含まれています。多くの要素を取り入れた単元計画ですが、一つ一つの記述が簡潔であるため、日々の実践において活用しやすいものとなっています。

全体としては簡潔な説明である一方、詳しい記述が必要な部分には矢印で補足することで、情報量が不足しないよう工夫されています。

まとめ

単元計画の事例を3つ紹介しました。

いずれの単元計画も、単元名や単元の目標、活動の展開といった基本的な要素を含んでいる点では共通しています。一方、それぞれの単元計画に特徴的な要素もあり、学校の必要に応じて計画を作成することができるとわかります。

紹介した事例を参考にしつつ、学校や生徒の実態を踏まえた単元計画を作成しましょう。

*この記事は総合的な学習の時間に関する文部科学省の資料を元に、探究学習に臨む先生向けに内容をわかりやすく解説したものです。資料をもとに部分的に簡略化、加筆、言い換えなどを行っています。元資料をご覧になりたい方は「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(高等学校編)」第2編第3章をご確認ください。

StudyValleyでは、学校の先生方に年間計画や指導計画、単元計画のサンプル、探究学習計画サンプル(全27種類)を無料配布しています。

ゼロから計画を作成するのは時間も労力もかかります。サンプルをうまく活用していただければ幸いです。

こちらからお気軽にダウンロードください。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。