採用ミスマッチはなぜ起こる?入社後の活躍を見据えた、高校生への早期キャリア教育とは

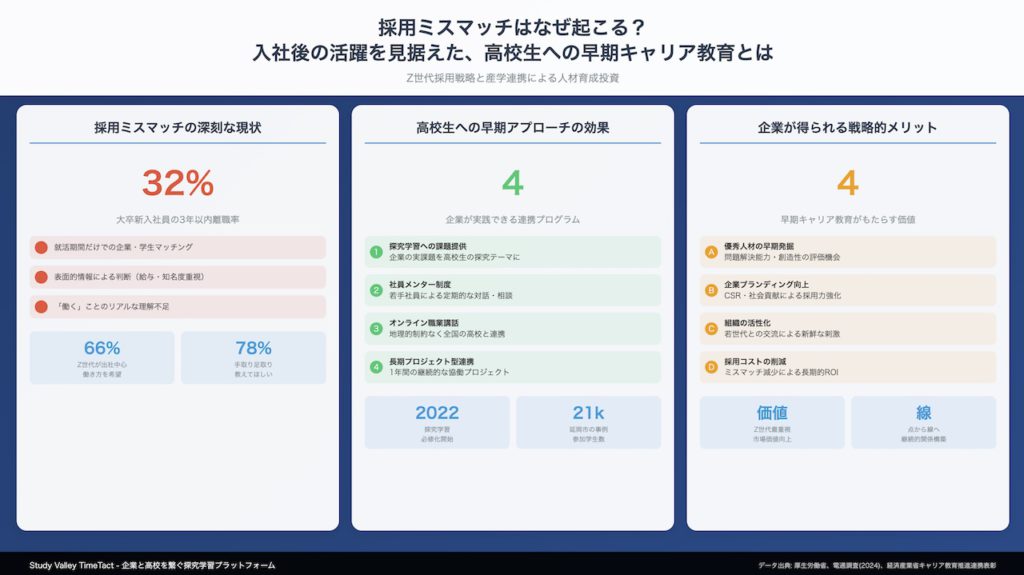

新卒採用における早期離職率の高さは、多くの企業にとって深刻な課題となっています。厚生労働省のデータによると、大卒新入社員の約3割が3年以内に離職しているのが現状です。この採用ミスマッチの根本原因は、実は就職活動期間の問題ではなく、それ以前の段階にあるのかもしれません。本記事では、高校生への早期キャリア教育が、なぜ入社後の活躍と定着に繋がるのか、そして企業が今すぐ取り組むべき具体的なアプローチについて解説します。

Screenshot

Screenshot 【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

採用ミスマッチが生まれる構造的な問題

採用ミスマッチは、企業と求職者の双方にとって大きな損失をもたらします。なぜこのような事態が繰り返されるのか、その構造的な問題を分析してみましょう。

「就活」で初めて出会う企業と学生

多くの学生にとって、企業との本格的な接点は大学3年生の就職活動が初めてです。限られた期間で多数の企業を比較検討し、人生の重要な決断を下すことは、どう考えても無理があります。企業側も短時間の面接や説明会で学生の本質を見極めることは困難です。

表面的な情報による判断

就職活動では、給与・福利厚生・知名度といった表面的な情報が重視されがちです。一方で、企業文化、実際の業務内容、キャリアパスなど、入社後の満足度を左右する重要な要素は十分に伝わりません。結果として、イメージと現実のギャップが生まれます。

「働く」ことのリアルな理解不足

学生の多くは、実際の仕事がどのようなものかを具体的にイメージできていません。アルバイト経験はあっても、正社員として組織で働くことの責任や醍醐味、困難さなどを理解する機会は限られています。この経験不足が、入社後の「こんなはずじゃなかった」という失望に繋がります。

高校生への早期キャリア教育が注目される理由

こうした採用ミスマッチを根本から解決するために、高校生段階からのキャリア教育が注目を集めています。その理由と効果について詳しく見ていきましょう。

価値観形成期における企業理解

高校生は価値観や職業観が形成される重要な時期にあります。この段階で多様な企業や仕事に触れることで、自分の興味関心や適性を時間をかけて探ることができます。また、企業側も長期的な視点で学生の成長を見守ることが可能になります。

探究学習との親和性

高校で必修化された「総合的な探究の時間」は、実社会の課題に取り組む絶好の機会です。企業が抱える実際の課題をテーマに探究活動を行うことで、生徒は企業の事業内容や社会的意義を深く理解できます。これは、従来のインターンシップよりも深い学びをもたらします。

自己理解の深化

高校生の段階から様々な企業や職業に触れることで、自分の強み・弱み・興味関心を客観的に把握する機会が増えます。この自己理解の深さが、将来の適切な進路選択に繋がり、結果的にミスマッチを防ぐことになります。

企業が実践できる高校生への早期キャリア教育プログラム

では、具体的にどのような形で高校生への早期キャリア教育を実施できるのでしょうか。実践的なプログラム例を紹介します。

1. 探究学習への課題提供

企業が実際に直面している課題を高校生の探究テーマとして提供します:

- 「若者の〇〇離れを解決する新サービスの提案」

- 「地域活性化に繋がる新規事業のアイデア」

- 「SDGs達成に向けた自社の取り組み改善案」

生徒は企業の実際の事業や課題を深く理解しながら、問題解決能力を養うことができます。

2. 社員メンター制度

若手社員が高校生のメンターとなり、定期的な対話や相談を通じてキャリア形成を支援します。社員にとっても、自身のキャリアを振り返る機会となり、相互に学びがある取り組みです。

3. オンライン職業講話シリーズ

様々な部署の社員が、自身の仕事内容や一日の流れ、やりがいなどを高校生に向けて発信します。オンライン形式により、地理的制約なく全国の高校と連携できます。

4. 長期プロジェクト型連携

1年間を通じて、高校生と企業が共同でプロジェクトに取り組みます。例えば:

- 第1四半期:企業理解・課題発見

- 第2四半期:調査・分析

- 第3四半期:解決策の立案・実験

- 第4四半期:成果発表・振り返り

このような長期的な関わりにより、表面的でない深い相互理解が生まれます。

早期キャリア教育がもたらす企業側のメリット

高校生への早期キャリア教育は、企業にとっても多くのメリットをもたらします。

優秀人材の早期発掘

探究活動やプロジェクトを通じて、問題解決能力や創造性に優れた人材を早期に発見できます。これらの生徒との関係を継続することで、将来の採用に繋げることが可能です。

企業ブランディングの向上

教育への貢献は、企業の社会的責任(CSR)として高く評価されます。特にZ世代は企業の社会貢献活動を重視する傾向があるため、採用ブランディングにも好影響を与えます。

組織の活性化

高校生との交流は、社員に新鮮な刺激を与えます。若い世代の視点や発想に触れることで、既存の業務や組織文化を見直すきっかけにもなります。

採用コストの削減

長期的に見れば、ミスマッチによる早期離職の減少は、採用・教育コストの大幅な削減に繋がります。また、企業理解が深い学生は入社後の立ち上がりも早く、生産性向上にも寄与します。

Study Valley TimeTactで実現する効果的な産学連携

ここまで、高校生への早期キャリア教育の重要性と具体的な取り組みについて解説してきました。しかし、企業が独自にこうしたプログラムを立ち上げ、運営することは容易ではありません。そこで活用したいのが、Study Valley TimeTactです。

企業と高校を繋ぐプラットフォーム

TimeTactは、企業の課題と高校の探究学習をマッチングする機能を持っています。企業は自社の課題やプロジェクトを登録するだけで、興味を持った高校からの応募を受けることができます。煩雑な調整作業はプラットフォームが代行します。

探究活動の可視化と評価

生徒の探究活動は全てTimeTact上に記録・可視化されます。企業は生徒の思考プロセスや成長の軌跡を詳細に把握でき、単なる成果物だけでなく、その過程も含めて評価することが可能です。

継続的な関係構築支援

TimeTactは、プロジェクト終了後も企業と生徒の関係を継続するための機能を提供します。定期的な情報発信、イベント案内、進路相談など、長期的な関係構築をサポートします。

効果測定とPDCA

プログラムの効果を定量的に測定し、改善点を明確にする分析機能も搭載されています。参加生徒の満足度、学習効果、企業認知度の変化などを数値化し、より効果的なプログラムへと改善していくことができます。

まとめ:採用の「点」から育成の「線」へ

採用ミスマッチの問題は、就職活動という「点」だけでは解決できません。高校生の段階から企業と学生が相互理解を深め、共に成長していく「線」の関係を構築することが重要です。早期キャリア教育は、単なる採用活動の前倒しではなく、次世代の人材育成への投資であり、企業の持続的成長に不可欠な取り組みです。

人事・採用担当者の皆様には、5年後、10年後の自社を支える人材を今から育てるという長期的視点を持っていただきたいと思います。Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用しながら、高校生への早期キャリア教育に取り組むことで、採用ミスマッチを根本から解決し、真に活躍する人材との出会いを実現できるはずです。未来への投資は、今から始まっています。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。