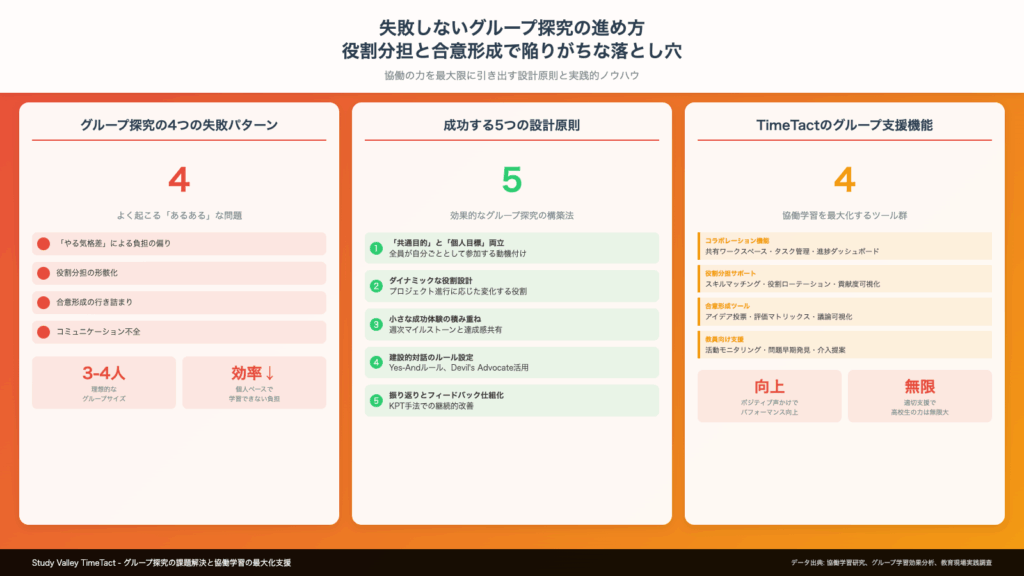

失敗しないグループ探究の進め方。役割分担と合意形成で陥りがちな落とし穴

「グループ探究って、結局誰か一人がやることになる」「意見がまとまらなくて、時間だけが過ぎていく」――多くの高校で聞かれる生徒や教員の悩みです。個人探究とは異なり、グループ探究には特有の難しさがあります。本記事では、グループ探究でよく起こる問題と、それを回避するための具体的な方法を解説します。協働の力を最大限に引き出し、全員が成長できるグループ探究の進め方を学びましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

グループ探究でよく起こる「あるある」な失敗パターン

まず、グループ探究で陥りがちな典型的な失敗パターンを整理します。これらを認識することが、成功への第一歩です。

1. 「やる気格差」による負担の偏り

最も多い問題は、メンバー間のモチベーションの差です。

- リーダー的な生徒が全ての作業を抱え込む

- 「任せた」と言いながら、実質的に何もしない生徒が出る

- 締切直前になって慌てて一部の生徒が徹夜で仕上げる

- 成果発表では全員が同じ評価を受けることへの不満

2. 役割分担の形骸化

表面的な役割分担をしても、実際の活動では機能しないケースが多発します。

- 「調査係」「まとめ係」など、曖昧な役割設定

- 役割の境界が不明確で、責任の所在が曖昧に

- 得意不得意を考慮しない機械的な分担

- 役割の固定化により、学びの機会が偏る

3. 合意形成の行き詰まり

異なる意見をまとめる過程で、グループが機能不全に陥ることがあります。

- 声の大きい生徒の意見だけが通る

- 表面的な多数決で深い議論がなされない

- 対立を避けるあまり、当たり障りのないテーマに落ち着く

- 議論が平行線をたどり、時間だけが浪費される

4. コミュニケーション不全

情報共有や進捗管理が適切に行われず、チームワークが崩壊します。

- LINEグループは作ったが、既読スルーが横行

- 重要な情報が一部のメンバーにしか伝わらない

- 会議の日程調整だけで疲弊する

- オンラインとオフラインの情報格差

成功するグループ探究の5つの設計原則

これらの失敗を避け、効果的なグループ探究を実現するための設計原則を紹介します。

1. 「共通の目的」と「個人の目標」の両立

グループ全体の目的と、各メンバーの個人的な学習目標を明確化します。

- グループミッション:「地域の高齢者の孤立を解消する方法を提案する」

- Aさんの目標:「インタビュー技術を身につける」

- Bさんの目標:「データ分析スキルを向上させる」

- Cさんの目標:「プレゼンテーション能力を高める」

これにより、全員が「自分ごと」として探究に取り組む動機付けができます。

2. ダイナミックな役割設計

固定的な役割ではなく、プロジェクトの進行に応じて変化する役割設計を行います。

| フェーズ | 必要な役割 | ローテーション |

|---|---|---|

| 課題設定期 | ファシリテーター、記録係、タイムキーパー | 毎回交代 |

| 調査期 | フィールドワーク隊、文献調査隊、データ整理係 | 2週間ごと |

| 分析期 | 分析リーダー、批判的検討係、可視化担当 | タスクごと |

| まとめ期 | 執筆担当、デザイン担当、プレゼン準備係 | 得意分野考慮 |

3. 「小さな成功体験」の積み重ね

大きな目標を細かいマイルストーンに分解し、達成感を共有します。

- 週次の小目標設定と振り返り

- 各フェーズでの成果物の完成

- 外部からのフィードバック機会の設定

- 進捗の可視化と祝福の文化

4. 建設的な対話のルール設定

意見の対立を恐れず、生産的な議論ができる環境を作ります。

- Yes, And ルール:相手の意見を否定せず、追加提案する

- Devil’s Advocate:あえて反対意見を述べる役を設定

- Silent Brainstorming:まず個人で考えてから共有

- Decision Matrix:評価基準を明確にした意思決定

5. 振り返りとフィードバックの仕組み化

定期的な振り返りを通じて、グループとしての成長を促進します。

- 週次のKPT(Keep, Problem, Try)振り返り

- ピアフィードバックの実施

- プロセスの記録と改善

- 失敗から学ぶ文化の醸成

教員が押さえるべきファシリテーションのポイント

グループ探究の成功には、教員の適切な関わりが不可欠です。以下、重要なポイントを解説します。

介入のタイミングと度合い

教員は「教える」のではなく「支援する」立場を意識します。

- 観察期:最初は見守り、グループのダイナミクスを把握

- 介入の判断基準:

- 安全上の問題が発生しそうな時

- 完全に行き詰まり、1週間以上進展がない時

- メンバー間の深刻な対立が生じた時

- 方向性が大きくずれている時

- 介入の方法:答えを与えるのではなく、問いかけで気づきを促す

グループ編成の工夫

効果的な学びを生むグループ編成の原則を紹介します。

- 多様性の確保:得意分野、性格、興味が異なるメンバー構成

- 人数の適正化:3〜4名が理想(2名は負担大、5名以上は調整困難)

- 相性の考慮:仲良しグループより、建設的な緊張感がある組み合わせ

- リーダーシップの分散:特定の生徒に負担が集中しない配慮

評価方法の透明化

グループ探究特有の評価の難しさに対する解決策です。

- プロセス評価の重視:成果物だけでなく、協働の過程を評価

- 個人の貢献度の可視化:活動記録による個別評価

- 相互評価の導入:メンバー間でのフィードバック

- 自己評価の活用:学びの振り返りレポート

よくあるトラブルへの対処法

実際の現場で起こりがちなトラブルと、その対処法を具体的に紹介します。

ケース1:フリーライダー問題

状況:特定のメンバーが作業に参加せず、他のメンバーの負担が増大

対処法:

- 個別面談で本人の事情を確認(体調、家庭環境、理解度など)

- 小さなタスクから参加を促す

- 貢献の仕方を多様化(調査以外にも、連絡係、スケジュール管理など)

- 最終手段として、グループ再編成も検討

ケース2:意見の対立と感情的な衝突

状況:探究の方向性を巡って意見が対立し、人間関係が悪化

対処法:

- 一旦クールダウンの時間を設ける

- 対立点を可視化し、論点を整理

- 第三者(他グループのメンバーや教員)の意見を聞く

- 両方の案を小規模で試すパイロット期間の設定

ケース3:スケジュール調整の困難

状況:部活や塾で忙しく、全員が集まる時間が取れない

対処法:

- オンラインツールの積極活用(Zoom、Google Meet等)

- 非同期でも進められる作業の設計

- コアタイムの設定(週1回30分は必ず全員参加など)

- 学校の昼休みや放課後の有効活用

Study Valley TimeTactで実現する円滑なグループ探究

グループ探究の課題を解決し、協働の学びを最大化するために、Study Valley TimeTactは強力な支援機能を提供します。

コラボレーション機能

チームでの活動をスムーズに進めるための機能群です。

- 共有ワークスペース:全員がリアルタイムで編集可能な作業空間

- タスク管理機能:誰が何をいつまでにやるかを可視化

- 進捗共有ダッシュボード:各メンバーの活動状況が一目瞭然

- コメント・フィードバック機能:建設的な意見交換をサポート

役割分担サポート

効果的な役割分担をシステムがサポートします。

- 役割テンプレートの提供

- スキル・興味のマッチング機能

- 役割ローテーションの自動提案

- 貢献度の自動記録と可視化

合意形成ツール

意見の対立を生産的な議論に変える仕組みです。

- アイデア投票機能

- 評価マトリックスツール

- 議論の可視化機能(マインドマップ形式)

- 決定事項の自動記録

教員向け支援機能

教員が適切なタイミングで介入できるようサポートします。

- グループ活動のモニタリング機能

- 問題の早期発見アラート

- 介入ポイントの提案

- グループ別カスタマイズ指導の記録

まとめ:協働の力を引き出すグループ探究へ

グループ探究は、適切に設計・運営されれば、個人探究では得られない深い学びと成長の機会となります。役割分担と合意形成の落とし穴を理解し、それを回避する仕組みを整えることで、全員が主体的に参加できる探究活動が実現します。

Study Valley TimeTactは、グループ探究における様々な課題を技術的にサポートし、生徒たちが本質的な探究活動に集中できる環境を提供します。協働の力を最大限に引き出し、21世紀に必要なコラボレーション能力を育むグループ探究を、今日から始めてみませんか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。