「うちの会社、高校生に知られてないし…」と諦める前に、採用担当者ができること

BtoB企業の採用担当者の多くが抱える悩み—「自社の知名度が低く、優秀な人材の採用が困難」。テレビCMで頻繁に目にするBtoC企業と比べ、一般消費者との接点が少ないBtoB企業は、どうしても学生の認知度で劣ってしまいます。しかし、知名度の低さを理由に採用を諦める必要はありません。本記事では、高校生との早期接点づくりから始める、新しい採用ブランディングの方法について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

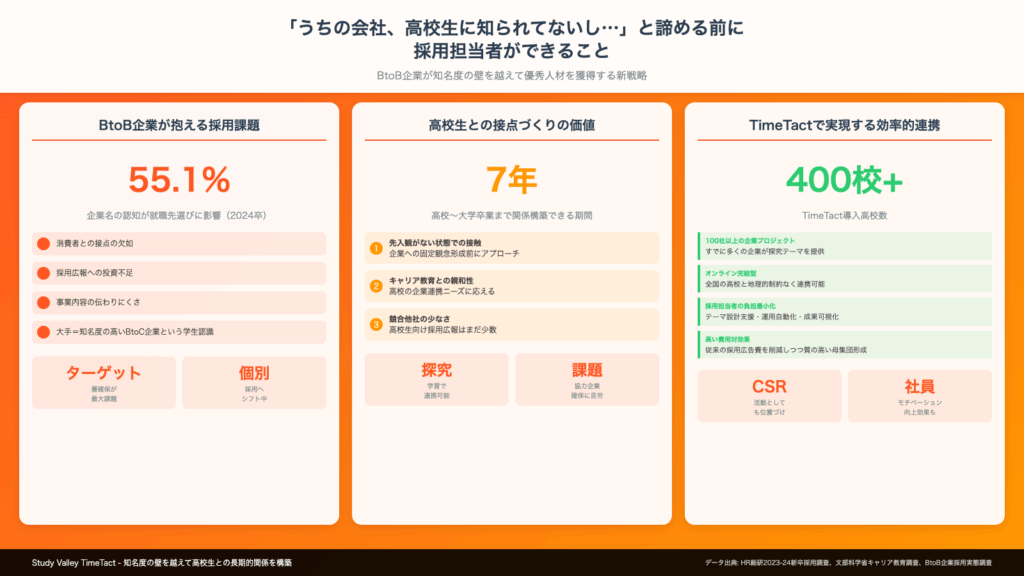

知名度が低いBtoB企業が抱える採用の現実

日本の産業を支えるBtoB企業の多くは、世界的な技術力や安定した経営基盤を持ちながら、採用市場では苦戦を強いられています。その背景には、構造的な課題が存在しています。

なぜBtoB企業は学生に知られていないのか

BtoB企業が学生から認知されにくい理由は、主に以下の5つに集約されます。

- 消費者との接点の欠如:一般消費者向けの広告を打つ必要がないため、CMや広告で企業名を目にする機会がない

- 採用広報への投資不足:採用部署の人員が少なく、知名度向上のための施策に手が回らない

- 事業内容の伝わりにくさ:素材や部品など、最終製品ではない商材を扱うため、価値が理解されにくい

- 学生の大手志向:学生が言う「大手企業」の多くは「知名度の高いBtoC企業」を指している

- 早期接触の不足:大学3年生からの採用活動では、すでに学生の志望企業が固まっている

実際、BtoB企業の採用担当者からは、「説明会を開いても学生が集まらない」「優秀な学生ほど知名度の高い企業に流れてしまう」といった声が多く聞かれます。

従来の採用手法の限界

多くのBtoB企業は、以下のような従来型の採用手法に依存してきました。

- 大学3年生向けの合同説明会への参加

- リクルーターによる大学訪問

- ナビサイトへの求人掲載

- インターンシップの実施

しかし、これらの手法ではすでに他社への志望度が高まっている学生にアプローチすることになり、知名度で劣るBtoB企業は圧倒的に不利な立場に置かれています。

高校生との接点を作る新たなアプローチ

この状況を打開するカギは、「より早い段階での接点づくり」にあります。特に注目すべきは、高校生の段階でのアプローチです。

なぜ高校生へのアプローチが有効なのか

高校生へのアプローチには、以下のような戦略的メリットがあります。

- 先入観がない状態での接触:まだ企業に対する固定観念が形成されていない

- キャリア教育との親和性:高校でのキャリア教育が本格化し、企業との連携ニーズが高まっている

- 長期的な関係構築:高校生から大学卒業まで約7年間の関係性を築ける

- 競合他社の少なさ:高校生向けの採用広報を行っている企業はまだ少数

高校のキャリア教育の現状

文部科学省の定義によると、キャリア教育とは「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」です。高校では以下のような取り組みが行われています。

- 職業体験・インターンシップ

- 社会人講師による講演会

- ワークショップ形式の進路学習

- 企業訪問・工場見学

しかし、多くの高校では協力企業の確保に苦労しているのが実情です。ここに、BtoB企業にとっての大きなチャンスがあります。

探究学習を活用した企業認知度向上の方法

2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」は、BtoB企業にとって絶好の機会となっています。

探究学習とは何か

探究学習は、生徒が自ら課題を設定し、情報収集・整理・分析を行い、まとめ・表現するという一連のプロセスを通じて、課題解決能力を育成する学習です。その特徴は以下の通りです。

- 実社会の課題を題材にする

- 答えのない問いに取り組む

- 外部との連携が推奨されている

- 3年間を通じて継続的に実施される

BtoB企業が探究学習に貢献できること

BtoB企業は、その専門性と社会的役割を活かして、以下のような形で探究学習に貢献できます。

- リアルな社会課題の提供

- 自社が直面している技術的課題

- 業界全体が抱える社会問題

- SDGsに関連する取り組み

- 専門知識の共有

- 社員による出張授業

- オンラインでの質疑応答

- 探究活動へのフィードバック

- 探究成果の社会実装支援

- 生徒のアイデアへの講評

- 優秀な提案の事業化検討

- 成果発表会への参加

成功事例に学ぶ効果的なアプローチ

すでに高校生との接点づくりに成功しているBtoB企業の事例から、以下のような成功パターンが見えてきます。

- 継続的な関係構築:単発のイベントではなく、年間を通じた継続的な支援

- 双方向のコミュニケーション:一方的な情報提供ではなく、生徒との対話を重視

- 社員の積極的な参加:若手社員を中心に、多くの社員が関わる仕組み

- 成果の可視化:生徒の成長や学びを記録し、共有する仕組み

Study Valley TimeTactによる効率的な高校連携

高校との連携に興味はあるものの、「どう始めればいいかわからない」「リソースが足りない」という企業にとって、Study Valley社の「TimeTact」は強力なソリューションとなります。

TimeTactが実現する企業と高校の新しい関係

TimeTactは、400校以上の高校で導入されている探究学習支援プラットフォームとして、企業と高校をシームレスにつなぎます。

- 100社以上の企業プロジェクト:すでに多くの企業が探究テーマを提供

- マッチング機能:企業の専門性と生徒の興味をマッチング

- オンライン完結型:全国の高校と地理的制約なく連携可能

- 継続的な接点:3年間を通じた長期的な関係構築

採用担当者の負担を最小限に

TimeTactを活用することで、少ない工数で最大の効果を得ることができます。

- 探究テーマの設計支援:専門コンサルタントが企業の強みを活かしたテーマ設計をサポート

- 運用の自動化:生徒からの質問への対応やフィードバックの仕組みを効率化

- 成果の可視化:生徒の取り組みや反応をデータで把握

- 採用への接続:興味を持った生徒との継続的なコミュニケーション

投資対効果の高い採用ブランディング

従来の採用広告と比較して、TimeTactを活用した高校連携は費用対効果が非常に高いという特徴があります。

- 広告費の削減:ナビサイトや合同説明会への出展費用を削減

- 質の高い母集団形成:自社に興味を持つ学生を長期的に育成

- 社会貢献との両立:CSR活動としても位置づけられる

- 社員のモチベーション向上:教育支援活動への参加による社員の成長

まとめ:知名度の壁を越える新しい採用戦略

「うちの会社、高校生に知られてないし…」という諦めは、もはや過去のものです。高校生との早期接点づくり、特に探究学習を通じた連携は、BtoB企業にとって知名度の壁を越える強力な武器となります。

重要なのは、採用を「点」ではなく「線」で捉えることです。大学3年生になってから急に接触するのではなく、高校生の段階から自社の魅力や社会的価値を伝え、長期的な関係を構築していく。この新しいアプローチこそが、これからの採用市場で勝ち残るカギとなるでしょう。

Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、限られたリソースでも効果的な高校連携が可能になります。今こそ、従来の採用手法から脱却し、未来の人材と早期に出会う新しい採用戦略に舵を切るときです。

知名度で勝負するのではなく、高校生の成長に貢献しながら自社のファンを育てる。この発想の転換が、BtoB企業の採用を大きく変えることになるでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。