志望理由書に深みを与える。探究活動と自分の将来を接続させるストーリーの描き方

総合型選抜や学校推薦型選抜において、志望理由書は合否を左右する重要な要素です。しかし、多くの生徒が「なぜその大学・学部を志望するのか」を表面的にしか説明できず、説得力のある志望理由書を書けずに苦労しています。本記事では、高校3年間の探究活動を効果的に活用し、自分の将来像と結びつけることで、志望理由書に深みと説得力を持たせる具体的な方法を解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ多くの志望理由書が「薄い」と評価されてしまうのか

大学の入試担当者が読む志望理由書の多くは、残念ながら「どこかで読んだことがある内容」の羅列になってしまっています。その原因を理解することが、優れた志望理由書を書く第一歩となります。

志望理由書でよく見られる5つの問題点

入試担当者への聞き取り調査から、以下のような問題点が浮かび上がってきました:

- 表面的な大学理解:パンフレットやWebサイトの情報をそのまま書き写しただけ

- 一般論の羅列:「貴学は〇〇の研究が有名で…」といった誰でも書ける内容

- 自己分析の不足:なぜ自分がその分野に興味を持ったのか、具体的な経験が書かれていない

- 将来像の曖昧さ:「社会に貢献したい」など、抽象的で具体性に欠ける将来像

- 論理の飛躍:高校での経験と大学での学び、将来の目標が論理的につながっていない

探究活動を活かしきれていない現状

特に注目すべきは、探究活動の経験が志望理由書で効果的に活用されていないという点です。ある大学の調査によると、総合型選抜の志願者の約90%が何らかの探究活動を行っているにも関わらず、それを志望理由と有機的に結びつけられている生徒は30%未満でした。

探究活動は、単なる「実績」として記載するものではありません。自己理解を深め、学問への興味を具体化し、将来像を明確にする貴重な経験として、志望理由書の核心部分を構成する要素なのです。

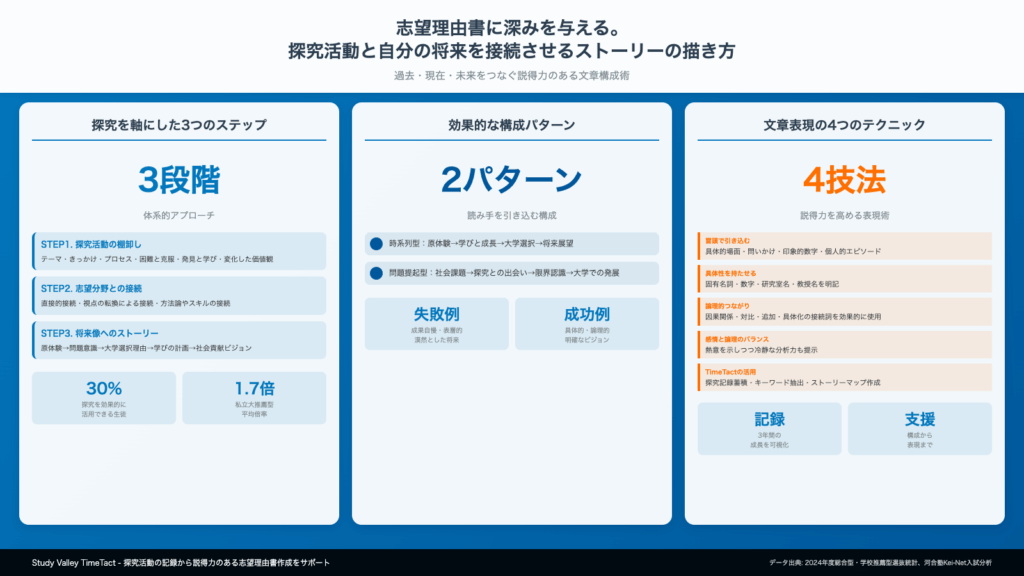

探究活動を志望理由書の「軸」にする3つのステップ

では、どのようにして探究活動を志望理由書に効果的に組み込めばよいのでしょうか。以下の3つのステップに沿って、体系的に進めていきましょう。

ステップ1:探究活動の「棚卸し」と意味づけ

まず、これまでの探究活動を振り返り、そこから得た学びや気づきを整理します。

探究活動振り返りシート

以下の項目について、具体的に書き出してみましょう:

- 探究テーマ:何について研究したか

- きっかけ:なぜそのテーマを選んだか(個人的な体験や問題意識)

- プロセス:どのような方法で探究を進めたか

- 困難と克服:直面した課題と、それをどう乗り越えたか

- 発見と学び:探究を通じて得た新たな知見や気づき

- 変化した価値観:探究前後で自分の考え方がどう変わったか

- 残された課題:さらに深めたいと思った疑問や課題

具体例:環境問題の探究から医学部志望へ

ある生徒の例を見てみましょう:

- 探究テーマ:地域の河川におけるマイクロプラスチック汚染の実態調査

- きっかけ:祖父が漁師で、「最近、魚の様子がおかしい」という話を聞いたこと

- プロセス:月1回の水質調査、地元大学の研究室での分析協力

- 困難と克服:専門知識の不足→論文を読み込み、専門家にインタビュー

- 発見と学び:環境汚染が生態系だけでなく、人間の健康にも影響することを実感

- 変化した価値観:環境問題を「健康問題」として捉えるようになった

- 残された課題:マイクロプラスチックが人体に与える長期的影響の解明

ステップ2:志望分野との接続点を見つける

次に、探究活動で得た経験や問題意識を、志望する学問分野とどう結びつけるかを考えます。

接続のパターン①:直接的な接続

探究テーマがそのまま大学での学びにつながるケース:

- プログラミングで地域課題を解決→情報工学部でさらに高度な技術を学ぶ

- 日本の伝統文化の探究→文学部で日本文化を学術的に研究

- 地域経済の分析→経済学部で理論的背景を学ぶ

接続のパターン②:視点の転換による接続

探究活動で得た視点や方法論を、別の分野に応用するケース:

- 環境問題の探究→医学部で環境医学を専攻(上記の例)

- 地域の歴史探究→都市計画学で歴史を活かしたまちづくり

- スポーツ科学の探究→経営学部でスポーツビジネスを学ぶ

接続のパターン③:方法論・スキルの接続

探究で身につけた研究手法やスキルを活かすケース:

- 統計分析の手法→心理学部で実証的研究を行う

- インタビュー調査の経験→社会学部でフィールドワークを実践

- 実験計画の立案力→理学部で研究者を目指す

ステップ3:将来像へのストーリーを構築する

最後に、過去(探究活動)→現在(大学選択)→未来(将来の目標)という時間軸でストーリーを組み立てます。

説得力のあるストーリーの要素

- 具体的な原体験:探究活動での印象的なエピソード

- 問題意識の明確化:社会のどんな課題を解決したいか

- なぜその大学・学部なのか:他では実現できない理由

- 大学で何を学びたいか:具体的な授業名や研究室名を挙げる

- 卒業後のビジョン:職業だけでなく、どんな価値を社会に提供するか

志望理由書の構成と書き方のテクニック

ストーリーが固まったら、いよいよ文章として構成していきます。読み手を引き込む志望理由書の書き方を解説します。

効果的な構成パターン

パターンA:時系列型構成

- 導入(原体験):探究活動での印象的な出来事から始める(全体の20%)

- 展開(学びと成長):探究を通じた問題意識の深まり(30%)

- 転換(大学選択の理由):なぜその大学・学部なのか(30%)

- 結論(将来展望):大学での学びを活かした将来像(20%)

パターンB:問題提起型構成

- 問題提起:社会課題や学問的疑問を最初に提示(20%)

- 探究活動との出会い:その問題に気づいたきっかけ(25%)

- 現在の限界と課題:高校レベルでは解決できなかったこと(25%)

- 大学での発展:より高度な学びへの期待と計画(30%)

文章表現の具体的なテクニック

1. 冒頭で読み手を引き込む

最初の一文で印象を決めることができます。以下のような書き出しが効果的です:

- 具体的な場面描写:「顕微鏡を覗いた瞬間、私の世界観が変わった」

- 問いかけ:「なぜ日本の若者の投票率は低いのだろうか」

- 印象的な数字やデータ:「年間8万トン。これが私の町から出るプラスチックごみの量だ」

- 個人的なエピソード:「祖母の認知症をきっかけに、私は脳科学に興味を持った」

2. 具体性を持たせる表現

抽象的な表現を避け、具体的な事実や数字、固有名詞を使いましょう:

- ✗「貴学の充実した研究環境で学びたい」

- ✓「貴学の〇〇研究室が開発した△△技術を用いて、私も□□の研究に取り組みたい」

3. 論理的なつながりを示す接続詞

文章の流れを明確にする接続詞を効果的に使います:

- 因果関係:「したがって」「その結果」「このため」

- 対比・転換:「しかし」「一方で」「ところが」

- 追加・発展:「さらに」「加えて」「その上で」

- 具体化:「具体的には」「例えば」「実際に」

4. 感情と論理のバランス

熱意を示しつつも、冷静な分析力も見せることが重要です:

- 感情的要素:探究活動での感動、発見の喜び、社会貢献への想い

- 論理的要素:データに基づく分析、先行研究の理解、実現可能性の検討

よくある失敗パターンとその改善方法

実際の志望理由書でよく見られる失敗パターンと、その改善方法を具体的に見ていきましょう。

失敗例1:探究活動の「成果自慢」に終始する

問題のある書き方

「私は探究活動で県大会で優秀賞を受賞しました。この経験を活かして貴学で学びたいです。」

改善例

「探究活動で地域の空き家問題を調査する中で、単なる建物の問題ではなく、コミュニティの崩壊という深刻な社会課題であることに気づきました。県大会での発表を通じて多くの方から意見をいただき、この問題を建築の側面だけでなく、社会システム全体から解決する必要性を感じました。貴学の都市社会工学科では、ハード面とソフト面の両方からアプローチする研究が行われており…」

失敗例2:大学の特色を表層的にしか理解していない

問題のある書き方

「貴学は国際性を重視しており、グローバルな人材を育成していると聞きました。」

改善例

「貴学の『グローバル・フィールドスタディ・プログラム』では、2年次に途上国でのフィールドワークが必修となっており、現地での課題発見から解決策の実装まで一貫して学べる点に魅力を感じています。私が探究活動で取り組んだフェアトレードの研究では、現地の実情を知ることの重要性を痛感しました。特に、〇〇教授が進めているガーナでのカカオ農家支援プロジェクトに参加し…」

失敗例3:将来像が漠然としている

問題のある書き方

「将来は社会に貢献できる人材になりたいと思います。」

改善例

「将来は、環境コンサルタントとして、中小企業の環境経営を支援したいと考えています。私の地元では、多くの中小企業が環境規制への対応に苦慮しています。探究活動で地元企業30社にインタビューした結果、技術はあっても環境マネジメントのノウハウが不足していることがわかりました。貴学で環境経済学と経営学を横断的に学び、企業の競争力向上と環境保護を両立させる実践的な手法を身につけ…」

Study Valley TimeTactで探究活動を「見える化」する

ここまで、探究活動を志望理由書に活かす方法を解説してきましたが、「自分の探究活動を振り返るのが難しい」「どの経験を取り上げればいいかわからない」という声も多く聞かれます。そんな課題を解決するのが、探究活動の記録と振り返りを支援するツールの活用です。

TimeTactが実現する探究活動の体系的な記録

Study Valley TimeTactは、日々の探究活動を記録し、成長の軌跡を可視化することで、志望理由書作成を強力にサポートします:

探究ポートフォリオ機能

- 活動記録の蓄積:日々の気づきや学びをリアルタイムで記録

- 成長の可視化:時系列で自分の変化を確認できる

- エビデンスの保存:写真、動画、資料を一元管理

- 振り返り支援:定期的なリフレクションを促す仕組み

志望理由書作成支援機能

- キーワード抽出:探究記録から重要なキーワードを自動抽出

- ストーリーマップ:経験を時系列で整理し、つながりを可視化

- 大学情報との照合:志望大学の特色と自分の経験をマッチング

- 文章構成テンプレート:効果的な構成パターンを提案

先輩たちの成功事例

TimeTactを活用して志望理由書を作成し、合格を勝ち取った先輩たちの声:

- 「3年間の探究活動がすべて記録されていたので、忘れていた大切な経験も思い出せました」(東京大学工学部合格)

- 「キーワード抽出機能で、自分の興味の変遷が明確になり、志望理由に説得力が生まれました」(慶應義塾大学法学部合格)

- 「大学の研究内容と自分の探究テーマの接点が見つかり、具体的な志望理由が書けました」(京都大学理学部合格)

まとめ:あなたの探究が、未来への扉を開く

志望理由書は、単なる入試書類ではありません。これまでの自分を振り返り、これからの自分を描く、人生の設計図なのです。高校3年間の探究活動は、その設計図を描くための貴重な素材となります。

探究活動での経験を丁寧に振り返り、志望する学問分野との接続点を見つけ、将来への具体的なストーリーを構築する。このプロセスを通じて、あなたの志望理由書は、他の誰にも書けない、唯一無二のものになるはずです。

そして、Study Valley TimeTactのようなツールを活用することで、探究活動の記録と振り返りがより効果的に行え、説得力のある志望理由書作成につながります。

大切なのは、探究活動を「過去の実績」としてではなく、「未来への原動力」として捉えること。あなたの探究心が、大学での学びを経て、社会でどのように花開くのか。その物語を、自信を持って綴ってください。あなたの探究が、必ず未来への扉を開きます。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。