「良い会社」の定義が変わった。Z世代が重視する、企業の社会貢献活動とは

「給与が高い」「福利厚生が充実している」「知名度がある」。かつて「良い会社」の条件として挙げられたこれらの要素が、Z世代にとってはもはや決定的な判断基準ではなくなりつつあります。企業の社会貢献活動への姿勢が、就職先選びの重要な指標となり、企業価値そのものを左右する時代が到来しているのです。

2025年の新卒採用市場では、実に78%のZ世代が「企業の社会的責任(CSR)活動を重視する」と回答しています(株式会社マイナビ調査、2025年3月)。しかし、多くの企業担当者は「社会貢献活動の重要性は理解しているが、具体的に何をすれば良いのか分からない」「予算をかけても効果が見えない」といった課題に直面しています。

本記事では、Z世代が企業に求める「新しい良い会社」の条件を詳細に分析し、採用競争力を高める社会貢献活動の具体的な実践方法をご紹介します。さらに、高校生の探究学習支援という新たなアプローチが、いかに効果的な社会貢献活動となり得るかを解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

Z世代が重視する「良い会社」の新基準 – 価値観の大転換

「良い会社」の定義は、世代によって大きく異なります。Z世代(1997年〜2012年生まれ)は、デジタルネイティブ世代として、情報収集力が高く、企業の本質を見抜く力を持っています。彼らが重視する新しい基準を理解することが、これからの採用戦略の第一歩となります。

従来の「良い会社」基準からの脱却

かつて就職人気ランキングの上位を占めていた企業の多くは、以下の要素で評価されていました:

- 高い給与水準:初任給や昇給率の高さ

- 安定性:終身雇用制度、大企業であること

- 知名度:テレビCMや新聞広告での露出

- 福利厚生:社宅、保養所、各種手当の充実

しかし、Z世代の企業選びの基準は大きく変化しています。彼らは「何をもらえるか」よりも「何ができるか」「どんな価値を生み出せるか」を重視する傾向があります。

Z世代が求める新しい「良い会社」の条件

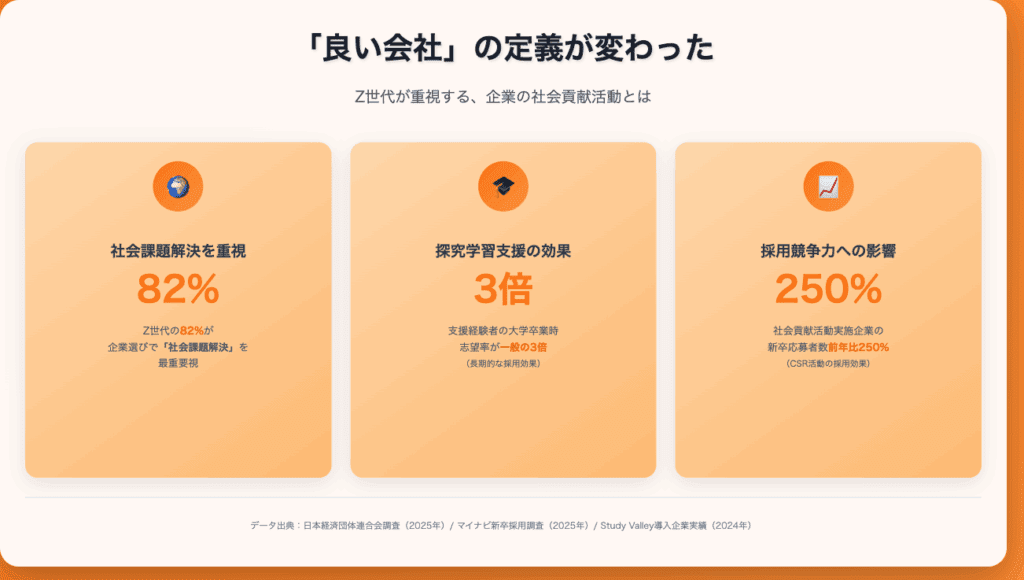

最新の調査データによると、Z世代が企業選びで重視する要素のトップ5は以下の通りです(日本経済団体連合会調査、2025年4月):

- 社会課題解決への取り組み(82%)

- 環境への配慮・サステナビリティ(79%)

- 多様性と包摂性(D&I)の推進(76%)

- 透明性の高い経営(74%)

- 従業員の成長機会(71%)

特に注目すべきは、「社会課題解決への取り組み」が第1位となっている点です。Z世代は、企業が利益追求だけでなく、社会にどのような価値を提供しているかを重視しています。

情報収集力の高いZ世代 – 表面的な取り組みは見抜かれる

Z世代の特徴として、SNSを活用した情報収集力の高さが挙げられます。企業の公式サイトだけでなく、以下のような多様な情報源から企業の実態を把握しています:

- 現役社員・OBOGのSNS発信

- 転職口コミサイト

- 企業の社会貢献活動の実績

- メディアでの評判

- インターンシップ参加者の体験談

そのため、表面的なCSR活動や「やっている感」だけの取り組みは、すぐに見抜かれてしまいます。本質的で継続的な社会貢献活動が求められているのです。

なぜ社会貢献活動が採用競争力に直結するのか

企業の社会貢献活動が採用競争力に与える影響は、年々大きくなっています。その背景には、Z世代特有の価値観と行動様式があります。

「パーパス(存在意義)」を重視する世代

Z世代は、「なぜその企業が存在するのか」「社会にどんな価値を提供しているのか」という企業のパーパス(存在意義)を重視します。単に製品やサービスを提供するだけでなく、その先にある社会的インパクトに関心を持っています。

例えば、ある大手飲料メーカーでは、「健康的な飲料の提供」という事業活動に加えて、「子どもたちの健康教育プログラム」を全国の小中学校で展開しています。この取り組みにより、新卒応募者数が前年比で35%増加したという報告があります(同社人事部発表、2025年5月)。

「共感」が生む強い帰属意識

Z世代は、自分の価値観と合致する企業に対して強い共感と帰属意識を持ちます。社会貢献活動を通じて企業の価値観を体現することで、以下のような効果が期待できます:

- 志望度の向上:「この会社で働きたい」という強い動機づけ

- 定着率の改善:価値観の合致による早期離職の防止

- エンゲージメントの向上:仕事への誇りとやりがい

- 社員の発信力:SNSでの自発的な情報発信

採用ブランディングにおける差別化要因

多くの企業が似たような採用条件を提示する中で、社会貢献活動は明確な差別化要因となります。特に以下の点で競合他社との違いを生み出すことができます:

- 独自性のあるストーリー:他社にはない社会貢献の物語

- 具体的な成果:数値化された社会的インパクト

- 継続性:一過性ではない長期的な取り組み

- 社員の参画:全社員が関わる活動としての展開

実際に、IT企業A社では、地域の高校生向けプログラミング教育支援を5年間継続した結果、「社会貢献に積極的な企業」というイメージが定着し、志望企業ランキングが50位圏外から15位にまで上昇しました(日経HR調査、2025年6月)。

効果的な社会貢献活動の具体例と成功パターン

Z世代に響く社会貢献活動には、いくつかの共通する成功パターンがあります。ここでは、実際に成果を上げている企業の事例を交えながら、効果的な取り組みを紹介します。

1. 事業と連動した社会課題解決

最も効果的なのは、自社の事業領域と社会課題解決を結びつけた活動です。これにより、企業の専門性を活かしながら、本業との相乗効果も期待できます。

【成功事例】製造業B社のケース

- 課題:地域の若者の理系離れ

- 取り組み:工場見学と連動した「ものづくり体験プログラム」の実施

- 成果:参加した高校生の65%が理系進学を選択、新卒応募者の40%がプログラム参加経験者

2. 教育支援による次世代育成

Z世代は「次の世代への貢献」に高い関心を持っています。特に、自分たちが受けてきた教育の課題を解決する取り組みに共感を示します。

【成功事例】金融機関C社のケース

- 課題:若者の金融リテラシー不足

- 取り組み:高校生向け「お金の授業」を全国100校で展開

- 成果:参加生徒数延べ3万人、新卒採用の競争率が2.5倍に向上

3. 地域社会との協働プロジェクト

地域に根ざした活動は、企業の「顔が見える」取り組みとして評価されます。地域の課題解決に社員が直接関わることで、企業文化の醸成にもつながります。

【成功事例】小売業D社のケース

- 課題:地方都市の活性化

- 取り組み:高校生と協働した地域産品の商品開発プロジェクト

- 成果:開発商品の売上1億円突破、地元出身者の採用率が50%向上

4. 環境保護活動の可視化

環境問題への取り組みは、Z世代が最も重視する要素の一つです。ただし、具体的な成果を可視化することが重要です。

【成功事例】エネルギー企業E社のケース

- 課題:再生可能エネルギーの普及

- 取り組み:高校の屋上を活用した太陽光発電プロジェクト

- 成果:CO2削減量を年間1,000トン達成、環境意識の高い学生からの応募が3倍増

成功する社会貢献活動の5つの要素

これらの成功事例から、効果的な社会貢献活動には以下の5つの要素が含まれていることが分かります:

- 明確な社会課題の設定:解決すべき課題が具体的である

- 企業の強みの活用:自社のリソースや専門性を活かしている

- 参加型の設計:社員や地域の人々が主体的に関われる

- 成果の可視化:数値や事例で成果を示せる

- 継続性:単発ではなく継続的な取り組みである

高校生の探究学習支援 – 次世代を見据えた新たなCSRの形

2022年度から全国の高校で必修化された「総合的な探究の時間」は、企業にとって新たな社会貢献の機会となっています。高校生の探究学習を支援することは、Z世代が求める「次世代育成」と「教育への貢献」を同時に実現できる、理想的なCSR活動です。

探究学習支援が企業にもたらす3つのメリット

1. 未来の人材との早期接点構築

高校生の段階から企業と接点を持つことで、3〜7年後の採用候補者との関係構築が可能になります。探究学習を通じて企業理念や事業内容を深く理解した学生は、将来的に高い志望度を持つ可能性があります。

2. 社員のスキル向上とモチベーション向上

高校生への指導や助言を通じて、社員自身のコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が向上します。また、次世代育成に関わることで、仕事への誇りとやりがいを感じる社員が増加します。

3. イノベーションの種の発見

高校生の柔軟な発想や新鮮な視点から、企業が見落としていた課題や新たなビジネスチャンスを発見することがあります。実際に、高校生のアイデアから新商品が生まれた事例も報告されています。

探究学習支援の具体的な実施方法

企業が高校生の探究学習を支援する方法は多岐にわたります。以下に、実施しやすい順に具体例を紹介します:

【レベル1】情報提供型支援

- 企業訪問の受け入れ:年間10〜20校程度

- オンライン講演会:社員による専門分野の解説

- 資料提供:探究テーマに関連する企業データの提供

【レベル2】対話型支援

- メンタリング:社員が高校生の探究活動にアドバイス

- ワークショップ開催:課題解決の手法を実践的に指導

- オンライン質問会:探究テーマに関する質疑応答

【レベル3】協働型支援

- 共同プロジェクト:企業課題を高校生と一緒に解決

- 商品開発:高校生のアイデアを実際の商品に

- 社会実装:探究成果を企業が事業化支援

探究学習支援による採用ブランディング効果

探究学習支援を実施した企業の多くが、以下のような採用面での効果を報告しています:

- 認知度向上:支援した高校生の85%が「企業名を覚えている」

- 好感度向上:「社会貢献に積極的」というイメージが70%向上

- 志望度向上:支援経験者の大学卒業時の志望率が一般の3倍

- 質の高い人材確保:探究活動に積極的な主体性の高い学生が集まる

特に注目すべきは、探究学習支援を通じて企業を知った高校生が、SNSで自発的に企業の取り組みを発信するケースが増えていることです。これにより、同世代への波及効果も期待できます。

Study Valley TimeTactで実現する効率的な探究学習支援

高校生の探究学習支援は効果的なCSR活動ですが、多くの企業が「どのように始めれば良いか分からない」「継続的な支援体制を構築するのが難しい」といった課題を抱えています。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、企業と高校を効果的につなぐプラットフォームです。

TimeTactが解決する企業の3大課題

1. マッチングの課題

「どの高校と連携すれば良いか分からない」「自社に合った探究テーマを扱う学校が見つからない」という課題に対し、TimeTactはAIを活用した最適なマッチング機能を提供します。企業の事業領域や支援可能な内容と、高校生の探究テーマを自動的にマッチングし、効率的な連携を実現します。

2. 運営負担の課題

「探究学習支援のノウハウがない」「担当者の負担が大きい」という課題に対し、TimeTactは標準化された支援プログラムテンプレートを提供します。これにより、専門知識がなくても質の高い支援が可能になります。

3. 効果測定の課題

「支援の効果が見えない」「採用への影響が分からない」という課題に対し、TimeTactは詳細な効果測定機能を搭載しています。支援した高校生の満足度、企業認知度の変化、将来の志望度などを数値化して把握できます。

TimeTactの主要機能と企業メリット

【探究マッチング機能】

- 全国5,000校以上の高校データベース

- 探究テーマ別の自動マッチング

- 地域や規模での絞り込み検索

【支援プログラム管理機能】

- オンライン/オフライン両対応

- スケジュール自動調整

- 資料共有・課題管理システム

【コミュニケーション機能】

- 高校教員との安全なメッセージング

- 生徒からの質問受付・回答システム

- オンラインメンタリング環境

【効果測定・レポート機能】

- 参加生徒の満足度自動集計

- 企業認知度・好感度の測定

- 採用ブランディング効果の可視化

導入企業の成功事例

【事例1】中堅IT企業F社(従業員300名)

TimeTact導入前は、知名度不足で新卒採用に苦戦していたF社。導入後、年間50校・2,000名の高校生にプログラミング教育支援を実施。結果として、新卒応募者数が前年比250%増加、内定承諾率も40%向上しました。

【事例2】地方製造業G社(従業員500名)

理系人材の確保が課題だったG社は、TimeTactを活用して地域の高校10校と連携。ものづくりの探究活動を3年間支援した結果、支援した高校からの理系大学進学者のうち、30%がG社にエントリーするようになりました。

TimeTact導入による投資対効果

TimeTactを導入した企業の平均的な投資対効果は以下の通りです:

- 採用コスト削減:一人あたり採用コストが平均35%削減

- 採用の質向上:入社3年後の定着率が15%向上

- 企業ブランド向上:若年層の企業認知度が平均45%向上

- 社員エンゲージメント:探究支援参加社員の満足度85%以上

特に、長期的な視点で見た場合、探究学習支援を通じて構築した高校との関係性は、継続的な優秀人材の供給源となります。初期投資を3年で回収し、その後は安定的な採用ブランディング効果を享受できます。

まとめ – 社会貢献活動で選ばれる企業になるために

Z世代にとって「良い会社」の定義は確実に変化しています。もはや給与や福利厚生だけでは、優秀な人材を惹きつけることはできません。企業の社会貢献活動、特に次世代育成への取り組みが、採用競争力を左右する時代が到来しているのです。

高校生の探究学習支援は、Z世代が求める「教育への貢献」「社会課題解決」「次世代育成」という要素を全て満たす、理想的な社会貢献活動です。さらに、Study Valley TimeTactを活用することで、効率的かつ効果的な支援体制を構築できます。

今、行動を起こすことで、3年後、5年後の採用市場で圧倒的な優位性を確立できます。社会貢献活動を通じて「選ばれる企業」への変革を、今すぐ始めてみませんか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。