探究を軸にした「オープンキャンパス」改革案。体験授業で大学の学びの魅力を伝える

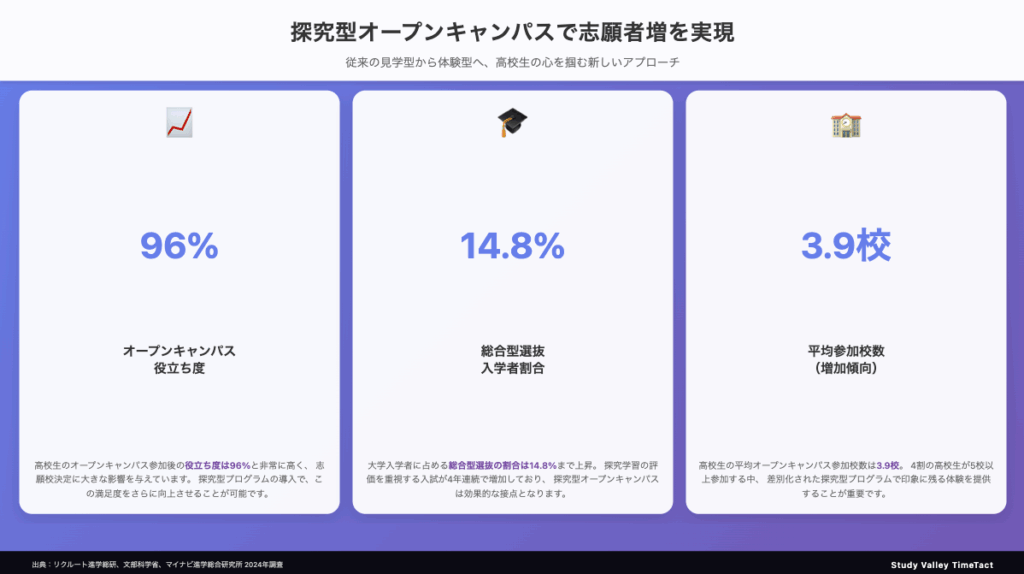

オープンキャンパスは大学にとって重要な学生募集の機会ですが、多くの大学が似たようなプログラムを提供し、差別化に苦慮しています。そんな中、高校での探究学習の広がりを踏まえ、「探究」を軸にしたオープンキャンパスへと改革することで、高校生により深い学びの体験を提供し、大学の魅力を効果的に伝えることができます。本記事では、従来型のオープンキャンパスの課題を整理し、探究学習の要素を取り入れた新しいプログラムの設計方法と実施のポイントを詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

従来のオープンキャンパスが抱える5つの課題

多くの大学で実施されているオープンキャンパスには、高校生の期待に応えきれていない構造的な問題があります。

1. 一方的な情報提供に偏りがち

従来のオープンキャンパスは、大学側からの一方的な説明が中心となっています。学部紹介、入試説明、キャンパスツアーなど、「聞く」「見る」だけの受動的な体験が多く、高校生が主体的に参加する機会が限定的です。探究学習で「自ら問いを立て、考える」ことに慣れた高校生にとっては、物足りなさを感じる内容となっています。

2. 実際の学びのイメージが湧きにくい

模擬授業を実施する大学は多いものの、通常の講義形式をそのまま短縮したような内容では、大学での学びの本質的な魅力が伝わりません。特に、ゼミナールや研究活動など、大学ならではの深い学びの体験機会が不足しています。

3. 高校生の興味・関心との不一致

画一的なプログラムでは、参加者一人ひとりの探究テーマや興味関心に対応できません。せっかく参加しても、自分の関心事と大学の学びがどう繋がるのかが見えず、志望動機の形成に結びつきにくいという問題があります。

4. 表面的な交流に終始

在学生との交流時間を設けている大学は多いですが、形式的な質疑応答で終わることが多く、深い対話や議論の機会がありません。高校生が本当に知りたい「リアルな大学生活」や「学びの実態」に触れることができていません。

5. 事後フォローの不足

オープンキャンパス当日で関係が終わってしまい、参加後の継続的な繋がりが築けていません。せっかく興味を持った高校生も、時間の経過とともに印象が薄れ、他大学との差別化要因が曖昧になってしまいます。

探究型オープンキャンパスの設計理念

これらの課題を解決するために、探究学習の理念を取り入れた新しいオープンキャンパスの形を提案します。

「体験」から「探究」へのシフト

単に大学を「体験する」のではなく、参加者自身が問いを立て、大学の知的資源を活用して探究する機会を提供します。これにより、高校生は大学での学びを自分事として捉え、より深い理解と興味を持つことができます。

個別最適化されたプログラム

事前登録時に高校生の探究テーマや興味関心を把握し、それぞれに最適化されたプログラムを提供します。画一的なコースではなく、参加者の多様なニーズに応える柔軟な設計が重要です。

双方向性と協働性の重視

教員や在学生との対話・議論・協働作業を中心に据え、知的な刺激と交流を通じて大学コミュニティの魅力を体感できるようにします。

探究型オープンキャンパスの具体的プログラム

では、実際にどのようなプログラムを実施すればよいのか、具体例を交えて解説します。

1. 事前オンラインワークショップ(1週間前)

オープンキャンパス当日の効果を最大化するため、事前のオンラインワークショップを実施します。

実施内容:

- 参加者の探究テーマや関心事の共有

- 大学での研究分野とのマッチング

- 当日探究したい「問い」の設定支援

- 関連する論文や資料の事前配布

これにより、参加者は明確な目的意識を持って当日を迎えることができます。

2. 探究ラボ体験(当日メインプログラム)

従来の模擬授業に代わり、少人数制の「探究ラボ」を開設します。

プログラム例:

- 文学部:「SNS時代の言語変化を探る」- コーパス分析ツールを使った実践的研究体験

- 理学部:「身近な現象から探る物理法則」- 仮説設定から実験、考察までの研究プロセス体験

- 経済学部:「地域経済の課題を数値で読み解く」- 実データを用いた分析と政策提言

- 工学部:「未来の技術をデザインする」- プロトタイプ制作を通じたイノベーション体験

各ラボでは、教員と大学院生がメンターとなり、参加者の探究活動をサポートします。

3. 研究室訪問と先輩との対話セッション

実際の研究室を訪問し、進行中の研究プロジェクトに触れる機会を提供します。

実施方法:

- 3-5名の小グループで研究室を訪問

- 大学院生による研究内容のプレゼンテーション

- 実験装置や研究資料の見学

- 「なぜこの研究を選んだか」という先輩の体験談

単なる施設見学ではなく、研究の面白さと苦労、そして意義を直接感じられる内容にします。

4. 探究成果のミニ発表会

当日の探究活動の成果を参加者同士で共有する発表会を実施します。

実施形式:

- 各自3分程度のショートプレゼンテーション

- ポスターセッション形式での意見交換

- 教員からの専門的なフィードバック

- 優秀発表への表彰

この経験を通じて、大学での学会発表やゼミ発表の雰囲気を体感できます。

5. 個別探究相談会

プログラムの最後に、参加者の探究テーマと大学での学びを繋げる個別相談を実施します。

相談内容:

- 高校での探究活動を大学でどう発展させられるか

- 関連する研究室や教員の紹介

- 推薦図書や参考資料の提供

- 今後の学習アドバイス

実施における重要なポイント

探究型オープンキャンパスを成功させるために、以下の点に留意する必要があります。

全学的な協力体制の構築

従来の広報部門だけでなく、各学部・研究室の積極的な参画が不可欠です。

必要な体制:

- 学部横断的な実行委員会の設置

- 教員へのインセンティブ制度

- 大学院生TAの活用と研修

- 事務部門のサポート体制

参加人数の適正化

探究型プログラムの質を保つため、少人数制での実施が重要です。

運営の工夫:

- 事前申込制による人数調整

- 複数日程での分散開催

- オンラインとのハイブリッド実施

- 学部別・テーマ別の時間帯設定

高校教員との連携

高校の探究担当教員と連携し、生徒の学習状況を踏まえたプログラム設計を行います。

連携内容:

- 事前の教員向け説明会

- 探究テーマの事前共有

- 当日の引率教員向けプログラム

- 事後の成果共有

Study Valley TimeTactを活用した運営効率化

探究型オープンキャンパスの企画・運営には多くの調整が必要ですが、Study Valley TimeTactを活用することで、効率的な実施が可能になります。

事前登録と興味関心のマッチング

TimeTactの探究テーマ登録機能を活用し、参加希望者の興味関心を事前に把握。AIによる自動マッチングで、最適なプログラムへの振り分けを行います。これにより、参加者満足度の向上と、運営側の負担軽減を両立できます。

当日の活動記録とポートフォリオ作成

参加者はTimeTact上で当日の探究活動を記録し、デジタルポートフォリオとして保存できます。これは後の出願時にも活用でき、大学と高校生の継続的な関係構築に役立ちます。

事後フォローアップの自動化

参加者の興味関心に応じたフォローアップメールの自動配信、関連イベントの案内、学部別の追加情報提供などを、システムで自動化。個別最適化されたコミュニケーションを効率的に実現します。

効果測定とPDCAサイクル

参加者アンケートの自動集計、志願率・入学率との相関分析、プログラム別の効果測定などをダッシュボードで可視化。データに基づいた継続的な改善が可能になります。

まとめ:オープンキャンパスから始まる新しい高大接続

探究を軸にしたオープンキャンパスは、単なるイベントではなく、高校生の学びと大学の知的資源を繋ぐ重要な接点です。従来の「見学型」から「探究型」へとシフトすることで、参加者により深い学びの体験を提供し、大学の真の魅力を伝えることができます。

このような取り組みは、大学にとっても大きなメリットをもたらします。意欲的な学生の獲得、教員の教育力向上、大学ブランドの差別化など、多面的な効果が期待できます。Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、こうした革新的なプログラムを効率的に実施することが可能です。

高校での探究学習が本格化する中、大学も従来の枠組みを超えた新しいアプローチが求められています。探究型オープンキャンパスは、その第一歩となる重要な取り組みです。今こそ、高校生の知的好奇心に応え、共に探究する場としての大学の姿を示す時なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

を教育に。工場見学や社員インタビューが探究の教材になる-320x180.jpg)