産学連携の主戦場は「大学」から「高校」へ。ビジネス界が知るべき教育現場の変化

これまで産学連携といえば、大学と企業の共同研究や技術移転が中心でした。しかし今、その主戦場は「大学」から「高校」へと急速にシフトしています。2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」を契機に、高校生と企業が直接つながる新たな産学連携の形が生まれているのです。本記事では、この教育現場の大きな変化と、それがビジネス界にもたらす機会と課題について、最新の動向を交えて詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、高校での産学連携が注目されるのか

高校における産学連携の急速な拡大には、複数の構造的な要因があります。

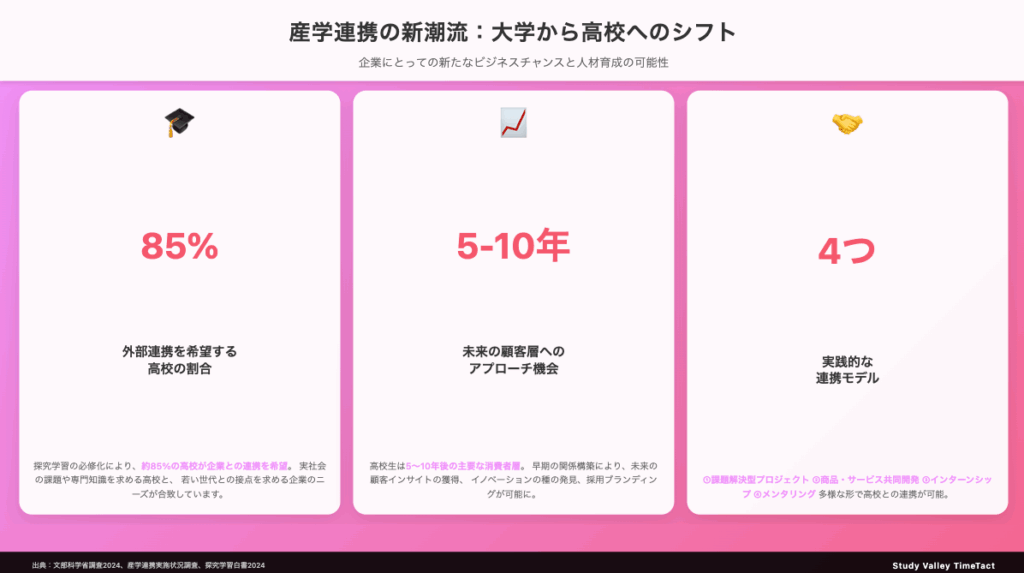

1. 探究学習の必修化による「実社会との接点」の必要性

2022年度から全国の高校で「総合的な探究の時間」が必修化されました。文部科学省の調査によると、約85%の高校が外部機関との連携を希望しており、その筆頭が企業です。探究学習では実社会の課題を扱うことが推奨されており、企業の持つリアルな課題や専門知識が不可欠となっています。

2. 18歳成人による社会参画意識の高まり

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、高校生の社会参画意識が急速に高まっています。「学生」から「若い市民」へという意識変化により、企業と対等な立場で議論し、提案する高校生が増えています。

3. デジタルネイティブ世代の台頭

現在の高校生は生まれた時からインターネットが存在する真のデジタルネイティブ世代です。SNSでの情報発信力、デジタルツールの活用能力、新しいテクノロジーへの適応力において、多くの企業人を凌駕しています。この世代との協働は、企業にとって大きな刺激となっています。

従来の大学産学連携との決定的な違い

高校での産学連携は、従来の大学での産学連携とは質的に異なる特徴を持っています。

目的の違い:研究開発から人材育成へ

| 項目 | 大学での産学連携 | 高校での産学連携 |

|---|---|---|

| 主目的 | 研究開発・技術移転 | 人材育成・教育支援 |

| 期待される成果 | 特許・製品化・論文 | 生徒の成長・社会理解 |

| 時間軸 | 中長期(年単位) | 短中期(学期~年単位) |

| 投資規模 | 大規模(数百万~億円) | 小規模(数十万円程度) |

参加者の違い:専門家から一般市民へ

大学での産学連携は専門性の高い研究者と企業の研究開発部門との協働が中心ですが、高校では一般的な高校生と企業の幅広い部門が関わります。これにより、より多様な視点での交流が生まれています。

アプローチの違い:課題解決から課題発見へ

大学では既に明確になっている技術課題の解決が中心ですが、高校では「そもそも何が課題なのか」を発見することから始まります。この課題発見のプロセスが、企業にとって新たな気づきをもたらすことが多いのです。

高校産学連携がもたらすビジネスチャンス

高校との連携は、企業にとって単なる社会貢献を超えた、具体的なビジネスチャンスをもたらしています。

1. 未来の顧客インサイトの獲得

高校生は5~10年後の主要な消費者層です。彼らの価値観、消費行動、ライフスタイルを直接知ることは、将来の事業戦略立案に極めて有用です。

実例:

- 食品メーカーA社:高校生との探究活動から「サステナブルな食」への関心の高さを把握し、新商品開発に活用

- アパレルB社:高校生の「推し活」文化を理解し、新たなマーケティング戦略を構築

- IT企業C社:高校生のSNS利用実態から、新サービスのUI/UXを改善

2. イノベーションの種の発見

固定観念にとらわれない高校生の発想が、企業のイノベーションのきっかけとなるケースが増えています。

成功事例:

- 製造業D社:高校生の「なぜこうなっているの?」という素朴な疑問から、30年間変わらなかった製品設計を見直し

- サービス業E社:高校生のアイデアを基に、若年層向けの新サービスを開発し、売上20%増を達成

- 小売業F社:高校生との協働で開発した商品が、SNSで話題となり完売

3. 採用ブランディングの新たな形

高校時代から企業と深く関わった生徒は、その企業に対して強い愛着を持ちます。これは従来の採用広報では得られない、深い関係性です。

効果の実例:

- 探究学習で関わった高校の卒業生からの応募が3年間で5倍に増加(IT企業G社)

- インターンシップ参加者の8割が、高校時代に同社の探究支援を受けた学生(製薬会社H社)

- 採用コストが従来の半分に削減(地方中堅企業I社)

実践的な高校産学連携の4つのモデル

では、具体的にどのような形で高校と連携すればよいのでしょうか。成功している4つのモデルを紹介します。

モデル1:課題解決型プロジェクト

企業が実際に抱えている課題を高校生に提示し、一緒に解決策を考えるプロジェクト型の連携です。

実施方法:

- 期間:3~6ヶ月

- 頻度:月1~2回の対面またはオンラインセッション

- 体制:企業側メンター2~3名+高校生5~10名のチーム

- 成果:最終プレゼンテーションと提案書

成功のポイント:

- 高校生でも取り組める適切な難易度の課題設定

- 企業側の本気度(経営層の参加など)

- 失敗を許容し、プロセスを重視する姿勢

モデル2:商品・サービス共同開発

高校生と一緒に実際の商品やサービスを開発する、より実践的な連携モデルです。

プロセス:

- 市場調査・ニーズ分析(高校生が同世代にリサーチ)

- アイデア出し・コンセプト設計

- プロトタイプ作成・検証

- 改良・最終化

- 販売・プロモーション参加

メリット:

- 若年層のリアルなニーズを反映した商品開発

- 高校生によるSNSでの自然な拡散

- メディア露出による企業PR効果

モデル3:インターンシップ・職業体験

従来の職場見学を超えた、実務に近い体験を提供する深いインターンシップです。

新しいインターンシップの特徴:

- 単なる見学ではなく、実際の業務の一部を体験

- 複数部署をローテーションし、企業活動の全体像を理解

- 最終日には経営層へのプレゼンテーション

- 事前事後の学習を含めた体系的プログラム

モデル4:メンタリング・コーチング

社員が高校生の探究活動に対して継続的にメンタリングを行うモデルです。

実施形態:

- 1対1または少人数でのメンタリング

- 月1回程度のオンライン面談

- 探究の進捗に応じたアドバイス

- 必要に応じた企業リソースの提供

社員にとってのメリット:

- コーチングスキルの向上

- 自身の業務の意味の再確認

- 若い世代との交流による刺激

高校産学連携を成功させる5つの鍵

多くの事例を分析すると、成功する高校産学連携には共通する要素があります。

1. 経営層のコミットメント

CSR部門だけの活動ではなく、経営戦略の一環として位置づけることが重要です。経営層が直接関わることで、社内の協力も得やすくなります。

2. 長期的視点での投資

短期的な成果を求めず、5~10年後を見据えた投資として捉えることが必要です。人材育成の効果は、時間をかけて現れます。

3. 双方向の学び

企業が一方的に教えるのではなく、高校生から学ぶ姿勢を持つことが成功の鍵です。この姿勢が、真のイノベーションを生み出します。

4. 適切な体制構築

専任担当者の配置、社内理解の醸成、学校との調整など、組織的な体制構築が不可欠です。

5. 成果の可視化と共有

活動の成果を社内外に積極的に発信することで、活動の意義が認知され、継続性が生まれます。

Study Valley TimeTactが実現する新しい産学連携

高校との産学連携を効率的に推進するためには、適切なプラットフォームの活用が重要です。Study Valley TimeTactは、企業と高校をつなぐ包括的なソリューションを提供します。

スマートマッチング機能

企業の事業領域・課題と、高校生の探究テーマをAIが自動的にマッチング。最適な連携機会を効率的に発見できます。企業は自社の強みを活かせる支援機会を見つけやすくなります。

プロジェクト管理機能

連携プロジェクトの進捗管理、資料共有、コミュニケーションを一元的に管理。企業担当者の負担を大幅に軽減しながら、質の高い連携を実現します。

効果測定とレポーティング

連携活動の成果を定量的・定性的に測定し、分かりやすいレポートを自動生成。社内報告やESGレポートへの活用も容易です。

ナレッジ共有プラットフォーム

他社の成功事例や教材を共有・活用できるプラットフォームを提供。初めて高校連携に取り組む企業でも、スムーズに開始できます。

まとめ:高校産学連携は企業の未来への投資

産学連携の主戦場が大学から高校へシフトしている今、この変化にいち早く対応した企業が、将来の競争優位を築くことになるでしょう。高校での産学連携は、単なる社会貢献ではなく、未来の顧客理解、イノベーションの創出、優秀な人材の獲得など、企業にとって多面的な価値をもたらします。

重要なのは、高校生を「教育の対象」としてではなく、「未来を共に創るパートナー」として捉えることです。彼らの新鮮な視点、デジタルネイティブとしての感性、社会課題への高い関心は、企業に新たな可能性を開きます。

Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用しながら、まずは小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、企業の未来を大きく変えるかもしれません。今こそ、高校という新たな産学連携の舞台で、次世代と共に未来を創造する時なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

とは何か?企業が高校生に提供できる「リアルな課題」の価値-640x360.jpg)