生徒の「探究ノート」は宝の山。思考のプロセスを引き出し、評価に繋げる方法

探究学習の評価において、多くの教員が最終的な成果物やプレゼンテーションに注目しがちです。しかし、本当に重要なのは、そこに至るまでの思考プロセスです。生徒が日々書き留める「探究ノート」には、彼らの成長の軌跡が詰まっています。本記事では、探究ノートを効果的に活用し、生徒の思考プロセスを引き出して適切な評価につなげる方法をご紹介します。

探究学習の本質は「結果」ではなく「過程」にあります。試行錯誤し、失敗から学び、新たな問いを立てる。この一連のプロセスこそが、生徒の成長を促す源泉です。探究ノートは、この見えにくい学びのプロセスを可視化する貴重なツールとなります。しかし、多くの学校では探究ノートの活用方法が確立されておらず、その価値を十分に引き出せていないのが現状です。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究ノートがこれほど重要なのか

探究ノートは単なる記録ではありません。生徒の思考の発展、気づきの瞬間、そして成長の証が詰まった「学びのポートフォリオ」です。

探究ノートに現れる貴重な情報

1. 思考の変遷プロセス

- 初期の素朴な疑問:「なぜ?」という最初の問いかけ

- 仮説の変化:調査を進める中での考えの修正や発展

- 行き詰まりの記録:困難に直面した時の思考と対処法

- ブレイクスルーの瞬間:新たな発見や気づきの記録

2. メタ認知の発達

- 自己評価の記述:「今日の活動でうまくいったこと/いかなかったこと」

- 学習方略の記録:「次はこうやってみよう」という改善案

- 感情の変化:モチベーションの上下とその要因

- 振り返りの深化:表面的な感想から本質的な洞察へ

3. 協働学習の軌跡

- 他者からの学び:仲間や専門家からのアドバイスの記録

- 議論の記録:グループでの話し合いの要点

- 役割分担の経緯:チーム内での自分の立ち位置の変化

- コミュニケーションの工夫:意見の相違をどう乗り越えたか

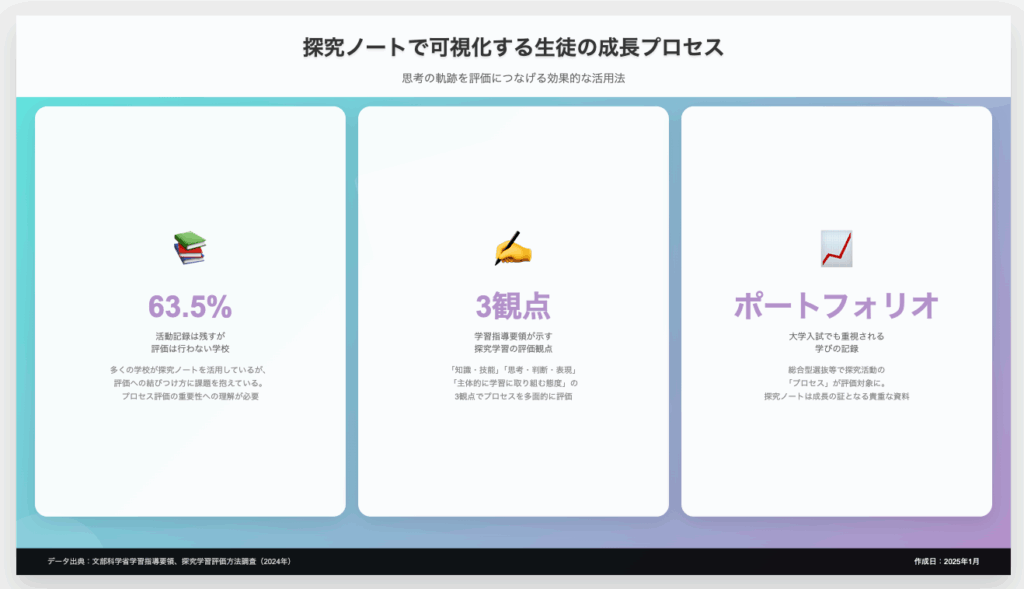

探究ノートが評価に不可欠な理由

総合型選抜をはじめとする大学入試でも、探究活動の「プロセス」が重視されるようになっています。探究ノートは以下の点で、評価の重要な根拠となります:

- 真正性の証明:活動が本当に生徒自身によるものかを確認できる

- 成長の可視化:スタート地点からの変化を追跡できる

- 思考力の評価:論理的思考や批判的思考の発達を観察できる

- 主体性の確認:自ら問いを立て、追究する姿勢が表れる

探究ノートの効果的な導入方法

探究ノートを形式的なものにせず、生徒にとって意味のあるツールとして定着させるには、導入段階での工夫が重要です。

1. ノートの基本構成

推奨される項目構成

- 日付・活動時間:いつ、どれだけの時間を費やしたか

- 本日の目標:その日に達成したいこと

- 活動内容:具体的に何をしたか

- 発見・気づき:新たに分かったこと、疑問に思ったこと

- 次への課題:次回に向けての ToDo

- 振り返り:今日の活動を通じての学び

自由度とのバランス

構造化しすぎると創造性を阻害する恐れがあります。以下のような工夫が効果的です:

- 基本項目は設定するが、書き方は自由にする

- イラストやマインドマップなど、多様な表現を推奨

- デジタルツールの活用も選択肢として提示

- 個人の特性に応じたカスタマイズを認める

2. 記録を習慣化するための工夫

授業時間内での記録タイム確保

- 活動開始5分:前回の振り返りと本日の目標設定

- 活動中:気づいたことをその場でメモ

- 活動終了10分:本日の振り返りと次回への課題整理

記録のハードルを下げる工夫

- 「完璧でなくてよい」というメッセージを繰り返し伝える

- 箇条書きやキーワードのみでもOKとする

- 音声メモや写真の活用も推奨

- スマートフォンでの記録も認める

3. モデルの提示と共有

優れた記録例の紹介

- 過去の先輩の探究ノート(許可を得て)を見本として提示

- 教員自身が探究活動を行い、そのノートを公開

- 様々なスタイルの記録方法を紹介

ピアシェアリングの機会

- 月1回程度、探究ノートの共有会を実施

- 互いの記録方法から学び合う

- 良い点を認め合う文化の醸成

思考プロセスを引き出す記録指導のテクニック

単なる活動記録で終わらせず、深い思考を促す記録にするための指導方法を紹介します。

1. 問いかけによる思考の深化

効果的な問いかけの例

- 「なぜ」を5回繰り返す:表面的な理解から本質へ

- 「もし〜だったら」:仮説思考を促す

- 「他にどんな見方ができる?」:多角的視点の獲得

- 「この結果から何が言える?」:分析力の向上

段階的な問いかけレベル

- 初期段階:「今日は何をしましたか?」(事実の記録)

- 中期段階:「なぜその方法を選びましたか?」(理由の明確化)

- 後期段階:「この経験から何を学びましたか?」(抽象化・一般化)

2. リフレクションを促す仕掛け

週次振り返りシート

- 今週の最大の発見:具体的なエピソードとともに

- 直面した困難と対処法:プロセスを詳細に

- 来週への課題:具体的なアクションプラン

- 成長実感:できるようになったこと

月次セルフアセスメント

- 探究スキルの自己評価(情報収集力、分析力、表現力など)

- 目標達成度の確認

- 学習方略の見直し

- 次月への目標設定

3. 視覚化ツールの活用

思考を整理する図式

- KWLチャート:Know(知っていること)、Want to know(知りたいこと)、Learned(学んだこと)

- フィッシュボーン図:原因と結果の関係を整理

- 概念マップ:知識の関連性を可視化

- タイムライン:活動の経緯と気づきの変遷

探究ノートを活用した評価の実践

探究ノートから読み取れる情報を、どのように評価に結びつけるか、具体的な方法を解説します。

1. プロセス評価のルーブリック

評価観点の例

| 観点 | レベル1(初歩的) | レベル2(標準的) | レベル3(優秀) |

|---|---|---|---|

| 記録の継続性 | 断続的な記録 | 定期的な記録 | 詳細で継続的な記録 |

| 思考の深さ | 表面的な記述 | 理由や根拠の記述 | 批判的・分析的思考 |

| 振り返りの質 | 感想レベル | 具体的な学びの記述 | 抽象化・転移可能な学び |

| 改善への意識 | 課題の羅列 | 改善策の提案 | 実行と検証のサイクル |

2. 質的評価の方法

成長の軌跡を追う

- 初期・中期・後期の比較:記述の質的変化を分析

- つまずきからの回復:困難をどう乗り越えたか

- 視点の広がり:単一視点から多角的視点へ

- 抽象度の上昇:具体から抽象への思考の発展

個別フィードバックの工夫

- 良い記述には具体的に何が良いかをコメント

- 改善点は質問形式で投げかける

- 次のステップへの示唆を含める

- 生徒の個性や強みを認める言葉を添える

3. ポートフォリオとしての活用

大学入試での活用

- 活動報告書の根拠資料:主張の裏付けとなる証拠

- 面接での話題提供:具体的なエピソードの宝庫

- 成長ストーリーの構築:点ではなく線での自己アピール

キャリア形成への接続

- 自己理解の深化:強みや興味の発見

- 学習スタイルの確立:効果的な学び方の発見

- 将来への示唆:進路選択の材料

Study Valley TimeTactで実現する、探究ノートのデジタル化と深化

探究ノートの価値を最大限に引き出すには、デジタルツールの活用が効果的です。Study Valley TimeTactは、探究ノートの機能を大幅に拡張し、生徒の思考プロセスをより豊かに記録・評価することを可能にします。

マルチメディア記録機能

テキストだけでなく、写真、動画、音声など多様な形式で記録を残せます。フィールドワークでの発見、実験の様子、インタビューの記録など、文字では表現しきれない情報も蓄積できます。

思考の可視化ツール

マインドマップ作成機能、付箋機能、タイムライン表示など、思考を整理・可視化するツールを搭載。生徒は自分の思考スタイルに合った方法で、アイデアや気づきを記録できます。

AI による振り返り支援

蓄積された記録を AI が分析し、生徒の思考パターンや成長の軌跡を可視化。教員は効率的に生徒の学びのプロセスを把握し、適切なフィードバックを提供できます。

協働的な学びの記録

グループメンバー間でのノート共有、コメント機能により、協働学習のプロセスも詳細に記録。個人の貢献と集団での学びの両方を評価できます。

まとめ

探究ノートは、生徒の思考プロセスを可視化し、真の学びを評価するための貴重なツールです。単なる活動記録ではなく、思考の発展、気づきの瞬間、成長の軌跡が詰まった「宝の山」として活用することで、探究学習の質は飛躍的に向上します。

重要なのは、形式にとらわれず、生徒一人ひとりが自分なりの記録スタイルを確立できるよう支援することです。そして、その記録から思考プロセスを読み取り、適切にフィードバックすることで、生徒の成長を促進できます。

Study Valley TimeTact のようなデジタルツールを活用することで、探究ノートの可能性はさらに広がります。思考プロセスの記録、共有、分析、評価を統合的に行うことで、探究学習の真の価値を引き出すことができるでしょう。生徒の「学びの物語」を大切に育み、その成長を支援する。探究ノートは、そのための最良のパートナーとなるはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

とは何か?企業が高校生に提供できる「リアルな課題」の価値-320x180.jpg)