大学側から高校に「探究テーマ」を提供。共同で次世代人材を育成するプログラムとは

多くの高校教員が「生徒の探究テーマ設定」に頭を悩ませています。一方、大学は「自分たちの研究分野に興味を持つ高校生と出会いたい」と願っています。この両者のニーズを満たす画期的なアプローチが、大学から高校への「探究テーマ提供」です。本記事では、大学の研究資源を活かした探究テーマ提供プログラムの設計と運営方法について詳しく解説します。

従来の高大連携は、出張講義や大学見学など単発的なイベントが中心でした。しかし、大学が自らの研究テーマを高校生向けにアレンジして提供することで、より深い学びと継続的な関係構築が可能になります。これは単なる学生募集戦略を超えて、次世代の研究者・専門家を育成する社会的使命にもつながる取り組みです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、大学からの探究テーマ提供が求められるのか

高校の探究学習と大学の研究活動をつなぐ「探究テーマ提供」には、双方にとって大きなメリットがあります。

高校側のニーズと課題

テーマ設定における困難

- 専門性の不足:教員の専門外の分野でのテーマ設定が困難

- リソースの限界:最新の研究動向や専門的知識へのアクセスが限定的

- 生徒の興味との乖離:教員主導のテーマでは生徒の主体性が育ちにくい

- 評価の難しさ:専門的なテーマの場合、適切な評価が困難

探究の質向上への期待

- アカデミックな視点での探究活動の実現

- 最先端の研究分野に触れる機会の創出

- 大学での学びへの接続性の確保

- 専門家からの直接的な指導・助言

大学側のメリット

優秀な学生の早期発掘

- 適性の見極め:研究分野への興味・適性を持つ生徒の発見

- 長期的な関係構築:高校段階からの継続的な育成が可能

- ミスマッチの防止:事前に研究内容を理解した上での進学

- 研究室の活性化:若い視点からの新たな発想の獲得

社会貢献と研究の発展

- 研究成果の社会還元

- 次世代研究者の育成

- 研究テーマの裾野拡大

- 地域社会との連携強化

大学が提供できる探究テーマの類型と具体例

大学の研究テーマを高校生向けにアレンジする際は、難易度と実現可能性を考慮した設計が重要です。

【類型1】社会課題解決型テーマ

環境・エネルギー分野の例

大学の研究テーマ:「マイクロプラスチックの環境影響評価」

高校生向けアレンジ:「身近な水環境のマイクロプラスチック調査」

- 地域の河川や海岸でのサンプリング

- 簡易的な分析手法の習得

- データの統計処理と考察

- 地域への提言作成

医療・健康分野の例

大学の研究テーマ:「生活習慣病の遺伝的要因解析」

高校生向けアレンジ:「高校生の生活習慣と健康意識調査」

- アンケート調査の設計と実施

- 統計解析の基礎学習

- 予防啓発プログラムの提案

- 地域保健との連携

【類型2】技術開発・イノベーション型テーマ

情報工学分野の例

大学の研究テーマ:「深層学習による画像認識技術」

高校生向けアレンジ:「AIを活用した地域課題解決アプリ開発」

- プログラミング基礎の習得

- 機械学習ライブラリの活用

- 地域のニーズ調査

- プロトタイプ開発

ロボット工学分野の例

大学の研究テーマ:「協働ロボットの安全性向上」

高校生向けアレンジ:「高齢者支援ロボットのデザイン」

- ニーズ調査とペルソナ設定

- 基本的なメカニズムの理解

- 3Dモデリングによる設計

- 模型製作とテスト

【類型3】人文・社会科学型テーマ

歴史学分野の例

大学の研究テーマ:「近世都市の社会構造分析」

高校生向けアレンジ:「地域の歴史資料から見る江戸時代の暮らし」

- 地域資料館での史料調査

- 古文書の基礎的な読解

- データベース化と分析

- 地域史の再構築

言語学分野の例

大学の研究テーマ:「方言の変容と社会的要因」

高校生向けアレンジ:「SNS時代の若者言葉研究」

- 言語データの収集方法

- コーパス分析の基礎

- 社会調査の実施

- 言語変化の考察

【類型4】学際的・融合型テーマ

デザイン×工学の例

大学の研究テーマ:「ユニバーサルデザインの認知科学的評価」

高校生向けアレンジ:「誰もが使いやすい学校空間のデザイン」

- ユーザー調査とニーズ分析

- デザイン思考ワークショップ

- プロトタイピング

- ユーザビリティテスト

効果的なテーマ提供プログラムの設計

大学から高校への探究テーマ提供を成功させるには、綿密なプログラム設計が必要です。

1. テーマ設計の原則

段階的な難易度設定

- 導入レベル:基礎知識の習得と興味喚起

- 発展レベル:調査・実験の実施

- 応用レベル:オリジナルな考察と提案

実現可能性の確保

- 高校の設備・環境での実施可能性

- 必要な予算の明確化

- 安全性への配慮

- 時間的制約の考慮

評価基準の明示

- 到達目標の具体化

- 評価観点の共有

- ルーブリックの提供

- 成果発表の形式

2. サポート体制の構築

大学側の支援体制

- 教員メンター:専門的助言と方向性の提示

- 大学院生TA:日常的な相談対応と技術指導

- 研究室訪問:実験設備の利用機会提供

- オンライン相談:定期的な進捗確認とアドバイス

高校側との連携

- 担当教員の役割明確化:日常的な指導と進捗管理

- 評価の分担:プロセス評価と専門的評価の役割分担

- スケジュール調整:大学の学事日程との調整

3. プログラムの年間計画

標準的なスケジュール例

| 時期 | 大学の活動 | 高校の活動 |

|---|---|---|

| 4月 | テーマリスト公開・説明会 | テーマ選択・生徒募集 |

| 5月 | キックオフ講義・基礎指導 | 研究計画立案 |

| 6-8月 | サマープログラム・実験指導 | 調査・実験の実施 |

| 9-11月 | 中間発表会・助言 | データ分析・考察 |

| 12-2月 | 最終発表会・評価 | 論文作成・発表準備 |

| 3月 | 優秀研究の表彰・次年度準備 | 振り返り・進路検討 |

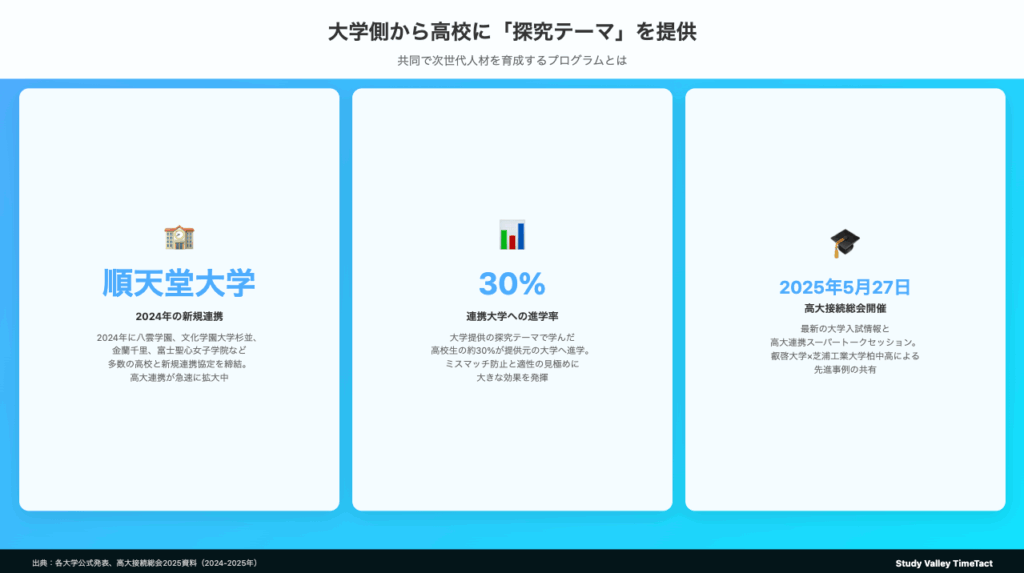

成功事例から学ぶ運営のポイント

実際に探究テーマ提供プログラムを実施している大学の事例から、成功のポイントを探ります。

【事例1】A大学理学部:「未来の科学者育成プログラム」

プログラムの特徴

- 5つの研究室が各2テーマずつ、計10テーマを提供

- 県内10校から各校2名、計20名の高校生が参加

- 月1回の大学での実験と、日常的なオンライン指導

成功要因

- 綿密な事前準備:高校教員向けの研修会を実施

- 段階的な指導:基礎→応用→発展の3段階プログラム

- 成果の可視化:学会ジュニアセッションでの発表機会

成果

- 参加生徒の80%が理系学部へ進学

- うち30%がA大学へ入学

- 高校教員の指導力向上

- 地域全体の理科教育レベル向上

【事例2】B大学人文学部:「地域文化探究プロジェクト」

プログラムの特徴

- 地域の文化資源を活用した10の探究テーマ

- フィールドワーク中心の実践的プログラム

- 地域の文化施設・団体との連携

成功要因

- 地域性の重視:地元への愛着と学問的興味の融合

- 実践的な学び:調査スキルの体系的指導

- 成果の社会還元:地域イベントでの発表、冊子作成

成果

- 地域文化の再発見と記録

- 高校生の地元定着意識向上

- 大学の地域貢献度向上

- 文系学問への関心喚起

【事例3】C大学工学部:「ものづくり×社会課題解決」

プログラムの特徴

- SDGsと関連付けた工学的課題15テーマ

- 企業との連携による実装支援

- プロトタイプ製作まで含む実践的内容

成功要因

- 社会実装の視点:作って終わりではない展開

- 企業連携:実現可能性の検証と支援

- 文理融合:技術と社会の接点を重視

成果

- 3件の特許出願

- 地元企業との共同開発2件

- 参加生徒の起業マインド醸成

- 大学の産学連携強化

Study Valley TimeTactで実現する、テーマ提供プログラムの効率化

大学から高校への探究テーマ提供プログラムを効果的に運営するには、適切なプラットフォームの活用が不可欠です。Study Valley TimeTactは、プログラム全体の管理と運営を強力にサポートします。

テーマデータベース機能

大学が提供する探究テーマを体系的に管理・公開できるデータベース機能。分野別、難易度別、必要設備別などで検索可能で、高校側は自校の状況に合ったテーマを効率的に選択できます。過去の実施例や成果物も参照でき、テーマ選択の参考になります。

マッチング支援機能

高校生の興味・関心と大学の提供テーマを自動的にマッチング。生徒のプロフィールや過去の学習履歴を基に、最適なテーマを推薦します。また、複数校の生徒が同じテーマに取り組む場合の、グループ編成も支援します。

進捗管理とメンタリング

探究活動の全プロセスを可視化し、大学教員・高校教員・生徒の三者が情報を共有。定期的なマイルストーン設定と進捗確認により、計画的な探究活動を支援します。オンラインメンタリング機能により、距離を超えた指導が可能です。

成果蓄積と評価

研究成果をポートフォリオとして蓄積し、多角的な評価を実現。大学教員による専門的評価と高校教員によるプロセス評価を統合し、生徒の成長を包括的に記録します。優秀な成果は他校とも共有し、探究学習全体のレベル向上に貢献します。

まとめ

大学から高校への探究テーマ提供は、高大連携の新しい形として大きな可能性を秘めています。高校側のテーマ設定の悩みを解決しながら、大学は自らの研究に興味を持つ優秀な学生と早期に出会うことができます。

成功の鍵は、高校生の実態に合わせたテーマ設計、充実したサポート体制、そして継続的な関係構築にあります。単なる研究テーマの切り売りではなく、次世代の研究者・専門家を共に育てるという視点が重要です。

Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、テーマ提供プログラムの運営は大幅に効率化されます。大学の研究資源を教育に活かし、高校の探究学習を支援する。この win-win の関係が、日本の教育全体の質を高め、イノベーション創出の基盤となることを期待しています。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

とは何か?企業が高校生に提供できる「リアルな課題」の価値-320x180.jpg)