探究の成果発表会を成功させる企画・運営術:生徒の達成感を高める工夫とは

「今年も探究発表会の時期が来たけど、生徒のモチベーションが上がらない」「発表会がマンネリ化していて、本当に意味があるのか疑問」多くの先生方が抱える悩みです。しかし、工夫次第で探究発表会は生徒にとって忘れられない成長体験となり、1年間の探究活動を締めくくる最高の舞台となります。本記事では、全国の成功事例をもとに、生徒の達成感を最大化し、次年度への意欲につながる探究発表会の企画・運営術を詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究発表会が「つまらない」と感じられるのか:5つの典型的な失敗パターン

まず、多くの学校で陥りがちな探究発表会の問題点を整理しましょう。これらを避けることが、成功への第一歩です。

1. 「発表のための発表」になっている

- 形式的な発表に終始し、本質的な学びの共有がない

- 評価のためだけの行事という認識が蔓延

- 生徒が「やらされている感」を強く持つ

2. 聴衆が受け身で参加意識が低い

- 発表を聞くだけで、インタラクションがない

- 質疑応答が形骸化(質問が出ない、または表面的)

- 聴いている生徒が退屈し、私語や居眠りが目立つ

3. 評価基準が不明確で不公平感がある

- プレゼンスキルのみで評価され、探究の本質が評価されない

- 審査基準が生徒に伝わっていない

- 「どうせ上手い子が勝つ」という諦めムード

4. 時間配分とプログラム構成の失敗

- 長時間の連続発表で集中力が持続しない

- 似たようなテーマが続き、単調になる

- 休憩時間や交流時間が不足

5. 発表後のフォローアップ不足

- 発表して終わりで、振り返りや次への接続がない

- 他の生徒の発表から学ぶ機会の喪失

- せっかくの成果が活用されずに埋もれる

生徒の達成感を最大化する「7つの設計原則」

では、どのような工夫をすれば、生徒にとって意味のある発表会になるのでしょうか。成功している学校に共通する設計原則を紹介します。

1. 明確な目的設定と事前共有

「なぜ発表会をするのか」を生徒と共に考える

- 単なる成績評価ではなく、学びの共有と相互成長の場であることを強調

- 「自分の探究が誰かの役に立つ」という意識づけ

- 発表会のゴールを生徒自身に設定させる

2. 多様な発表形式の許容

画一的なプレゼン形式から脱却

- ポスターセッション、動画発表、実演、ワークショップ形式など

- 探究内容に最適な表現方法を生徒が選択

- 「伝えたいこと」に合わせた柔軟な形式

3. 相互学習を促進する仕組み

聴衆も主体的に参加できる工夫

- 発表者への「応援メッセージカード」システム

- 「最も学びになった発表」投票

- グループディスカッション時間の設定

4. プロセス重視の評価

結果だけでなく、探究の過程を評価

- 失敗から学んだことを積極的に評価

- 挑戦度や独自性を重視

- 成長の幅を可視化する工夫

5. 外部との接続

学校の枠を超えた価値創造

- 地域住民、保護者、専門家の招待

- 他校との合同発表会

- オンライン配信による広域共有

6. 祝祭的な雰囲気づくり

「特別な日」という演出

- 会場装飾や音楽でワクワク感を演出

- 開会式での校長や来賓の激励

- 終了後の交流パーティー

7. 次への接続を意識した設計

発表会を通過点として位置づけ

- 優秀発表の実社会での発表機会創出

- 次年度のテーマ設定へのヒント提供

- 先輩から後輩への引き継ぎセッション

実践例:効果実証済みの発表会プログラム

実際に生徒の満足度が高く、教育効果も確認されている発表会の具体例を紹介します。

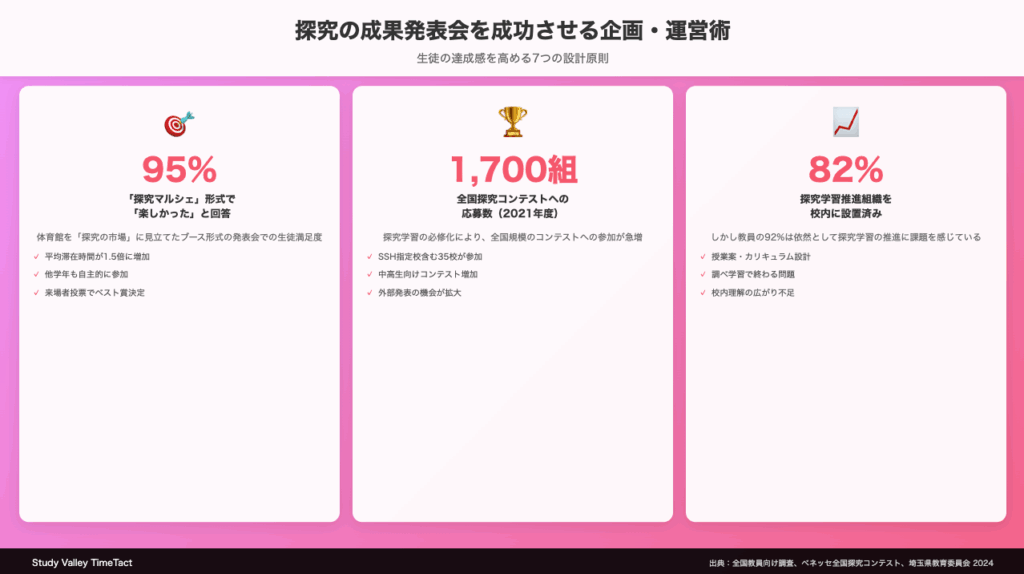

【事例1】A高校「探究マルシェ」形式

概要:体育館を「探究の市場」に見立て、ブース形式で実施

特徴:

- 生徒が自由に興味のあるブースを回る

- 発表者は何度も説明することで理解が深まる

- 「探究パスポート」でスタンプラリー

- 来場者投票で「ベストブース賞」決定

成果:

- 参加生徒の95%が「楽しかった」と回答

- 平均滞在時間が従来の1.5倍に

- 他学年の生徒も自主的に参加

【事例2】B高校「探究TED」スタイル

概要:TEDトークを模した短時間集中発表

特徴:

- 1人8分の持ち時間で核心を語る

- スライドは最小限、ストーリー重視

- プロの照明・音響で本格的な雰囲気

- 発表動画をYouTubeで公開

成果:

- 発表者の自信が大幅に向上

- 保護者・地域からの反響多数

- 進路選択に好影響(推薦入試等)

【事例3】C高校「探究フェスティバル」

概要:2日間の文化祭形式で実施

プログラム例:

【1日目】

- 9:00-10:00 オープニングセレモニー(生徒実行委員会主催)

- 10:00-12:00 分科会発表(テーマ別に教室分散)

- 13:00-15:00 ワークショップ(発表者が先生役)

- 15:00-16:00 パネルディスカッション

【2日目】

- 9:00-11:00 ポスターセッション

- 11:00-12:00 探究カフェ(軽食付き交流会)

- 13:00-14:30 優秀発表プレゼン

- 14:30-15:30 表彰式・クロージング

成果:

- 来場者数1,000名超(保護者・地域住民含む)

- 地元メディア3社が取材

- 生徒の自己効力感が測定可能なレベルで向上

運営を成功させる実務的なチェックリスト

発表会の企画・運営において、見落としがちな実務的なポイントをチェックリスト形式でまとめました。

【3ヶ月前】企画段階

- □ 実行委員会の組織化(生徒主体で)

- □ 日程・会場の確定

- □ 発表形式の決定と周知

- □ 評価基準の策定と公開

- □ 外部ゲストへの打診

【1ヶ月前】準備段階

- □ 発表順・タイムテーブルの決定

- □ 会場レイアウトの設計

- □ 必要機材のリストアップと手配

- □ 配布資料の作成

- □ リハーサル日程の設定

【1週間前】最終確認

- □ 機材の動作確認

- □ 生徒への最終案内

- □ 来場者への案内(保護者等)

- □ 当日の役割分担確認

- □ 緊急時対応の確認

【当日】運営のポイント

- □ 開始30分前の最終ミーティング

- □ 受付・誘導体制の確認

- □ タイムキーパーの配置

- □ 記録(写真・動画)担当の確認

- □ トラブル対応窓口の明確化

【発表会後】フォローアップ

- □ アンケートの実施と集計

- □ 優秀作品の外部発表機会の調整

- □ 記録のアーカイブ化

- □ 振り返り会の実施

- □ 次年度への引き継ぎ資料作成

Study Valley TimeTactで実現する、次世代の探究発表会

探究発表会の企画・運営・評価を効率化し、教育効果を最大化するために、Study Valley TimeTactは様々な支援機能を提供しています。

発表会運営支援機能

- エントリー管理システム:発表申込から当日まで一元管理

- 自動タイムテーブル生成:最適な発表順を自動で作成

- QRコード受付:来場者管理をスムーズに

- リアルタイム進行管理:遅延や変更に柔軟に対応

評価・フィードバック機能

- デジタル評価シート:評価者がタブレットで即座に入力

- リアルタイム集計:結果を即座に可視化

- ピアレビューシステム:生徒同士の相互評価を促進

- フィードバックレポート:個別の成長アドバイスを自動生成

アーカイブ・共有機能

- 発表動画の自動録画:全発表を記録・保存

- デジタルポートフォリオ連携:進路活動に活用

- オンライン公開プラットフォーム:保護者や他校とも共有

- 探究マップ:テーマの関連性を可視化

データ分析・改善支援

- 参加者分析:どの発表が注目されたかを可視化

- 満足度測定:多角的なアンケート分析

- 年度比較:発表会の質的向上を数値で確認

- 改善提案AI:次回に向けた具体的なアドバイス

TimeTactを活用することで、運営負担を軽減しながら、生徒にとってより価値のある発表会を実現できます。

まとめ:探究発表会を「最高の学びの祭典」に

探究発表会は、単なる成果報告の場ではありません。1年間の学びを振り返り、仲間と共有し、次なる探究への意欲を高める特別な機会です。

成功の鍵は、生徒を主役にすること。企画段階から生徒を巻き込み、「自分たちの発表会」という意識を持たせることで、主体的な参加が生まれます。そして、発表することが目的ではなく、学び合い、成長し合うことが目的だという価値観を共有することが大切です。

工夫次第で、探究発表会は生徒にとって忘れられない成長体験となります。本記事で紹介した原則や事例を参考に、ぜひ自校に合った形で実践してみてください。きっと、生徒たちの輝く姿に、先生方も大きな達成感を感じられるはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。