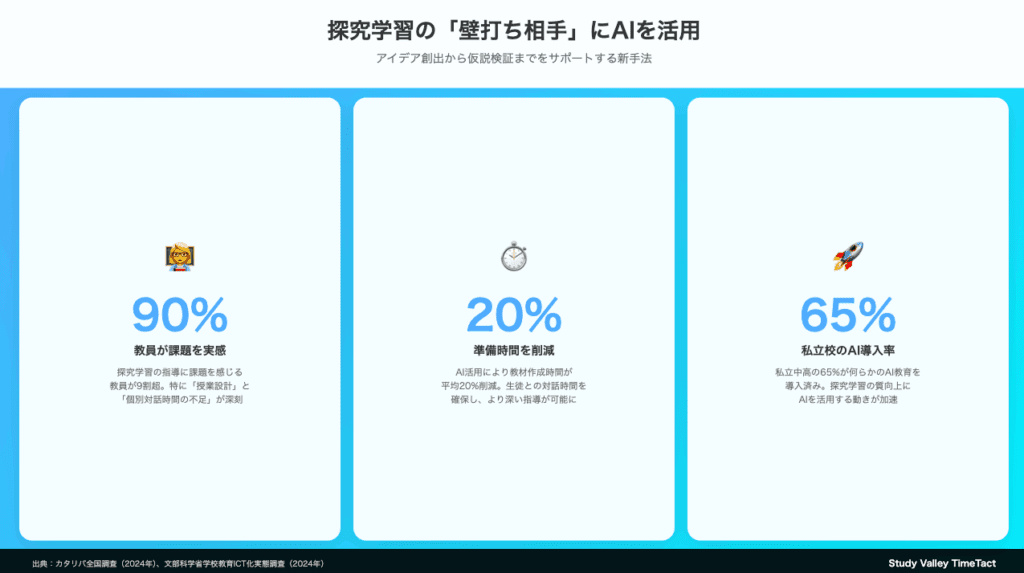

探究学習の「壁打ち相手」にAIを活用。アイデア創出から仮説検証までをサポートする新手法

探究学習において、生徒が最も困るのは「誰に相談すればいいか分からない」という状況です。限られた授業時間の中で、教員が一人ひとりの生徒と深く対話する時間を確保することは困難な現状があります。そこで注目されているのが、生成AIを「思考の壁打ち相手」として活用する新しいアプローチです。本記事では、AIを探究学習の伴走者として効果的に活用する方法と、その導入における注意点について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究学習における「対話不足」という根本的な課題

全国の高等学校で実施されている「総合的な探究の時間」において、多くの教員が直面している課題があります。それは、生徒一人ひとりと十分な対話の時間を確保できないという現実です。

現場で起きている具体的な問題

- 1クラス40名の生徒に対して、週2時間の授業では個別指導が困難

- 生徒のアイデアが行き詰まった時に、タイムリーなフィードバックができない

- テーマ設定から仮説検証まで、各段階で必要な思考の深化が促せない

- 専門外の分野について生徒から質問された際の対応に苦慮する

ベネッセ教育総合研究所の2023年調査によると、探究学習を担当する教員の約78%が「生徒との対話時間の不足」を課題として挙げています。この状況は、生徒の学びの質に直接的な影響を与えており、本来の探究学習の目的である「自ら問いを立て、答えを見つける力」の育成を阻害する要因となっています。

生徒側から見た探究学習の壁

一方、生徒の視点から見ると、以下のような悩みを抱えています:

- アイデアの具体化ができない:漠然としたテーマから具体的な研究課題への落とし込みが困難

- 仮説の妥当性が判断できない:立てた仮説が研究として成立するかの判断基準が不明確

- 思考が堂々巡りする:一人で考えていると同じ思考パターンから抜け出せない

- 質問したいタイミングで相談できない:疑問が生じた瞬間にフィードバックを得られない

生成AIが探究学習にもたらす可能性と実践例

このような課題に対して、生成AIを活用した新しいアプローチが注目を集めています。AIを単なる情報検索ツールとしてではなく、生徒の思考を深める「対話相手」として位置づけることで、探究学習の質を大きく向上させることができます。

AIを「思考の壁打ち相手」として活用する方法

効果的なAI活用には、以下の段階的なアプローチが重要です:

1. テーマ設定段階での活用

- ブレインストーミング支援:興味のある分野から具体的なテーマへの展開をAIと対話しながら探る

- 先行研究の概要把握:テーマに関連する既存の研究や事例をAIに要約してもらう

- 多角的な視点の獲得:一つのテーマを様々な角度から検討するための質問をAIに生成してもらう

2. 仮説構築段階での活用

- 仮説の論理性チェック:立てた仮説の論理的な妥当性をAIと対話しながら検証

- 反証可能性の確認:科学的な仮説として成立するかをAIに評価してもらう

- 変数の整理:独立変数と従属変数の関係性を明確化する支援

3. 調査・実験段階での活用

- 調査方法の提案:仮説を検証するための適切な調査手法をAIから提案

- データ分析の支援:収集したデータの分析方法や解釈についてAIと議論

- バイアスの発見:調査設計や分析における潜在的なバイアスを指摘してもらう

実践校での成功事例

東京都立A高校では、2024年度から探究学習にChatGPTを導入し、以下のような成果を上げています:

- テーマ設定期間の短縮:平均8週間かかっていたテーマ設定が4週間に短縮

- 仮説の質の向上:検証可能な仮説を立てられる生徒が45%から82%に増加

- 生徒の満足度向上:「探究学習が楽しい」と回答する生徒が63%から91%に上昇

AIを活用する際の重要な注意点と指導方法

生成AIの活用は大きな可能性を秘めていますが、適切な指導なしに導入すると逆効果になる可能性もあります。以下の点に特に注意が必要です。

AIに依存させない指導の工夫

1. 「AIは答えを教えてくれる存在ではない」という意識づけ

生徒には、AIを「思考を深めるためのツール」として位置づけることが重要です。具体的には以下のような指導を行います:

- AIの回答を鵜呑みにせず、必ず自分で検証する習慣をつける

- AIとの対話記録を残し、自分の思考の変遷を可視化する

- AIが提示した情報の出典や根拠を必ず確認する

2. プロンプトエンジニアリングの基礎教育

効果的にAIを活用するためには、適切な質問の仕方を身につける必要があります:

- 具体的な文脈の提供:背景情報を含めた詳細な質問文の作成

- 段階的な質問:大きな問いを小さな問いに分解する技術

- 批判的な追加質問:AIの回答に対して「なぜ?」「本当に?」と問い返す習慣

3. 人間にしかできない判断の重要性

AIが苦手とする領域を明確にし、生徒自身の判断力を育てます:

- 価値判断:倫理的・道徳的な判断はAIに委ねない

- 創造性:新しいアイデアの種はAIとの対話から生まれても、それを育てるのは人間

- 共感性:調査対象者の気持ちを理解し、配慮することの重要性

学校として準備すべき環境と体制

AI活用を成功させるためには、以下の環境整備が不可欠です:

- 利用ガイドラインの策定

- 使用可能なAIツールの明確化

- 個人情報の取り扱いに関する規定

- 引用・参照のルール

- 教員研修の実施

- AI活用の基礎知識

- 効果的な指導方法

- トラブルシューティング

- 保護者への説明と理解促進

- AI活用の目的と効果

- 安全性への配慮

- 家庭での支援方法

Study Valley TimeTactで実現する次世代の探究学習支援

これらの課題に対して、Study Valley TimeTactは探究学習に特化した包括的なソリューションを提供しています。単なるAIツールの提供にとどまらず、探究学習の全プロセスを支援する統合プラットフォームとして、多くの学校で導入が進んでいます。

TimeTactが提供する探究学習支援機能

1. AI対話機能と学習履歴の一元管理

- 探究学習専用にカスタマイズされたAI:教育的な配慮が組み込まれた対話システム

- 対話履歴の自動保存と分析:生徒の思考プロセスを可視化し、教員が適切な指導を行える

- 段階別の対話テンプレート:テーマ設定、仮説構築、検証など各段階に最適化された質問例

2. 教員の指導を効率化する機能

- 生徒の進捗状況のリアルタイム把握:AIとの対話内容から自動的に進捗を分析

- アラート機能:行き詰まっている生徒を自動検出し、教員に通知

- 評価ルーブリックの自動生成:探究の質を客観的に評価するための基準を提供

3. 安全性と教育的配慮

- 教育機関専用の安全な環境:個人情報保護に配慮したクローズドシステム

- 不適切な使用の防止:コピペや丸投げを検出する機能

- 引用・参照の自動管理:学術的な作法を自然に身につける仕組み

導入校での具体的な成果

TimeTactを導入した学校では、以下のような成果が報告されています:

- 探究の質の向上:全国探究学習発表会での入賞者が前年比3.2倍に増加(B県立高校)

- 教員の負担軽減:個別指導にかかる時間が平均40%削減(C私立高校)

- 生徒の主体性向上:自発的に探究を深める生徒が68%から94%に増加(D県立高校)

まとめ:AIと人間が協働する新しい探究学習の形

生成AIを探究学習の「壁打ち相手」として活用することで、これまで実現が困難だった個別最適化された学習支援が可能になります。重要なのは、AIを万能の解決策として捉えるのではなく、生徒の思考を深め、創造性を引き出すためのツールとして適切に位置づけることです。

探究学習の本質は、生徒が自ら問いを立て、その答えを見つけていく過程にあります。AIはその過程を豊かにする存在であり、最終的な判断や創造は人間にしかできません。この認識を持った上で、適切な指導体制とツールを整備することが、次世代の探究学習を成功させる鍵となります。

Study Valley TimeTactは、そうした理想的な探究学習環境の実現を支援します。AIの教育的活用に関する豊富なノウハウと、現場の声を反映した機能開発により、生徒と教員の両方にとって価値ある学習体験を提供します。探究学習の質的向上を目指す学校にとって、TimeTactは強力なパートナーとなることでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。