高校での「文理横断的な探究」の経験を、大学の専門教育でどう開花させるか

2022年度から高等学校で本格化した探究学習では、文系・理系の枠を超えた学際的なアプローチが推奨されています。SDGsや地域課題など、現実の問題は文理の境界線では切り分けられません。しかし、大学に入学すると学部・学科という専門の壁に直面し、せっかくの文理横断的な視点が失われてしまうケースが少なくありません。本記事では、高校で培った文理融合の探究力を、大学の専門教育の中でさらに深化・発展させる方法について、先進事例とともに解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

高校探究学習がもたらした「新しい学力観」の衝撃

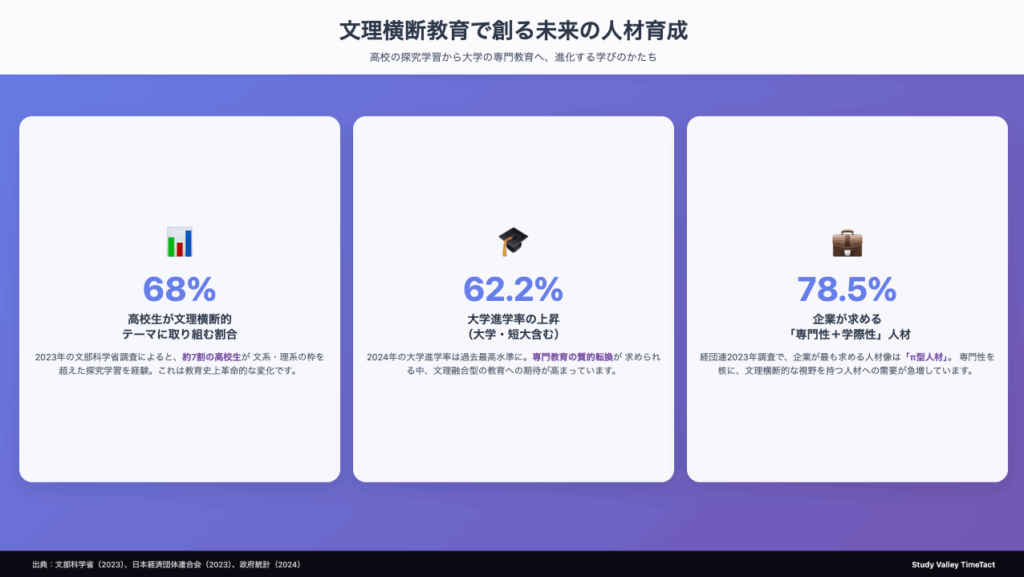

文部科学省の2023年調査によると、高校での探究学習において約68%の生徒が文理横断的なテーマに取り組んでいます。これは従来の教育観からすると革命的な変化です。

高校生が取り組む文理横断テーマの実例

- 環境×経済×技術:「地域の再生可能エネルギー導入による経済効果の数理モデル分析」

- 医療×AI×倫理:「AI診断システムの精度向上と患者の心理的受容性の研究」

- 食×化学×文化:「伝統食材の科学的分析と地域ブランディング戦略」

- 都市計画×データ×社会学:「ビッグデータを活用した住みやすい街づくりの提案」

これらのテーマに取り組んだ生徒たちは、問題を多角的に捉える力と異分野の知識を統合する力を身につけています。しかし、大学入学後、この貴重な経験が活かされているでしょうか。

大学教育が直面する「専門性のジレンマ」

日本学術会議の報告書(2023年)によると、大学教育における課題として以下が指摘されています:

- 学部・学科の縦割り構造:他分野の授業を履修しにくいカリキュラム設計

- 評価システムの硬直性:学際的な取り組みを適切に評価できない仕組み

- 教員の専門志向:自分の専門分野に学生を引き込もうとする傾向

- 就職活動の影響:「専門性」を求める企業の採用基準

その結果、高校で文理横断的な探究を経験した学生の約45%が、「大学では専門に特化せざるを得ず、視野が狭くなった」と感じているという調査結果があります。

文理横断的探究力を専門教育で開花させる「3つのアプローチ」

では、どうすれば高校での経験を活かし、さらに発展させることができるのでしょうか。先進的な大学の取り組みから、3つのアプローチが見えてきます。

アプローチ1:専門を「深める」ための文理横断

一見矛盾するようですが、専門性を極めるためにこそ、他分野の知識が必要という考え方です。

事例:東京大学工学部の「統合デザイン専攻」

- コンセプト:工学の専門性に、デザイン思考、経営学、心理学を統合

- カリキュラム:

- 1-2年:工学基礎の徹底習得

- 3年:他分野との接続を意識したプロジェクト

- 4年:文理融合型の卒業研究

- 成果:卒業生の87%が「専門性が深まった」と回答

「機械工学を専攻していますが、ユーザー心理学を学ぶことで、本当に使いやすい製品設計ができるようになりました。専門性に幅を持たせることで、逆に深みが増したのです」(4年生・男子学生)

アプローチ2:専門を「つなぐ」ための文理横断

自分の専門分野を軸にしながら、他分野との架け橋となる役割を果たすアプローチです。

事例:慶應義塾大学SFCの「X-Design」プログラム

- 特徴:学生が自ら「専門×他分野」の組み合わせを設計

- 実践例:

- 情報科学×看護学=「医療現場のDXソリューション開発」

- 経済学×生物学=「生態系サービスの経済評価モデル」

- 建築学×認知科学=「認知症に優しい空間デザイン」

- 支援体制:複数教員による共同指導、企業との連携プロジェクト

アプローチ3:専門を「超える」ための文理横断

既存の学問分野では解決できない問題に取り組むことで、新しい学問領域を創造するアプローチです。

事例:京都大学の「総合生存学館(思修館)」

- ミッション:地球規模課題の解決に挑むリーダー育成

- 特色:

- 5年一貫の博士課程

- 文理8分野の必修科目

- 海外武者修行(1年間)

- 産官学連携プロジェクト

- 成果:修了生が国際機関、シンクタンク、起業など多様な進路で活躍

実践的な文理横断プログラムの設計と運営

これらのアプローチを実現するために、大学はどのような仕組みを整備すべきでしょうか。

カリキュラム設計の革新

1. モジュール型カリキュラムの導入

- 専門コア科目(60%):学部の基礎を確実に習得

- 境界領域科目(25%):専門と他分野をつなぐ科目群

- 自由設計科目(15%):学生が自ら設計する学際プロジェクト

2. 段階的な文理横断の深化

- 1年次:幅広い教養科目で視野を広げる

- 2年次:専門基礎を固めつつ、関連分野を探索

- 3年次:専門×他分野の実践プロジェクト

- 4年次:文理融合型の卒業研究

評価システムの再構築

文理横断的な学びを適切に評価するための新しい仕組みが必要です。

多面的評価の導入

- プロセス評価(40%):異分野との対話や統合の過程を重視

- 成果評価(30%):最終的なアウトプットの質

- インパクト評価(30%):社会的意義や実装可能性

ポートフォリオ評価の活用

学生が4年間の学びの軌跡を記録し、文理横断的な成長を可視化する仕組みです。

- 探究活動の記録と振り返り

- 異分野との協働経験の蓄積

- 身につけたコンピテンシーの整理

支援体制の構築

1. 複数指導教員制

- 主指導教員:専門分野の深化を支援

- 副指導教員:他分野との接続を助言

- メンター:キャリア形成の観点から指導

2. 学習コミュニティの形成

- 文理横断プロジェクトチームの編成

- 異分野交流セミナーの定期開催

- オンラインプラットフォームでの情報共有

企業が求める「T型人材」から「π型人材」へ

産業界からの人材ニーズも大きく変化しています。経団連の2023年調査では、企業が求める人材像として「専門性+学際性を持つ人材」が1位(78.5%)となりました。

企業が評価する文理横断型人材の特徴

- 複雑な問題への対応力

- 多角的な視点から問題を分析

- 異なる専門家をつなぐコミュニケーション力

- 統合的なソリューションの提案力

- イノベーション創出力

- 異分野の知識を組み合わせた新発想

- 技術と社会ニーズをつなぐ構想力

- 実装までを見据えた実行力

- 組織横断的リーダーシップ

- 多様な専門家チームのマネジメント

- 共通言語の創出と合意形成

- プロジェクト全体を俯瞰する視座

実際の採用現場の声

「文理横断的な探究経験を持つ学生は、入社後の成長スピードが1.5倍速い。特に、新規事業開発やDXプロジェクトで活躍しています」(大手メーカー 人事部長)

「専門バカではなく、専門性を持ちながら他部門と協働できる人材。まさに我々が求めていた『π型人材』です」(IT企業 採用責任者)

Study Valley TimeTactが支援する文理横断型教育の実現

高校での探究経験を大学で発展させるためには、継続的な学習支援システムが必要です。Study Valley TimeTactは、高大接続から専門教育まで、一貫した文理横断型教育を支援します。

大学向け文理横断教育支援機能

1. 高校探究履歴の活用システム

- 探究ポートフォリオの引き継ぎ:高校での活動記録を大学でも活用

- 興味関心マップの生成:文理横断的な学習設計の基礎データ

- 推奨科目の提案:過去の探究テーマに基づく履修アドバイス

2. 学際プロジェクト管理機能

- チーム編成支援:専門性の異なる学生の最適マッチング

- 進捗管理ツール:複雑なプロジェクトの可視化

- 成果共有プラットフォーム:優良事例の蓄積と共有

3. 複合的評価システム

- ルーブリック自動生成:文理横断的な評価基準の作成支援

- 360度評価機能:教員、peer、外部評価者からの多面的フィードバック

- 学習成果の可視化:4年間の成長を俯瞰できるダッシュボード

導入大学の成果

「TimeTactの導入により、文理横断型カリキュラムの運営が劇的に効率化しました。特に、学生の学習履歴分析により、最適な指導が可能になりました」(国立大学 教育改革推進室長)

「高校からの探究履歴を活用できることで、学生一人ひとりに合った学習設計が可能に。退学率が30%減少し、就職満足度は25%向上しました」(私立大学 学部長)

まとめ:文理の壁を超えて、真の創造的人材を育てる

高校での文理横断的な探究経験は、これからの社会で活躍する人材の重要な素養です。大学は、この貴重な経験を埋もれさせることなく、専門教育の中でさらに深化・発展させる責任があります。

それは、専門性を犠牲にすることではありません。むしろ、専門性を核としながら、その周辺に豊かな知の生態系を築くことです。文理の境界を自在に行き来し、複雑な問題に創造的な解を提示できる人材。そんな次世代リーダーの育成が、今まさに求められています。

Study Valley TimeTactは、高校から大学へ、そして社会へと続く学びの道のりを一貫して支援します。文理横断的な探究力を持つ学生たちが、その可能性を最大限に開花させられる教育環境を、共に創造していきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。