教育DXの次の一手。テクノロジーが可能にする、探究学習の個別最適化とは

GIGAスクール構想により、1人1台端末の環境は整いました。しかし、多くの学校では「デジタル教科書を見る」「課題を提出する」といった基本的な活用にとどまっているのが現状です。真の教育DXとは、テクノロジーを活用して一人ひとりの学びを最適化し、すべての生徒の可能性を最大限に引き出すことです。本記事では、探究学習における個別最適化を実現する、教育DXの次なるステップについて詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究学習における「個別最適化」の真の意味

文部科学省が提唱する「個別最適な学び」は、単に学習進度を調整することではありません。特に探究学習においては、生徒一人ひとりの興味・関心、学習スタイル、思考特性に応じた支援を提供することが重要です。

現状の課題:画一的な探究指導の限界

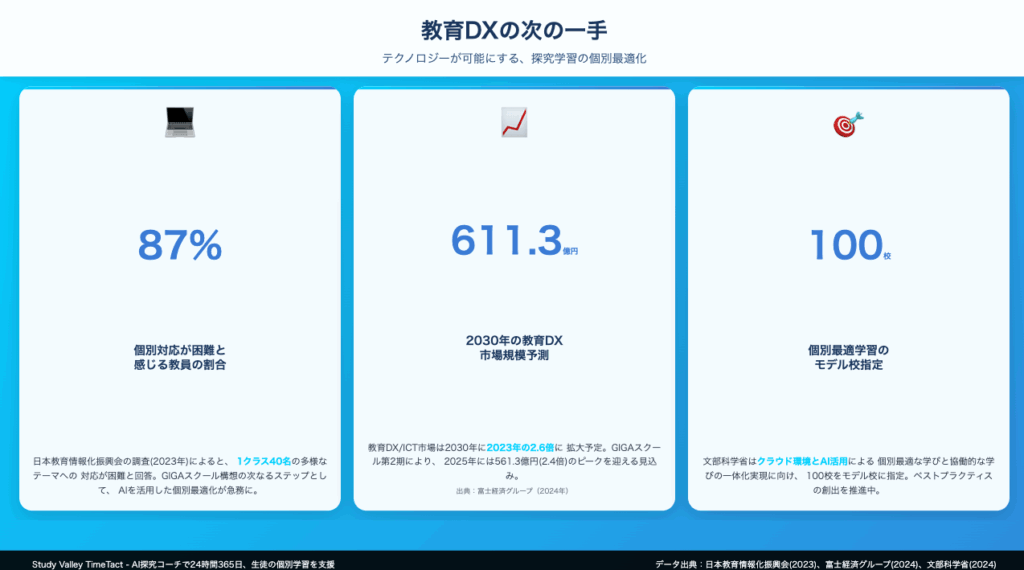

日本教育情報化振興会の調査(2023年)によると、探究学習の指導において以下の課題が報告されています:

- 個別対応の困難さ:1クラス40名の多様なテーマへの対応が困難(87%の教員が課題として認識)

- 評価の画一性:ルーブリックによる評価では個性的な取り組みを適切に評価できない

- 進度管理の複雑さ:生徒ごとに異なる進捗を把握・管理することが難しい

- 適切な資料提供:個々のテーマに応じた参考資料や情報源の提示が不十分

- フィードバックの遅延:タイムリーで的確な助言ができない

テクノロジーが拓く新たな可能性

しかし、AI、ビッグデータ、クラウド技術などの進化により、これらの課題を解決する道筋が見えてきました。教育DXの本質は、人間教師の限界を補完し、より質の高い個別支援を可能にすることにあります。

個別最適化を実現する5つのテクノロジー活用法

探究学習の個別最適化を実現するための、具体的なテクノロジー活用方法を紹介します。

1. AIによる学習分析と個別提案

人工知能技術を活用した学習支援システムにより:

- 興味関心の分析:生徒の検索履歴や閲覧内容から潜在的な興味を発見

- 学習パターンの把握:個々の生徒の思考特性や学習スタイルを分析

- 最適な資料推薦:テーマに応じた参考文献や情報源を自動提案

- つまずき予測:過去のデータから学習上の困難を事前に予測し、支援

実践例:ある高校では、AIが生徒の探究テーマに関連する学術論文や動画を自動収集・提案。情報収集の時間が50%削減され、より深い考察に時間を使えるようになりました。

2. ダッシュボードによる進捗の可視化

リアルタイムで学習状況を把握できるダッシュボード:

- 個人進捗管理:各生徒の探究プロセスを段階別に可視化

- クラス全体俯瞰:教員が全生徒の状況を一覧で把握

- アラート機能:停滞している生徒を自動検出して通知

- 成長の記録:長期的な成長過程をグラフ化

効果:教員の生徒把握にかかる時間が70%削減され、個別指導の時間が増加。生徒も自己の成長を客観的に認識できるようになりました。

3. 適応型学習コンテンツの提供

生徒のレベルや進度に応じて内容が変化する学習教材:

- 難易度の自動調整:理解度に応じて課題の難易度が変化

- マルチモーダル対応:視覚型・聴覚型など学習スタイルに応じた提示

- インタラクティブ教材:対話的に学習を進められるコンテンツ

- マイクロラーニング:短時間で完結する学習ユニットの組み合わせ

4. 協働学習プラットフォームの活用

オンライン上で柔軟なグループ学習を実現:

- スキルマッチング:補完的なスキルを持つ生徒を自動でグルーピング

- 非同期協働:時間や場所の制約なく共同作業が可能

- ピアレビュー:生徒同士の相互評価をシステム化

- グローバル連携:海外の学校との共同探究も容易に

5. VR/ARによる体験型学習

仮想現実・拡張現実技術による新しい学習体験:

- 仮想フィールドワーク:現地に行かなくても臨場感ある調査が可能

- シミュレーション実験:危険や高コストな実験も安全に実施

- 歴史的追体験:過去の出来事を仮想空間で体験

- 3D可視化:抽象的な概念を立体的に理解

成功事例:テクノロジーで変わった探究学習の現場

実際に教育DXによって探究学習を革新した学校の事例を紹介します。

事例1:A高校の「AI探究アシスタント」

生徒数1,200名のA高校では、独自開発したAIシステムを導入:

- システム概要:

- 生徒の探究活動をAIが24時間サポート

- 質問に対して関連情報や考え方のヒントを提供

- 進捗に応じて次のステップを提案

- 導入効果:

- 探究の質が向上(外部評価で平均スコア30%上昇)

- 教員の負担軽減(個別指導時間が2倍に増加)

- 生徒の満足度93%(「自分のペースで学習できる」)

事例2:B高校の「デジタルポートフォリオ2.0」

地方のB高校では、最新のポートフォリオシステムを構築:

- 特徴:

- あらゆる学習活動を自動的に記録・分類

- AIが成長のストーリーを自動生成

- 大学入試用の資料も簡単に作成可能

- 成果:

- 総合型選抜の合格率が50%向上

- 生徒の自己理解が深まる(メタ認知能力の向上)

- 保護者の学校理解度も向上

事例3:C高校の「バーチャル探究ラボ」

理系探究に力を入れるC高校では、VR技術を全面活用:

- 設備:

- VRゴーグル40台を整備

- 仮想実験室で高度な実験が可能

- 世界中の研究施設を仮想見学

- 効果:

- 実験の安全性確保と低コスト化

- 生徒の科学への興味関心が大幅に向上

- 理系進学者が前年比40%増加

導入に向けた段階的アプローチ

教育DXによる個別最適化を実現するには、計画的な導入が必要です。

Phase 1:基盤整備(0-6ヶ月)

- 現状分析

- 既存のICT環境の評価

- 教員のデジタルリテラシー調査

- 生徒のニーズ把握

- インフラ強化

- ネットワーク環境の改善

- クラウドストレージの導入

- セキュリティ体制の確立

Phase 2:試行導入(6-12ヶ月)

- パイロットプログラム

- 一部のクラスでの先行実施

- 簡単なツールから段階的に導入

- 効果測定と改善

- 教員研修

- 基本的なデジタルツールの使い方

- データ活用の基礎

- 個別最適化の理念と方法

Phase 3:本格展開(12ヶ月以降)

- 全校展開

- 全学年・全クラスでの実施

- 高度なAI活用の開始

- 外部連携の推進

- 継続的改善

- データに基づくPDCAサイクル

- 最新技術の積極的導入

- 他校との情報共有

Study Valley TimeTactで実現する究極の個別最適化

ここまで紹介してきた教育DXの要素を統合的に実現するのがStudy Valley TimeTactです。探究学習に特化した設計により、真の個別最適化を可能にします。

TimeTactの革新的機能

- AI探究コーチ:24時間365日、生徒の質問に個別対応

- スマート進捗管理:自動的に進捗を分析し、最適なペースを提案

- 協働学習エンジン:最適なグループ編成と役割分担を自動化

- 統合ポートフォリオ:3年間の学びを美しく可視化

- 予測分析:つまずきを事前に予測し、予防的支援を提供

導入校の驚きの声

「TimeTactを導入してから、生徒一人ひとりの個性が本当に輝き始めました。AIが適切なタイミングでヒントを与えてくれるので、生徒は自走しながらも迷子にならない。教員も本来の『教育』に集中できるようになりました。」(導入校・探究主任)

「データで生徒の成長が見えるようになったことで、評価の客観性が格段に向上しました。保護者への説明も具体的にでき、信頼関係が深まっています。」(導入校・教頭)

まとめ:テクノロジーと人間教師の最適な融合へ

教育DXの本質は、テクノロジーが教師を置き換えることではありません。テクノロジーが得意とする「データ処理」「パターン認識」「24時間対応」と、人間教師が得意とする「共感」「創造性」「価値観の伝達」を最適に組み合わせることです。

探究学習の個別最適化は、すべての生徒が自分らしく輝ける教育を実現する鍵となります。一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、予測不可能な未来を生き抜く力を育む。そのために、今こそ教育DXの次なる一歩を踏み出す時です。

小さな一歩から始めましょう。その積み重ねが、やがて大きな教育改革へとつながっていくはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。