テーマの斬新さに惑わされるな。ありふれたテーマでも「本物」の探究活動を見分ける方法

大学入試の現場で、「AIを活用した○○」「SDGsと地域創生」といった一見斬新に見えるテーマの探究活動が増えています。しかし、テーマの独創性と探究の質は必ずしも比例しません。むしろ、「地元の商店街の活性化」「部活動の効率化」といったありふれたテーマの中にこそ、生徒の本物の探究力が隠れていることがあります。本記事では、テーマの表面的な新しさに惑わされず、真に優れた探究活動を見極める方法を解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

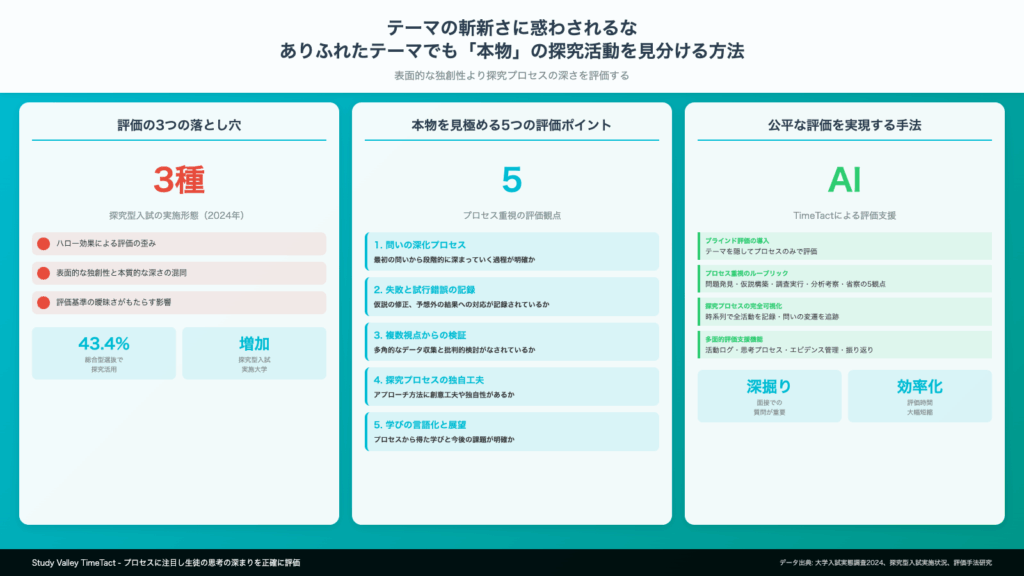

なぜ私たちは「斬新なテーマ」に惑わされるのか

入試担当者の多くが、無意識のうちに「テーマの新しさ=探究の質」という錯覚に陥っています。これには、いくつかの心理的要因があります。

ハロー効果による評価の歪み

心理学で言う「ハロー効果」により、テーマの斬新さという一つの特徴が、探究活動全体の評価に影響を与えてしまうのです。「量子コンピュータ」「ブロックチェーン」といった最先端のキーワードが含まれていると、それだけで高度な探究に見えてしまいます。

表面的な独創性と本質的な深さの混同

実際には、斬新に見えるテーマの多くは、インターネットで調べた情報をまとめただけの「調べ学習」に終わっています。一方で、身近なテーマであっても、独自の視点で課題を捉え、試行錯誤を重ねた探究は、はるかに価値があります。

評価基準の曖昧さがもたらす影響

多くの大学で、探究活動の評価基準が明確に定められていないため、評価者は目立つ特徴(テーマの斬新さ)に頼りがちです。これでは、地道に深い探究を行った生徒を見逃してしまう恐れがあります。

「本物」の探究活動を見極める5つの評価ポイント

テーマの新旧に関わらず、優れた探究活動には共通する特徴があります。以下の5つのポイントに注目することで、本物の探究を見抜くことができます。

1. 問いの深化プロセスが明確である

優れた探究活動では、最初の問いから最終的な問いへと、段階的に深まっていくプロセスが見られます。例えば:

- 初期の問い:「なぜ地元の商店街は衰退しているのか」

- 調査後の問い:「高齢者の買い物行動と商店街の関係はどうなっているか」

- 最終的な問い:「高齢者の社会的孤立を防ぐ場として商店街をどう再定義できるか」

このような問いの深化は、テーマが平凡でも、生徒の思考力の高さを示しています。

2. 失敗と試行錯誤の記録がある

本物の探究には必ず失敗があります。仮説が外れた経験、うまくいかなかった実験、予想と異なる調査結果などが記録されているかを確認しましょう。これらの記録は、生徒が実際に手を動かし、考えを深めた証拠です。

3. 複数の視点からの検証がなされている

優れた探究活動では、一つの結論に対して多角的な検証が行われています:

- 文献調査だけでなく、フィールドワークやインタビューを実施

- 定量的データと定性的データの両方を収集

- 異なる立場の人々の意見を聞いている

- 自分の仮説に反する証拠も誠実に検討している

4. 探究プロセスに独自の工夫がある

テーマは平凡でも、アプローチ方法に創意工夫があるかを見ます:

- 既存の調査方法をアレンジした独自の手法

- 身近な道具を活用した簡易実験

- 地域の特性を活かしたフィールドワーク

- 異分野の知識を応用した分析手法

5. 学びの言語化と次への展望が明確

最も重要なのは、探究を通じて何を学んだか、それをどう活かすかが明確に言語化されていることです。「結果」だけでなく「プロセスから得た学び」「今後の課題」「大学で深めたい問い」などが具体的に述べられているかを確認しましょう。

評価の落とし穴を避けるための具体的手法

公平で本質的な評価を行うために、以下の手法を取り入れることをお勧めします。

ブラインド評価の導入

まずテーマを隠した状態で、探究プロセスの記録だけを読むという方法があります。これにより、テーマの印象に左右されずに、純粋に探究の質を評価できます。

プロセス重視の評価ルーブリック

以下のような観点を含む評価ルーブリックを作成し、全評価者で共有します:

- 問題発見力:身近な事象から本質的な問題を見出せているか

- 仮説構築力:論理的で検証可能な仮説を立てられているか

- 調査実行力:適切な方法で丁寧に調査を実施しているか

- 分析考察力:データから妥当な結論を導き出せているか

- 省察力:自己の探究プロセスを客観的に振り返れているか

面接での深掘り質問

書類だけでは見えない部分を、面接で確認します:

- 「なぜそのテーマを選んだのか、個人的な動機は?」

- 「探究の過程で最も苦労したことは何か?」

- 「もう一度やり直すなら、どこを改善するか?」

- 「この探究から得た学びを、大学でどう発展させたいか?」

Study Valley TimeTactで実現する公平な探究評価

探究活動の本質的な評価を行うには、プロセスの可視化と体系的な記録が不可欠です。Study Valley TimeTactは、この課題を解決する強力なツールです。

探究プロセスの完全な可視化

TimeTactでは、生徒の探究活動の全プロセスが時系列で記録されます。問いの変遷、仮説の修正、試行錯誤の過程がすべて可視化されるため、テーマの新旧に関わらず、探究の深さを正確に評価できます。

多面的な評価を支援する機能

- 活動ログの自動記録:いつ、どのような活動を行ったかが自動的に記録される

- 思考プロセスの記録:マインドマップやメモ機能で、生徒の思考の変化を追跡

- エビデンスの一元管理:写真、動画、文書などの証拠資料を時系列で整理

- 振り返り機能:定期的な振り返りを促し、メタ認知能力の評価も可能に

評価者向けダッシュボード

大学の評価者は、専用のダッシュボードから:

- 探究活動の全体像を俯瞰的に把握

- 重要なターニングポイントを抽出して確認

- 複数の生徒の探究プロセスを比較検討

- 評価観点に沿った情報を効率的に収集

これらの機能により、表面的なテーマの印象ではなく、探究の本質的な価値を見極めることが可能になります。

まとめ:本物の探究を見抜く眼を養う

テーマの斬新さに惑わされず、本物の探究活動を見極めるには、プロセスに注目し、生徒の思考の深まりを評価することが重要です。ありふれたテーマであっても、そこに生徒の真摯な問いと試行錯誤があれば、それは大学で伸びる可能性を秘めた原石です。

Study Valley TimeTactのような探究支援ツールを活用することで、より客観的で公平な評価が可能になります。次世代を担う人材を正しく見極め、大学教育へとつなげていくために、評価の視点をアップデートしていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。