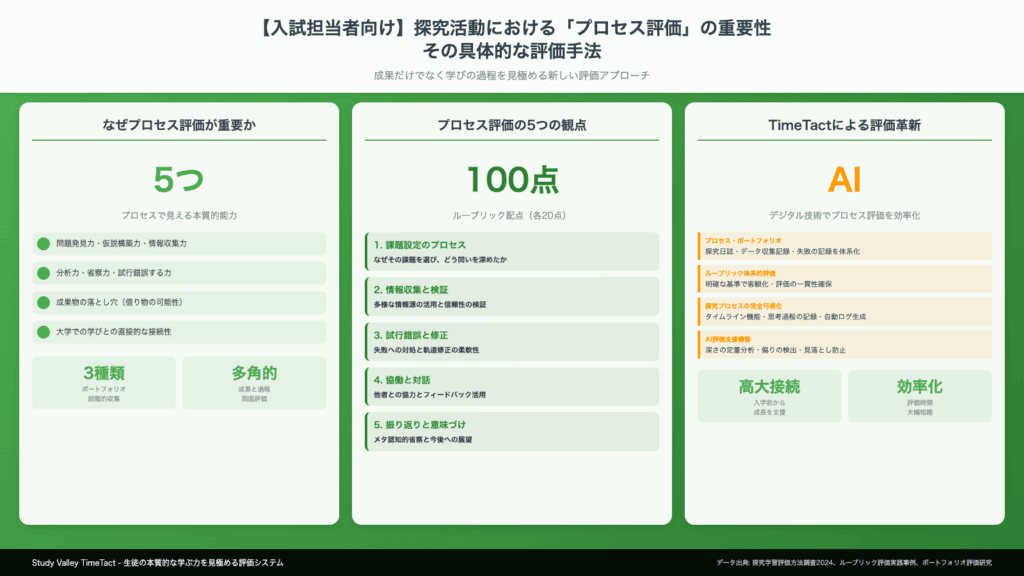

【入試担当者向け】探究活動における「プロセス評価」の重要性と、その具体的な評価手法

総合型選抜や学校推薦型選抜において、探究活動の評価が重要性を増しています。しかし、多くの大学では「成果物」や「実績」に目が行きがちで、生徒が辿った「プロセス」の評価は後回しになっています。本記事では、なぜプロセス評価が重要なのか、そして具体的にどのような評価手法を用いれば良いのかを、入試担当者向けに詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ「成果」だけでなく「プロセス」を評価すべきなのか

従来の入試では、テストの点数や資格、コンテストの受賞歴など、目に見える成果が評価の中心でした。しかし、探究活動の本質的な価値は、むしろプロセスにあります。

プロセスが示す生徒の本質的な能力

探究のプロセスには、生徒の思考力、問題解決能力、粘り強さ、創造性など、大学入学後の学びに直結する能力が如実に表れます。

- 問題発見力:どのように課題を見つけたか

- 仮説構築力:どんな仮説を立て、どう修正したか

- 情報収集力:どのような方法で情報を集めたか

- 分析力:データをどう解釈し、結論を導いたか

- 省察力:失敗から何を学び、どう改善したか

成果物の落とし穴

一見立派な成果物でも、以下のような問題を含んでいる可能性があります:

- 保護者や塾講師の過度な支援を受けている

- インターネットの情報をまとめただけ

- 既存の研究の焼き直し

- 見栄えを重視し、本質的な探究が不足

プロセスを評価することで、これらの「借り物」ではない、生徒自身の真の探究力を見極めることができます。

大学での学びとの接続性

大学では、答えのない問題に取り組む力が求められます。探究のプロセスで培われる能力こそ、大学での研究活動に直結します。

- 試行錯誤を恐れない姿勢

- 批判的思考力

- 継続的な学習意欲

- 協働する力

- 自己調整学習能力

プロセス評価の具体的な観点と評価基準

では、具体的にどのような観点でプロセスを評価すれば良いのでしょうか。以下、5つの重要な観点を紹介します。

1. 課題設定のプロセス

「なぜその課題を選んだのか」「どのように問いを深めたのか」を評価します。

| 評価レベル | 評価基準 |

|---|---|

| 優秀(4点) | 身近な体験や観察から独自の問題意識を持ち、複数の視点から課題を検討し、探究可能な問いへと絞り込んでいる |

| 良好(3点) | 与えられたテーマから自分なりの切り口を見つけ、ある程度具体的な問いを設定している |

| 標準(2点) | 一般的なテーマを選び、基本的な問いを設定しているが、独自性は限定的 |

| 要改善(1点) | 課題設定が曖昧で、探究の方向性が不明確 |

2. 情報収集と検証のプロセス

どのような方法で情報を集め、その信頼性をどう検証したかを評価します。

- 多様な情報源の活用(文献、インタビュー、実験、観察等)

- 情報の信頼性の検証

- 一次情報と二次情報の区別

- 情報の偏りへの配慮

3. 試行錯誤と修正のプロセス

失敗や予想外の結果にどう対処し、どのように軌道修正したかを評価します。

- 仮説の検証と修正の記録

- 失敗から学んだことの言語化

- 代替案の検討過程

- 柔軟な思考と粘り強さのバランス

4. 協働と対話のプロセス

他者とどのように協力し、フィードバックをどう活かしたかを評価します。

- チーム内での役割と貢献

- 異なる意見への対応

- 専門家や地域の方との対話

- フィードバックの活用と改善

5. 振り返りと意味づけのプロセス

探究を通じて何を学び、それをどう次に活かそうとしているかを評価します。

- メタ認知的な振り返り

- 学びの一般化と転移可能性

- 自己の成長の認識

- 今後の課題と展望の明確さ

プロセス評価を実現する具体的な手法

プロセスを適切に評価するためには、従来の書類審査や面接だけでは限界があります。以下、効果的な評価手法を紹介します。

1. プロセス・ポートフォリオの活用

成果物だけでなく、探究の過程を記録したポートフォリオの提出を求めます。

- 探究日誌:日々の活動記録と気づき

- アイデアスケッチ:初期の構想や没案も含む

- データ収集記録:調査の生データや観察記録

- 失敗の記録:うまくいかなかった試みとその分析

- メンターからのフィードバック:指導者のコメント記録

2. ルーブリックを用いた体系的評価

主観的になりがちなプロセス評価を、明確な基準で客観化します。

| 評価項目 | 配点 | 評価の視点 |

|---|---|---|

| 課題設定力 | 20点 | 独自性、具体性、探究可能性 |

| 情報収集力 | 20点 | 多様性、信頼性、批判的検討 |

| 分析・考察力 | 20点 | 論理性、深さ、創造性 |

| 試行錯誤力 | 20点 | 柔軟性、粘り強さ、改善力 |

| 省察力 | 20点 | メタ認知、学びの言語化、発展性 |

3. プレゼンテーションと質疑応答

成果発表だけでなく、プロセスに焦点を当てた発表を求めます。

- 「最も苦労した点とその克服方法」の説明

- 「当初の計画からの変更点とその理由」の説明

- 「もう一度やり直すなら」という仮定での改善案

- プロセスに関する具体的な質問への応答

4. グループディスカッション形式の評価

他の受験生と一緒に、探究プロセスについて議論させます。

- 互いの探究プロセスへのフィードバック

- 共通の課題に対する解決策の議論

- 失敗経験の共有と学び合い

- 建設的な批判と改善提案

Study Valley TimeTactがもたらすプロセス評価の革新

プロセス評価を効果的に行うには、探究活動の全過程を可視化し、体系的に記録・分析できるシステムが必要です。Study Valley TimeTactは、この課題に対する包括的なソリューションを提供します。

探究プロセスの完全な可視化

TimeTactは、生徒の探究活動をリアルタイムで記録・可視化します。

- タイムライン機能:いつ、何をしたかが時系列で把握可能

- 思考プロセスの記録:アイデアの変遷や仮説の修正過程を保存

- 活動ログの自動生成:調査、実験、対話などの活動を自動記録

- マルチメディア対応:写真、動画、音声での記録も可能

評価者向けダッシュボード

大学の評価者は、専用のダッシュボードで効率的かつ公平な評価が可能です。

- プロセス分析機能:探究の深まりや広がりを可視化

- 比較評価機能:複数の生徒のプロセスを並べて比較

- キーワード検索:特定の能力や活動を効率的に抽出

- 評価の一貫性チェック:評価者間のブレを検出・修正

AIによる評価支援

人間の評価者を支援するAI機能により、より精度の高い評価を実現します。

- 探究の深さや広がりの定量的分析

- 思考プロセスの質的評価支援

- 見落としがちな優れた点の発見

- 評価の偏りやバイアスの検出

高大接続の強化

TimeTactを通じて、高校での探究と大学での学びをシームレスに接続できます。

- 入学前から生徒の探究履歴を把握

- 入学後の指導に活かせる詳細データ

- 高校教員との連携強化

- 継続的な成長支援の実現

まとめ:プロセス評価が拓く新しい入試の可能性

探究活動のプロセス評価は、単なる評価手法の変更ではありません。生徒の本質的な学ぶ力を見極め、大学での成長可能性を予測するための重要な転換です。

Study Valley TimeTactを活用することで、これまで見えなかった生徒の思考プロセスや成長の軌跡が可視化され、より公平で本質的な評価が可能になります。プロセス評価の導入により、真に探究力のある学生を見出し、大学教育の質を高めていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。