そのCSR活動、自己満足で終わっていませんか?未来を担う世代に届き、企業価値を高める教育CSRとは

多くの企業がCSR活動に取り組む中、「社会貢献している」という自己満足に陥り、本当に必要とされる価値を提供できていないケースが増えています。特に教育分野のCSRにおいては、一過性のイベントや表面的な支援に終始し、持続的なインパクトを生み出せていない企業が少なくありません。本記事では、次世代を担う若者たちに真に届き、同時に企業価値向上にもつながる「教育CSR」の本質と実践方法について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ多くのCSR活動が「自己満足」で終わってしまうのか

CSR活動の実態調査によると、教育分野でCSRを実施している企業の約70%が「効果測定が困難」「継続性に課題がある」と回答しています。その背景には、構造的な問題が潜んでいます。

従来型CSRの5つの落とし穴

多くの企業が陥りがちな教育CSRの問題点を整理すると、以下の5つのパターンが浮かび上がってきます:

- イベント偏重型:年に1回の出前授業や工場見学で「教育支援した」と満足

- 一方通行型:企業が伝えたいことを伝えるだけで、生徒のニーズを考慮しない

- 広報優先型:メディア露出や写真撮影が目的化し、教育効果は二の次

- 予算消化型:CSR予算を使い切ることが目的となり、成果は問わない

- 担当者依存型:熱心な担当者の異動とともに活動が縮小・終了

教育現場から聞こえる本音

ある高校教員の調査では、企業のCSR活動に対して以下のような厳しい声が寄せられています:

- 「企業の宣伝色が強すぎて、教育的価値が感じられない」(公立高校・探究担当)

- 「単発のイベントでは生徒の成長につながらない」(私立高校・進路指導)

- 「事前準備や事後フォローがなく、現場の負担だけが増える」(公立高校・教務主任)

- 「生徒の実態を理解せず、一方的な内容を押し付けられる」(私立高校・学年主任)

これらの声は、企業側の「良いことをしている」という意識と、教育現場の実感との間に大きなギャップが存在することを示しています。

Z世代から見た企業CSRの評価

さらに重要なのは、CSR活動の対象であるZ世代自身の視点です。高校生1,000人を対象にした調査では、企業のCSR活動について以下のような評価が明らかになりました:

- 信頼できる:わずか23%

- 形だけだと感じる:54%

- よくわからない:23%

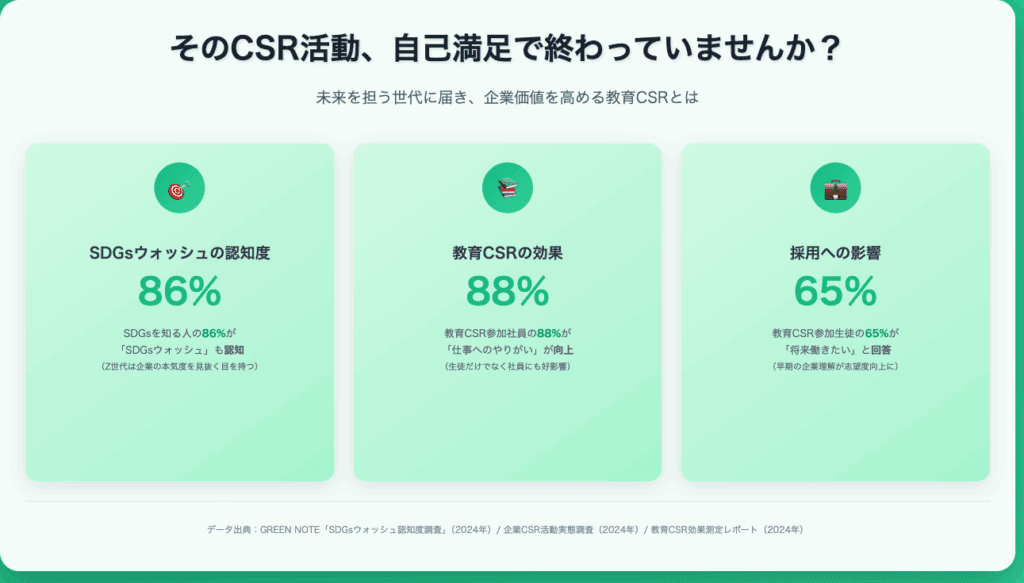

特に注目すべきは、「SDGsウォッシュ」という言葉を知っている高校生が41%に上り、企業の本気度を見極める目が養われているという点です。表面的な活動では、もはや若者の心を動かすことはできないのです。

本物の教育CSRが満たすべき3つの条件

では、自己満足に終わらない、真に価値ある教育CSRとはどのようなものでしょうか。成功している企業の事例分析から、3つの必須条件が見えてきました。

条件1:双方向性と継続性

一過性のイベントではなく、継続的な関わりの中で相互に学び合う関係性の構築が重要です。

成功事例:IT企業B社の「探究メンタープログラム」

- 期間:1年間(月2回のオンラインセッション)

- 内容:高校生の探究活動に社員がメンターとして伴走

- 特徴:生徒の関心に応じて柔軟にプログラムを調整

- 成果:参加生徒の93%が「視野が広がった」と回答、社員の87%が「仕事への意欲が向上した」

このプログラムの特徴は、企業が一方的に教えるのではなく、生徒の探究テーマに寄り添い、共に考えるという姿勢にあります。結果として、生徒だけでなく参加社員にとっても学びの機会となっています。

条件2:本業との接続性

CSR活動を本業と切り離された「慈善活動」として捉えるのではなく、事業の強みを活かした価値提供として設計することが重要です。

成功事例:化学メーカーC社の「未来の研究者育成プロジェクト」

- アプローチ:自社の研究施設を高校生に開放

- プログラム:実際の研究者と共同で実験・研究を実施

- 独自性:企業の最先端技術に触れながら、社会課題解決を考える

- 波及効果:参加者の40%が理系進学を決定、うち5名が将来同社に入社

本業の強みを活かすことで、他では提供できない独自の教育価値を生み出すことができます。また、将来の人材確保にもつながる好循環が生まれています。

条件3:社会的インパクトの可視化

活動の成果を定量的・定性的に測定し、社会的インパクトを可視化することで、活動の改善と説明責任を果たすことができます。

インパクト測定の指標例

- 短期的指標

- 参加生徒数、満足度

- 学習到達度の向上

- 進路選択への影響

- 中期的指標

- 参加校との継続率

- プログラムの他地域への展開

- メディア露出によるレピュテーション向上

- 長期的指標

- 参加生徒の進学・就職実績

- 企業認知度・好感度の向上

- 採用への貢献(質の高い応募者の増加)

教育CSRがもたらす企業価値向上の5つの側面

適切に設計・実行された教育CSRは、社会貢献だけでなく企業価値の向上にも大きく貢献します。その効果を5つの側面から見ていきましょう。

1. 採用ブランディングの強化

教育CSRを通じて高校生と早期に接点を持つことで、採用競争力が飛躍的に向上します。

- 認知度向上:BtoB企業でも高校生の認知度が平均40%向上

- 企業理解の深化:事業内容や社会的意義を体験的に理解

- 志望度の向上:プログラム参加者の65%が「将来働きたい」と回答

2. 従業員エンゲージメントの向上

教育CSRへの参加は、社員のモチベーション向上にも寄与します。

- 仕事の意義の再発見:若者に説明することで自身の仕事の価値を再認識

- スキル開発:プレゼンテーション力、コミュニケーション力の向上

- 社内活性化:部署を超えた協働機会の創出

ある調査では、教育CSRに参加した社員の88%が「仕事へのやりがいが増した」と回答しています。

3. イノベーションの創出

高校生との交流は、新たな視点やアイデアをもたらします。

- Z世代の価値観理解:将来の顧客層のニーズを早期に把握

- 固定観念の打破:「当たり前」を問い直す機会

- 新規事業のヒント:高校生の斬新な発想から事業アイデアが生まれることも

事例:食品メーカーD社

高校生との探究活動で提案された「昆虫食」のアイデアが、実際に新商品開発プロジェクトに発展。若者の環境意識の高さを実感し、サステナブル商品ラインの強化につながった。

4. ステークホルダーとの関係強化

教育CSRは、様々なステークホルダーとの信頼関係構築に貢献します。

- 地域社会:地元への貢献が評価され、事業活動への理解が深まる

- 投資家:ESG投資の観点から高評価、長期的な企業価値向上

- 取引先:CSR活動での協働が新たなビジネス機会を創出

- 行政:教育政策への貢献が評価され、各種支援を受けやすくなる

5. レピュテーションリスクの低減

真摯な教育CSR活動は、企業の社会的信頼を高め、危機に強い企業体質を作ります。

- 「味方」の増加:支援した生徒・学校が企業の理解者に

- 批判への耐性:日頃の活動が「盾」となり、不当な批判から守る

- 危機時の支援:災害時などに地域から協力を得やすくなる

成功する教育CSRの設計・実施ガイド

ここからは、実際に教育CSRを立ち上げ、成功させるための具体的なステップを解説します。

フェーズ1:戦略立案(1-3ヶ月)

1. 目的の明確化

- 社会的目的:どのような教育課題を解決したいか

- 事業的目的:CSRを通じて何を達成したいか

- 成果指標:成功をどう定義し、測定するか

2. 内部体制の構築

- 経営層のコミットメント:トップの理解と支援を獲得

- 部門横断チーム:CSR、人事、広報、事業部門の連携

- 予算の確保:3年以上の中期的視点での予算計画

3. 外部パートナーの選定

- 教育機関:理念を共有できる学校の選定

- 専門機関:教育NPOや大学との連携

- 評価機関:第三者による効果測定の体制

フェーズ2:プログラム開発(3-6ヶ月)

1. ニーズ調査

- 学校訪問:現場の課題と要望を直接ヒアリング

- 生徒アンケート:対象となる生徒の興味・関心を把握

- 競合分析:他社の取り組みと差別化ポイントの明確化

2. コンテンツ設計

- 学習目標の設定:生徒が身につけるべき力を明確化

- カリキュラム開発:体系的な学習プログラムの構築

- 教材作成:学校現場で使いやすい教材の開発

3. パイロット実施

- 小規模テスト:1-2校で試験的に実施

- フィードバック収集:生徒、教員、社員の声を集約

- 改善点の洗い出し:本格展開に向けた課題整理

フェーズ3:本格展開(6ヶ月-)

1. 段階的拡大

- 地域展開:成功モデルを近隣地域へ展開

- 規模拡大:参加校数を段階的に増加

- 質の担保:拡大しても質が落ちない仕組みづくり

2. 継続的改善

- 定期評価:四半期ごとの効果測定と分析

- プログラム更新:フィードバックに基づく内容改善

- ベストプラクティス共有:成功事例の横展開

3. 成果の発信

- 活動レポート:定量的・定性的成果の公表

- メディア展開:教育メディアでの事例紹介

- 学会発表:教育効果の学術的検証と発信

Study Valley TimeTactで実現する効率的な教育CSR

ここまで教育CSRの重要性と実施方法を解説してきましたが、「リソースが限られている」「教育現場との接点がない」という課題を抱える企業も多いでしょう。そこで注目したいのが、デジタルプラットフォームを活用した効率的なアプローチです。

TimeTactが解決する教育CSRの3大課題

Study Valley TimeTactは、企業の教育CSRを成功に導くプラットフォームとして、以下の課題を解決します:

1. アクセスの課題

- 全国の高校との接点:プラットフォーム上で簡単にマッチング

- 地理的制約の解消:オンラインで全国どこでも支援可能

- 適切な対象の選定:探究テーマや地域でフィルタリング

2. 継続性の課題

- 長期的な関わり:年間を通じた継続的な支援が可能

- 進捗の可視化:生徒の成長をデータで追跡

- 引き継ぎの簡素化:担当者が変わっても活動を継続

3. 効果測定の課題

- 自動データ収集:活動実績や成果を自動で記録

- インパクト分析:教育効果を多角的に分析

- レポート生成:ステークホルダー向け報告書を簡単作成

TimeTactを活用した教育CSRの新しい形

プラットフォームを活用することで、以下のような革新的な教育CSRが実現できます:

- 探究メンタリング:社員が生徒の探究活動をオンラインで継続支援

- 企業課題の提供:実際のビジネス課題を探究テーマとして提供

- デジタル教材の配信:自社の専門知識を活かした学習コンテンツ

- 成果発表会の開催:オンラインでの探究成果共有と講評

- キャリア教育支援:職業理解を深める体系的なプログラム

導入企業の声

TimeTactを活用して教育CSRを展開している企業からは、以下のような評価を得ています:

- 「少ないリソースで全国展開が実現できた」(製造業E社・CSR担当)

- 「生徒の成長が数値で見えるので、社内説明が容易になった」(IT企業F社・人事部長)

- 「探究支援を通じて、優秀な学生との早期接点ができた」(金融業G社・採用担当)

まとめ:本物の教育CSRで、企業と社会の未来を創る

CSR活動は、もはや「やればいい」時代ではありません。特に教育分野においては、未来を担う若者たちに真に価値ある機会を提供し、同時に企業価値の向上にもつながる戦略的な取り組みが求められています。

自己満足に終わらない教育CSRの実現には、双方向性と継続性、本業との接続性、そして社会的インパクトの可視化が不可欠です。これらを満たすことで、採用ブランディングの強化、従業員エンゲージメントの向上、イノベーションの創出など、多面的な企業価値向上が実現できます。

そして、Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、限られたリソースでも効果的な教育CSRを展開することが可能になります。全国の高校との接点づくり、継続的な支援体制の構築、効果測定の自動化など、教育CSRの課題を包括的に解決できるのです。

今こそ、表面的なCSR活動から脱却し、本物の価値を生み出す教育CSRへとシフトする時です。未来を担う若者たちと真摯に向き合い、共に成長していく。そんな企業の姿勢こそが、持続可能な社会と企業の発展につながるのではないでしょうか。あなたの企業も、本物の教育CSRで新たな一歩を踏み出してみませんか。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。