企業の”想い”は、どうすれば伝わる?高校生を巻き込む、共感型の広報・PR戦略

「うちの会社の理念や想いを若い世代に伝えたいけれど、どうアプローチすればいいか分からない」「CSR活動を行っているのに、高校生には全く知られていない」こうした悩みを抱える企業広報担当者は少なくありません。実は、従来の一方的な情報発信では、Z世代の心を動かすことはできません。本記事では、高校生を巻き込みながら企業の想いを伝える、新しい共感型広報・PR戦略について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ従来の広報手法が高校生に響かないのか

まずは、企業の広報活動が高校生に届かない根本的な理由を理解することから始めましょう。

Z世代の情報接触行動の特徴

現在の高校生を含むZ世代(1997年以降生まれ)の情報接触には、以下のような特徴があります:

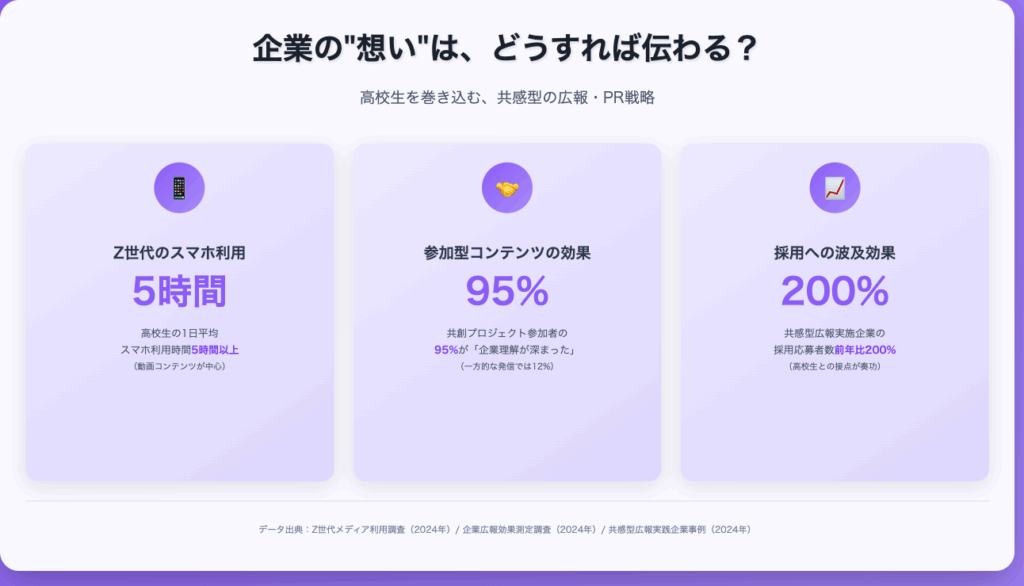

- スマートフォンファースト:1日平均5時間以上スマホを利用

- 動画コンテンツ中心:YouTube、TikTok、Instagram Reelsが主要メディア

- インフルエンサー重視:企業公式より個人の発信を信頼

- 双方向性を求める:一方的な広告より対話を重視

- 社会的価値を重視:企業の社会貢献活動に高い関心

これらの特徴を踏まえずに、従来型の広報活動を続けても、高校生には届きません。

企業広報の「4つの落とし穴」

多くの企業が陥っている広報活動の問題点を整理します:

1. 企業視点の一方的な発信

「我が社は○○年の歴史があり…」といった企業紹介は、高校生にとって退屈な情報でしかありません。受け手の関心事から始めることが重要です。

2. 難解な専門用語の多用

業界用語や横文字を並べた説明は、高校生を遠ざけるだけです。中学生でも理解できる平易な言葉で伝える必要があります。

3. 適切でないメディアの選択

新聞広告やWebサイトのニュースリリースだけでは、高校生の目に触れることはありません。彼らが日常的に接するメディアを選ぶ必要があります。

4. 成果の「見せっぱなし」

CSR活動の実績を羅列するだけでは、共感を生みません。活動の背景にある想いやストーリーを伝えることが大切です。

高校生の心を掴む「共感型広報」の5つの原則

では、どのようにすれば企業の想いが高校生に伝わるのでしょうか。共感型広報の5つの原則を解説します。

原則1:「Why」から始める – なぜその事業をしているのか

サイモン・シネックが提唱する「ゴールデンサークル理論」のように、「What(何を)」ではなく「Why(なぜ)」から始めることが重要です。

【従来型の伝え方】

「当社は精密機器を製造しています。年間売上は○○億円で、国内シェア第2位です。」

【共感型の伝え方】

「私たちは、世界中の研究者が新しい発見をする瞬間を支えたいと考えています。そのために、0.001ミリの誤差も許さない顕微鏡を作っています。実は、あなたが理科の授業で見た細胞の美しさも、私たちの技術が支えているかもしれません。」

原則2:ストーリーで語る – 人の顔が見える物語

データや実績の羅列ではなく、具体的な人物を主人公にしたストーリーで伝えることで、感情移入を促します。

【ストーリーの構成要素】

- 主人公:共感しやすい人物(若手社員、受益者など)

- 課題:主人公が直面した困難や社会課題

- 行動:課題解決に向けた取り組み

- 変化:行動がもたらした成果や影響

- メッセージ:高校生へのメッセージ

【ストーリー例】

「入社2年目の山田さんは、途上国の水問題を知ってショックを受けました。『自分の技術で何かできないか』と考え、持ち運べる浄水装置の開発プロジェクトを立ち上げました。3年かけて製品化に成功し、今では年間1万人に安全な水を届けています。『高校時代の化学の授業が、今の仕事に直結している』と山田さんは語ります。」

原則3:参加型で巻き込む – 一緒に考え、行動する

一方的な情報提供ではなく、高校生が主体的に参加できる仕組みを作ることで、深い関与を生み出します。

【参加型コンテンツの例】

- 社会課題解決アイデアコンテスト:高校生の視点での提案を募集

- 1日社員体験プログラム:実際の業務を体験してもらう

- 共創プロジェクト:高校生と社員が協働で商品開発

- SNSキャンペーン:ハッシュタグを使った参加型企画

原則4:透明性を持つ – 良いことも課題も正直に

Z世代は企業の「本音」を見抜く力に優れています。完璧を装うのではなく、課題や失敗も含めて正直に伝えることが信頼につながります。

【透明性のある発信例】

「私たちの工場では、年間○トンのCO2を排出しています。これは決して誇れる数字ではありません。だからこそ、2030年までに排出量を半減させる挑戦を始めました。高校生の皆さんのアイデアも聞かせてください。」

原則5:継続的な対話 – 一過性で終わらない関係づくり

単発のイベントや広告ではなく、継続的な対話の機会を設けることで、深い理解と共感を育みます。

【継続的な関係構築の方法】

- 定期的な交流会:四半期ごとの意見交換会

- メンター制度:社員が高校生の探究活動をサポート

- ニュースレター:高校生向けの定期配信

- オンラインコミュニティ:日常的な交流の場

成功事例:企業の想いが高校生に届いた実例

実際に高校生の共感を得ることに成功した企業の事例を紹介します。

事例1:食品メーカーA社「未来の食を一緒に考えるプロジェクト」

【背景と課題】

A社は環境に配慮した代替肉の開発を進めていましたが、若い世代の認知度が低いことが課題でした。

【実施内容】

- 高校生100人会議:「2050年の食卓」をテーマに意見交換

- 商品開発プロジェクト:高校生のアイデアを実際の商品に反映

- 工場見学+ワークショップ:製造過程の見学と試食会

- SNS発信:参加高校生による体験レポート

【成果】

- 参加高校生の95%が「企業への理解が深まった」と回答

- SNSでの拡散により、同世代の認知度が30%向上

- 高校生のアイデアから生まれた新商品が話題に

- 採用応募者数が前年比200%増加

事例2:IT企業B社「プログラミングで社会課題を解決する部活動」

【背景と課題】

B社は社会インフラを支えるシステム開発を行っていますが、地味な印象を持たれがちでした。

【実施内容】

- 部活動支援プログラム:10校のプログラミング部を1年間サポート

- 社員メンター制度:各校に専任の技術者を配置

- 課題解決コンペ:地域の課題をITで解決するアイデアを競う

- 成果発表会:開発したアプリを実際に地域で活用

【成果】

- 参加生徒の70%がIT業界への就職を希望

- 開発されたアプリが実際に自治体で採用

- 地域メディアで多数取り上げられ、企業イメージが向上

- 新卒採用で参加校からの応募が急増

事例3:製造業C社「ものづくりの現場から世界を変える」

【背景と課題】

C社は高い技術力を持ちながら、BtoB企業のため一般認知度が低い状況でした。

【実施内容】

- 探究学習支援:「持続可能なものづくり」をテーマに教材提供

- 現場体験プログラム:実際の製造ラインでの体験実習

- 若手社員との座談会:キャリアや仕事のやりがいを共有

- 技術コンテスト:高校生による改善アイデアを募集

【成果】

- 工業高校からの認知度が15%から65%に向上

- インターンシップ応募者が5倍に増加

- 高校生のアイデアから3件の特許出願

- 地域の高校との継続的な連携関係を構築

実践ガイド:共感型広報を始めるための具体的ステップ

ここからは、共感型広報を実際に始めるための具体的な手順を解説します。

STEP1:社内の理解と体制づくり

まず重要なのは、社内の理解を得て、適切な体制を構築することです。

【必要な準備】

- 経営層への提案:長期的な投資としての価値を説明

- 部門横断チーム:広報、人事、CSR、現場の連携

- 予算確保:単年度ではなく3年計画で

- 社員の巻き込み:ボランティアやメンターの募集

STEP2:ターゲットとなる高校生の理解

次に、アプローチする高校生について深く理解する必要があります。

【リサーチ項目】

- 情報接触メディア:どのSNSやプラットフォームを使用しているか

- 関心事項:社会課題、将来の夢、日常の悩み

- 価値観:何を大切にし、何に共感するか

- 行動パターン:学校生活、部活動、アルバイトなど

STEP3:コンテンツとチャネルの設計

理解した上で、最適なコンテンツとチャネルを設計します。

【コンテンツ設計のポイント】

- ビジュアル重視:動画、インフォグラフィック、写真

- 短時間で理解可能:1分以内で要点が伝わる

- シェアしたくなる:友達に教えたくなる要素

- 参加の余地:コメントやアクションを促す仕組み

【チャネル選定の基準】

- Instagram:ビジュアルストーリーテリング

- TikTok:短尺動画での訴求

- YouTube:深い内容の動画コンテンツ

- X(Twitter):リアルタイムの対話

STEP4:パイロットプログラムの実施

小規模から始めて、効果を検証しながら拡大していきます。

【パイロット実施のポイント】

- 協力校の選定:理解ある1〜2校から開始

- 期間設定:3〜6ヶ月の短期プログラム

- 効果測定:参加者の意識変化を定量・定性的に把握

- 改善点の抽出:参加者の声を次に活かす

STEP5:効果測定と改善のサイクル

実施後は必ず効果を測定し、改善につなげることが重要です。

【測定指標の例】

- 認知度:企業名、事業内容の認知率

- 理解度:企業理念や価値観への理解

- 共感度:企業への好感度、応援したい気持ち

- 行動変容:SNSフォロー、イベント参加、就職希望

Study Valley TimeTactで実現する効果的な高校生エンゲージメント

高校生との継続的な関係構築には、適切なプラットフォームの活用が不可欠です。

TimeTactが提供する企業向け機能

Study Valley TimeTactは、企業と高校生をつなぐ以下の機能を提供します:

- 探究テーママッチング:企業の事業と関連する探究テーマの高校生を発見

- メンタリング機能:社員が高校生の探究活動をオンラインで支援

- プロジェクト管理:共創プロジェクトの進捗を可視化

- 成果の可視化:活動の成果や高校生の成長を数値化

TimeTact活用のメリット

TimeTactを活用することで、以下のようなメリットが得られます:

- 効率的なマッチング:関心の高い高校生と確実につながる

- 継続的な関係構築:単発ではない長期的な関わり

- データに基づく改善:活動の効果を定量的に把握

- 他社事例の学習:成功事例を参考にプログラム設計

まとめ:想いを伝えることは、未来への投資

企業の想いを高校生に伝えるための共感型広報のポイントをまとめます:

- 「Why」から始める:なぜその事業をしているのかを伝える

- ストーリーで語る:人の顔が見える物語で共感を生む

- 参加型で巻き込む:一緒に考え、行動する機会を作る

- 透明性を持つ:良いことも課題も正直に伝える

- 継続的な対話:一過性で終わらない関係を築く

高校生への広報活動は、単なるPRではなく、未来の社会を共に創るパートナーシップの始まりです。彼らの新鮮な視点は、企業にとっても貴重な資産となります。Study Valley TimeTactを活用しながら、企業の想いが確実に届く、新しい広報の形を実現していきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。