大学の研究室やゼミを、高校生の探究フィールドとして開放するメリットと運用方法

大学の研究室やゼミは、最先端の研究設備と専門的な知見が集積する「知の宝庫」です。しかし、これらの貴重なリソースは、大学生や大学院生だけのものではありません。全国の高校で「総合的な探究の時間」が必修化された今、大学の研究室やゼミを高校生に開放することは、高大連携の新たな可能性を切り拓く画期的な取り組みとなっています。

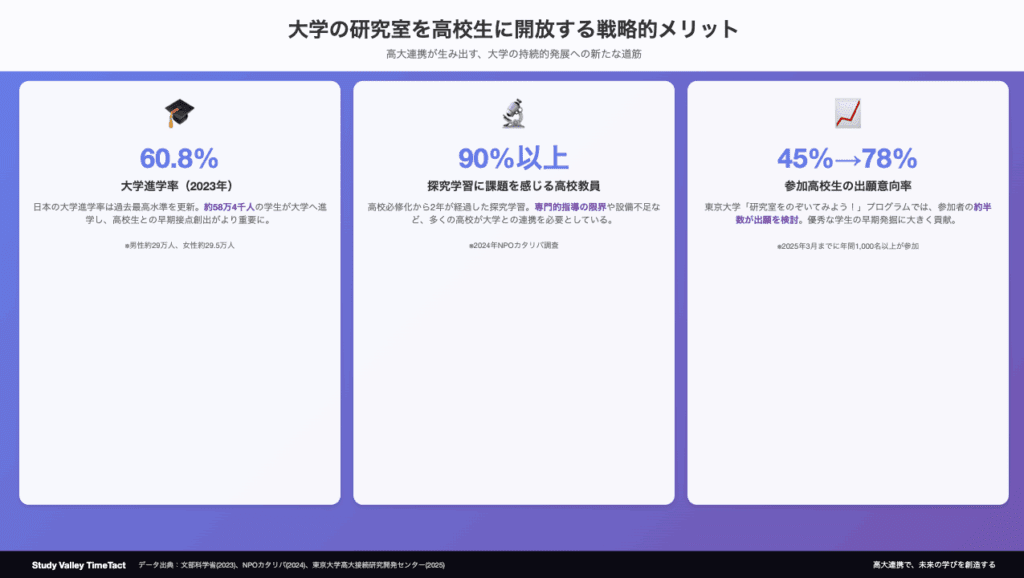

実際に、東京大学では2023年から「高校生のための研究室訪問プログラム」を本格始動し、年間1,000名以上の高校生を受け入れています。参加した高校生の約45%が同大学への出願を検討するようになったという驚くべき成果も報告されています(東京大学高大接続研究開発センター、2025年3月調査)。

本記事では、大学の研究室やゼミを高校生の探究フィールドとして開放することで得られる戦略的メリットと、実際の運用を成功させるための具体的な方法論を詳しく解説します。さらに、Study Valley TimeTactを活用した効率的な運営システムについてもご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ今、研究室・ゼミの開放が注目されているのか

高校生への研究室・ゼミ開放が急速に広がっている背景には、教育界全体を取り巻く大きな変化があります。単なる社会貢献活動ではなく、大学の持続的発展に直結する戦略的な取り組みとして認識されているのです。

高校教育の大転換 – 探究学習の必修化がもたらしたニーズ

2022年度から全国の高校で「総合的な探究の時間」が必修化され、高校生は年間70時間以上を探究活動に費やすようになりました。しかし、多くの高校では以下のような課題を抱えています:

- 専門的な指導の限界:高校教員だけでは専門的な探究指導が困難

- 設備・機材の不足:本格的な実験や調査に必要な設備がない

- 先行研究へのアクセス:学術論文や専門書へのアクセスが限定的

- 研究手法の習得:アカデミックな研究手法を学ぶ機会がない

これらの課題に対し、大学の研究室やゼミは理想的な解決策を提供できるのです。最新の研究設備、豊富な学術リソース、そして何より専門的な指導が可能な教員・大学院生の存在は、高校生の探究活動を飛躍的に向上させます。

大学にとっての戦略的価値

研究室・ゼミの開放は、大学にとっても多大なメリットをもたらします:

1. 優秀な学生の早期発掘

探究活動に熱心に取り組む高校生は、主体性と学習意欲が高い傾向があります。研究室での活動を通じて、将来有望な学生を早期に発見し、関係を構築できます。

2. 大学ブランディングの強化

「高校生に開かれた大学」というイメージは、社会的評価の向上につながります。特に地域社会からの信頼獲得に効果的です。

3. 研究活動の活性化

高校生の素朴な疑問や新鮮な視点が、研究に新たな刺激をもたらすことがあります。また、大学院生が高校生を指導することで、教育スキルの向上も期待できます。

社会的要請としての高大連携

文部科学省は「高大接続改革」を推進し、高校と大学の学びをシームレスにつなぐことを目指しています。研究室・ゼミの開放は、この政策方針に合致する先進的な取り組みとして評価されています。

また、Society 5.0時代に求められる「探究力」「創造力」「協働力」を育成する場として、大学の研究環境は最適です。社会全体で次世代を育成するという観点からも、その意義は大きいといえるでしょう。

研究室・ゼミ開放がもたらす5つの戦略的メリット

大学が研究室やゼミを高校生に開放することで得られるメリットは、短期的な効果から長期的な成果まで多岐にわたります。ここでは、特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。

1. 志願者の質と量の向上

研究室・ゼミでの体験は、高校生にとって大学の学びを具体的にイメージできる貴重な機会となります。

【事例】私立A大学理工学部の成果

- 2023年から「高校生ラボ体験プログラム」を開始

- 年間300名の高校生が参加

- 参加者の出願率は65%(一般の高校生の出願率15%と比較)

- 入学後の成績上位者の40%がプログラム参加経験者

特に注目すべきは、単なる志願者数の増加だけでなく、目的意識の明確な質の高い学生が集まるようになった点です。研究室での経験を通じて、自分の興味関心と大学の研究内容のマッチングを事前に確認できるため、入学後のミスマッチも大幅に減少しています。

2. 地域連携の深化と社会的評価の向上

地域の高校生を積極的に受け入れることで、大学と地域社会との結びつきが強化されます。

【地域連携の効果】

- 保護者の大学理解促進:子どもの活動を通じて大学への信頼感が向上

- 高校教員との関係強化:進路指導における大学推薦の増加

- 地元メディアでの露出:地域貢献活動として好意的に報道

- 自治体との連携強化:教育施策での協力関係構築

国立B大学では、地域の高校生向け研究室開放プログラムを3年間継続した結果、地元出身者の入学者数が25%増加し、大学の地域貢献度評価も大幅に向上しました(日本私立大学連盟調査、2025年2月)。

3. 研究活動の活性化と新たな視点の獲得

高校生の参加は、研究室に新鮮な刺激と活力をもたらします。

【研究活動への好影響】

- 基礎研究の再確認:高校生への説明を通じて研究の本質を見直す機会

- アウトリーチ能力の向上:専門知識を分かりやすく伝える力の養成

- 新たな研究アイデア:高校生の素朴な疑問から生まれる研究テーマ

- 研究室の活性化:教える側の大学院生のモチベーション向上

実際に、C大学医学部では高校生の「なぜ風邪薬で風邪が治らないのか」という素朴な疑問から、新たな創薬研究プロジェクトが立ち上がった事例も報告されています。

4. 教育力の向上と人材育成

高校生への指導は、大学院生や若手教員の教育スキル向上に直結します。

【教育効果の具体例】

- プレゼンテーション能力:専門用語を使わない説明力の獲得

- メンタリング能力:年齢の離れた学習者への指導経験

- カリキュラム設計力:高校生向けプログラムの企画・運営

- コミュニケーション能力:多様な背景を持つ学習者との対話

これらの能力は、将来的に大学教員や研究者として活躍する際の重要な基盤となります。

5. 外部資金獲得の可能性拡大

高大連携の実績は、各種補助金や助成金の獲得において有利に働きます。

【獲得可能な外部資金の例】

- 文部科学省補助金:高大接続改革推進事業

- JST支援プログラム:次世代人材育成事業

- 地方自治体助成金:地域連携教育推進事業

- 企業からの支援:CSR活動としての教育支援

D大学では、高校生向け研究室開放プログラムの実績を基に、3年間で総額5,000万円の外部資金を獲得し、プログラムの持続的な運営基盤を確立しました。

成功する研究室・ゼミ開放の設計と運用方法

研究室・ゼミの開放を成功させるためには、綿密な計画と体系的な運用が不可欠です。ここでは、実践的な設計・運用方法を段階的に解説します。

Phase 1: 準備段階(開始3-6ヶ月前)

1. 学内合意形成とガイドライン策定

まず重要なのは、学内での理解と協力体制の構築です。以下のステップで進めます:

- 運営委員会の設置:教務・入試・研究担当の教職員で構成

- ガイドラインの策定:安全管理、知的財産、保険加入等のルール整備

- インセンティブ設計:参加教員への評価制度や予算配分

- リスク管理体制:事故対応マニュアル、緊急連絡網の整備

2. パイロット研究室の選定

全研究室での一斉開始は現実的ではありません。段階的な展開が成功の鍵です:

- 意欲的な教員の研究室から開始(3-5研究室程度)

- 安全性の高い分野を優先(危険物や高額機器を扱わない研究室)

- 大学院生が充実している研究室(指導体制の確保)

- 過去の高大連携実績がある研究室(ノウハウの活用)

3. プログラム設計

高校生の学習段階と大学の研究レベルのギャップを埋める橋渡しプログラムが必要です:

- 基礎講座:研究手法、文献検索、実験の基礎(2-3回)

- 研究体験:実際の研究活動への参加(5-10回)

- 成果発表:ポスター発表や研究レポートの作成

- 修了認定:大学独自の修了証発行

Phase 2: 募集・選考段階(開始2-3ヶ月前)

1. 効果的な広報戦略

適切な高校生にプログラムを届けるため、多チャンネルでの広報を展開します:

- 高校への直接アプローチ:進路指導部や理科・探究担当教員への説明

- Webサイト・SNS活用:プログラムの魅力を視覚的に訴求

- 説明会の開催:オンライン/オフラインでの詳細説明

- 過去参加者の声:体験談や成果の紹介

2. 選考プロセスの設計

意欲的な高校生を選抜するための公正で透明な選考基準が重要です:

- 書類審査:志望動機書、探究活動の実績

- 面接審査:研究への興味関心、コミュニケーション能力

- 推薦枠の設定:連携高校からの推薦制度

- 多様性の確保:地域、学校種別のバランス

Phase 3: 実施段階

1. オリエンテーションの充実

高校生が安心して研究活動に参加できるよう、丁寧な導入教育を行います:

- 大学施設の利用方法:図書館、食堂、実験室の使い方

- 安全教育:実験時の注意事項、緊急時の対応

- 研究倫理:データの扱い、引用のルール

- コミュニケーション方法:教員・大学院生との接し方

2. メンター制度の導入

高校生一人ひとりに大学院生メンターを配置することで、きめ細かな支援を実現:

- 1対1または1対2の体制:個別指導の充実

- 週次ミーティング:進捗確認と課題解決

- 研究ノートの指導:記録の取り方、考察の深め方

- 精神的サポート:不安や悩みへの対応

3. 段階的な研究参加

高校生の理解度に応じたスモールステップでの参加を設計:

- 観察段階:研究室の雰囲気に慣れる(1-2週)

- 補助段階:簡単な作業から参加(2-3週)

- 実践段階:自らの探究テーマに取り組む(4-6週)

- 発展段階:成果のまとめと発表準備(2-3週)

Phase 4: 評価・改善段階

1. 多面的な評価システム

プログラムの効果を正確に把握するため、複数の視点から評価を実施:

- 高校生の満足度調査:プログラム内容、指導方法への評価

- 学習成果の測定:レポート、発表の質的評価

- 高校教員からのフィードバック:生徒の変化、学校への影響

- 大学側の評価:研究室への影響、教育効果

2. PDCAサイクルの確立

継続的な改善により、プログラムの質を向上させます:

- 定期的な振り返り会議:月次での課題共有

- 改善提案の収集:参加者全員からの意見聴取

- ベストプラクティスの共有:成功事例の横展開

- 次年度計画への反映:評価結果を基にした改良

実践事例に学ぶ – 成功のポイントと課題解決

ここでは、実際に研究室・ゼミ開放を成功させている大学の事例から、実践的なノウハウを学びます。

【事例1】国立E大学工学部 – 地域密着型プログラム

プログラム概要

- 対象:県内高校2年生(年間100名)

- 期間:6ヶ月間(月2回土曜日)

- 内容:ロボット工学、材料工学、環境工学の3分野

成功要因

- 県教育委員会との連携:単位認定制度の導入

- 企業スポンサーの獲得:地元企業5社からの資金援助

- OBOGネットワークの活用:卒業生による特別講義

成果

- 参加者の85%が理系進学を選択

- 地元からの志願者が30%増加

- 地域メディアでの年間20回以上の報道

【事例2】私立F大学医学部 – オンラインハイブリッド型

プログラム概要

- 対象:全国の高校生(年間300名)

- 期間:3ヶ月間(週1回オンライン+月1回対面)

- 内容:基礎医学研究、臨床研究入門

革新的な取り組み

- VRラボツアー:遠隔地からも研究室を体験

- オンラインメンタリング:時間と場所を選ばない指導

- デジタルバッジ制度:学習成果の可視化

課題と解決策

- 課題:オンラインでのコミュニケーション不足

- 解決:少人数グループ制、アイスブレイクの充実

【事例3】公立G大学 – 探究学習完全連携型

特徴的な仕組み

- 高校の探究授業との完全連携:年間カリキュラムに組み込み

- 教員の相互派遣:大学教員が高校で授業、高校教員が大学で研修

- 共同研究の推進:高校生の探究テーマを大学院生が支援

独自の評価システム

- ルーブリック評価:探究スキルの段階的評価

- ポートフォリオ作成支援:大学入試での活用を視野

- 認定証の発行:大学の正式な修了認定

共通する成功の秘訣

これらの成功事例から見えてくる共通の成功要因は以下の通りです:

- トップのコミットメント:学長・学部長レベルでの推進

- 専任スタッフの配置:コーディネーターの重要性

- 持続可能な予算確保:外部資金も含めた財源多様化

- 成果の可視化と発信:データに基づく効果測定

- 参加者コミュニティの形成:OBOGネットワークの構築

Study Valley TimeTactで実現する効率的な運営システム

研究室・ゼミ開放プログラムの運営には、多くの管理業務が発生します。Study Valley TimeTactは、これらの業務を大幅に効率化し、より質の高いプログラム運営を可能にします。

TimeTactが解決する運営上の3大課題

1. 煩雑なスケジュール管理

複数の研究室、多数の高校生、そして指導にあたる教員・大学院生のスケジュール調整は非常に複雑です。TimeTactは以下の機能で、この課題を解決します:

- 自動マッチング機能:参加者の希望と研究室の受入可能日時を自動調整

- リマインド機能:参加者への自動通知で欠席率を削減

- 変更管理:急な予定変更にも柔軟に対応

- カレンダー連携:大学の学事日程との自動同期

2. 学習進捗の把握と評価

個々の高校生の学習状況を把握し、適切な指導を行うためには、体系的な記録システムが必要です:

- デジタルポートフォリオ:活動記録、成果物を一元管理

- ルーブリック評価機能:統一基準での客観的評価

- 進捗レポート自動生成:高校への報告書作成を効率化

- 学習履歴の可視化:グラフやチャートで成長を把握

3. コミュニケーションの活性化

高校生、大学関係者、高校教員間の円滑なコミュニケーションは、プログラム成功の鍵です:

- セキュアなメッセージング:個人情報保護に配慮した連絡手段

- Q&A機能:よくある質問の共有と効率的な回答

- グループディスカッション:研究テーマ別の情報交換

- メンター相談予約:オンライン面談の簡単予約

TimeTact導入による具体的な効果

【導入事例】H大学理学部のケース

TimeTact導入前後での変化:

- 管理業務時間:週40時間→週10時間(75%削減)

- 参加者満足度:72%→91%(19ポイント向上)

- プログラム完走率:65%→89%(24ポイント向上)

- 運営コスト:年間200万円削減(人件費削減効果)

TimeTactの高度な機能活用

1. AIによる最適マッチング

高校生の興味関心と研究室の専門分野をAI が分析し、最適な組み合わせを提案:

- 過去の成功パターンを学習

- ミスマッチリスクを事前に予測

- 複数の選択肢を提示

2. 成果分析と改善提案

蓄積されたデータからプログラムの改善点を自動抽出:

- 離脱リスクの高い時期の特定

- 効果的な指導方法の発見

- 次年度計画への具体的提案

3. 外部連携機能

高校や他大学とのシームレスな連携を実現:

- 高校の探究学習管理システムとの連携

- 他大学との共同プログラム運営

- 成果の外部公開機能

投資対効果の試算

TimeTact導入による投資対効果(年間、中規模プログラムの場合):

【コスト】

- システム利用料:120万円/年

- 初期導入費用:50万円(初年度のみ)

【削減効果】

- 人件費削減:200万円/年

- 印刷・通信費削減:30万円/年

- 効率化による受入人数増加:50名増(収入換算150万円相当)

初年度から210万円、2年目以降は年間260万円の費用対効果が見込めます。

まとめ – 未来を共創する大学へ

大学の研究室やゼミを高校生に開放することは、単なる社会貢献活動ではありません。大学の持続的発展と社会全体の知的基盤強化につながる戦略的な取り組みです。

高校生は新鮮な視点と無限の可能性を持ち、大学はそれを開花させる知識と環境を持っています。この出会いが生み出すシナジーは、双方に計り知れない価値をもたらします。優秀な学生の確保、研究活動の活性化、地域社会との連携強化など、その効果は多岐にわたります。

成功の鍵は、体系的な設計と効率的な運営です。Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、限られたリソースでも質の高いプログラムを実現できます。今こそ、高校生と共に未来を創造する「開かれた大学」への第一歩を踏み出す時です。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。