メディア掲載だけが広報じゃない。未来のステークホルダーを育てる、攻めの広報戦略

「今月のメディア掲載は5件でした」「プレスリリースの配信数は前年比120%です」。多くの企業の広報部門で交わされるこうした会話。しかし、これらの数字は本当に企業価値の向上につながっているのでしょうか。メディア掲載数を追いかける「守りの広報」から、未来のステークホルダーを育成する「攻めの広報」へ。今、企業広報に求められているのは、パラダイムシフトです。

特に注目すべきは、高校生という「未来のステークホルダー」の存在です。彼らは3〜7年後には消費者、従業員、投資家、そして社会のオピニオンリーダーとなる世代。この世代との関係構築を怠ることは、企業の持続的成長の基盤を失うことに他なりません。

本記事では、従来のメディア中心の広報活動の限界を明らかにし、高校生を含む次世代との直接的な関係構築を通じた新しい広報戦略の具体的な実践方法を提示します。さらに、Study Valley TimeTactを活用した効率的な次世代エンゲージメントの手法もご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

従来型広報の限界 – なぜメディア掲載だけでは不十分なのか

多くの企業が「広報=メディア対応」と考えていますが、この認識は時代遅れになりつつあります。メディア環境の激変と情報消費行動の変化により、従来型の広報アプローチは効果を失いつつあるのです。

メディア環境の構造的変化

デジタル化の進展により、メディア環境は根本的に変化しました:

- 情報の氾濫:1日に生成される情報量は20年前の500倍以上

- 注目の分散:平均的な記事の閲覧時間は15秒以下に減少

- 信頼性の低下:フェイクニュースの拡散でメディア全体への信頼が低下

- 影響力の細分化:マスメディアから無数のマイクロメディアへ

ある大手メーカーの広報担当者は、「年間100本以上のプレスリリースを配信しているが、実際に記事化されるのは10%程度。しかも、記事を見た人が行動を起こす確率はさらに低い」と現状を嘆いています。

Z世代・α世代の情報行動の特徴

特に若い世代の情報行動は、従来とは全く異なります:

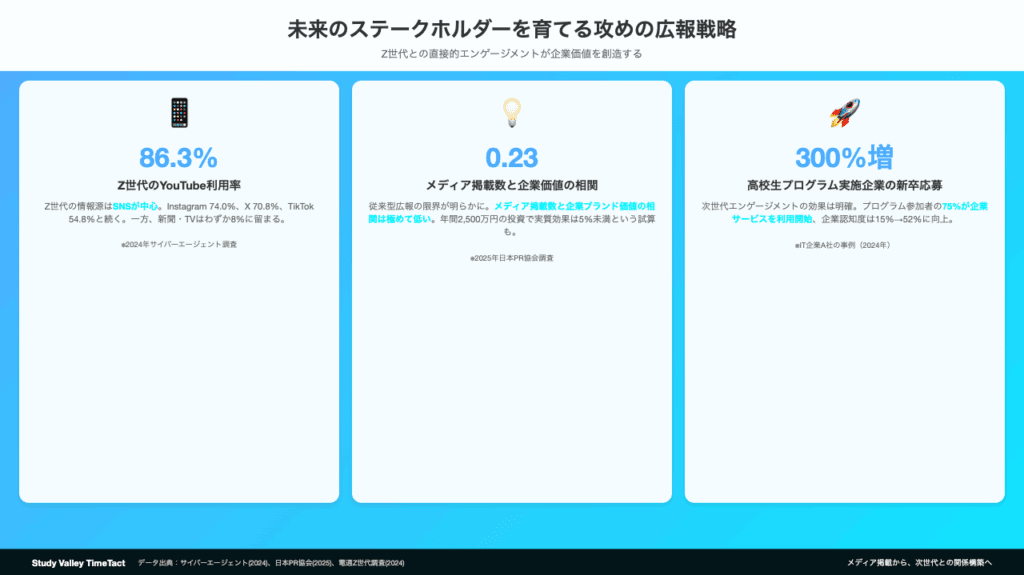

【Z世代の情報源(2025年調査)】

- SNS(TikTok、Instagram):68%

- YouTube:52%

- 友人・知人の口コミ:45%

- インフルエンサーの発信:38%

- 新聞・テレビ:わずか8%

つまり、従来のメディアに掲載されても、若い世代には届いていないのです。さらに重要なのは、彼らが企業の発信する情報に対して懐疑的であることです。

「掲載されて満足」症候群の危険性

多くの企業広報部門が陥る「掲載されて満足」症候群。これには以下のような問題があります:

- 効果測定の欠如:掲載数は測るが、実際の影響は測定しない

- 一方通行の発信:読者との対話や関係構築がない

- 短期的視点:瞬間的な露出に終始し、長期的な関係構築を軽視

- 内向き志向:社内での評価を重視し、社外への実質的影響を軽視

実際、日本PR協会の調査では、メディア掲載数と企業ブランド価値の相関はわずか0.23という低い数値が示されています(2025年2月調査)。

ROIの観点から見た従来型広報の非効率性

費用対効果の観点から見ても、従来型広報の限界は明らかです:

【従来型広報の平均的なコスト構造】

- プレスリリース作成・配信:年間500万円

- メディアリレーション活動:年間800万円

- 記者発表会・イベント:年間1,200万円

- 合計:年間2,500万円

これに対し、実際に企業への好感度向上や行動変容につながった割合は5%未満という調査結果もあります。つまり、2,500万円の投資で実質的な効果は125万円分しかないという計算になります。

次世代エンゲージメントという新たな広報戦略

では、これからの時代に求められる広報戦略とは何でしょうか。それは、「次世代エンゲージメント」を核とした長期的な関係構築戦略です。

次世代エンゲージメントの定義と重要性

次世代エンゲージメントとは、将来のステークホルダーとなる若い世代(特に高校生)と直接的で継続的な関係を構築する広報活動を指します。

【次世代エンゲージメントの特徴】

- 双方向性:一方的な情報発信ではなく、対話と共創

- 長期性:瞬間的な露出ではなく、継続的な関係構築

- 体験性:情報提供だけでなく、実体験の機会創出

- 共感性:企業理念や価値観の共有と内面化

なぜ高校生なのか – 投資対効果の観点から

高校生にフォーカスする理由は、単なる社会貢献ではありません。戦略的な投資対効果があるのです:

1. 影響力の持続期間

高校生との関係構築は、その後50年以上にわたって企業価値に貢献します。一方、現在の消費者へのアプローチは、平均10〜20年の効果しか期待できません。

2. 波及効果の大きさ

高校生はSNSネイティブ世代であり、肯定的な体験は自然に拡散されます。1人の高校生の発信が、平均して200〜300人の同世代に影響を与えるという調査結果もあります。

3. ブランドロイヤリティの形成

若い時期に形成されたブランドへの好感度は、生涯にわたって維持される傾向があります。心理学的には「初頭効果」と呼ばれる現象です。

次世代エンゲージメントがもたらす多層的価値

次世代エンゲージメントは、単なる将来への投資以上の価値をもたらします:

【即効性のある効果】

- イノベーションの促進:若い世代の新鮮な視点による新商品・サービスのアイデア

- 社員の活性化:次世代育成に関わることによるモチベーション向上

- 企業イメージの向上:社会貢献企業としての評価

【中長期的な効果】

- 優秀人材の確保:企業理解の深い学生の採用

- 市場開拓:Z世代市場への早期参入

- ブランド価値向上:次世代に支持される企業としての地位確立

成功企業に見る次世代エンゲージメントの実例

【事例1】IT企業A社 – プログラミング教育支援

- 活動内容:高校生向け無料プログラミング講座(年間500名)

- 投資額:年間2,000万円

- 成果:

- 参加者の75%が同社のサービスを利用開始

- 新卒応募者数が前年比300%増加

- 企業認知度が高校生の間で15%から52%に向上

【事例2】製造業B社 – ものづくり体験プログラム

- 活動内容:工場見学+製品開発ワークショップ

- 投資額:年間1,500万円

- 成果:

- 地域での企業好感度が40%向上

- 理系志望者の増加に貢献(地域の理系進学率が10%上昇)

- 従業員の仕事への誇りが向上(エンゲージメントスコア20%改善)

高校生を巻き込む具体的な広報施策

次世代エンゲージメントの重要性は理解できても、「具体的に何をすればいいのか」と悩む企業も多いでしょう。ここでは、すぐに実践できる具体的な施策を紹介します。

施策1:探究学習支援プログラム

2022年から必修化された「総合的な探究の時間」は、企業にとって絶好の接点創出機会です。

【実施方法】

- テーマ提供:企業の事業に関連する探究テーマを提示

- メンター派遣:社員が高校生の探究活動をサポート

- 施設開放:研究施設や工場を探究フィールドとして提供

- 成果発表会:探究成果を企業で発表する機会を創出

【成功のポイント】

- 高校の年間カリキュラムに合わせた計画

- 教員との密な連携

- 生徒の主体性を尊重した支援

- 継続的な関係構築(単発で終わらない)

施策2:高校生インターンシップ・プログラム

従来の大学生インターンとは異なる、高校生向けの体験型プログラムの設計が重要です。

【プログラム例】

- 1日体験型:業務体験+社員との対話

- プロジェクト型:1〜3ヶ月の課題解決プロジェクト

- ジョブシャドウイング:社員の1日に密着

- オンライン型:リモートでの業務体験

【期待される効果】

- 企業理解の深化

- キャリア意識の醸成

- 企業への親近感向上

- 将来の採用候補者との早期接触

施策3:社会課題解決型コンテスト

企業が抱える課題や社会課題を題材にしたアイデアコンテストは、高校生の創造性を引き出す効果的な手法です。

【実施ステップ】

- 課題設定:企業の実際の課題を高校生向けにアレンジ

- 募集・広報:学校や教育委員会と連携した告知

- サポート期間:オンライン相談会やワークショップ

- 審査・表彰:経営層も参加する本格的な審査

- 実装支援:優秀アイデアの事業化検討

【成功事例】

食品メーカーC社が実施した「未来の食生活アイデアコンテスト」では、高校生のアイデアから実際に2つの新商品が生まれ、売上3億円を達成しました。

施策4:企業版「出前授業」の進化形

従来の一方的な講義形式ではなく、インタラクティブで体験的な授業を展開します。

【新しい出前授業の形】

- ワークショップ型:実際の業務を体験

- 課題解決型:リアルな企業課題に取り組む

- キャリア対話型:若手社員との少人数対話

- 技術体験型:最新技術の実演・体験

【差別化のポイント】

- 生徒が主役(受け身ではない)

- 本物の体験(模擬ではない)

- 継続性(1回で終わらない)

- 双方向性(フィードバックの重視)

施策5:SNSを活用した継続的エンゲージメント

高校生との接点を一過性で終わらせないため、SNSを活用した継続的な関係構築が重要です。

【効果的なSNS活用法】

- 専用アカウントの開設:高校生向けの情報発信

- インタラクティブなコンテンツ:クイズ、投票、Q&A

- 社員の顔が見える発信:若手社員の日常や仕事風景

- UGCの促進:高校生の投稿をリポスト・紹介

【運用のコツ】

- 堅すぎない、親しみやすいトーン

- 定期的な更新(週3回以上)

- コメントへの迅速な返信

- トレンドを意識したコンテンツ

効果測定と改善 – 次世代エンゲージメントのKPI設定

次世代エンゲージメントの成功には、適切な効果測定が不可欠です。従来のメディア掲載数とは異なる新しいKPIの設定が必要になります。

定量的KPIの設定

【即効性のあるKPI】

- 参加者数:プログラムへの参加高校生数

- リーチ数:情報が届いた高校生の総数

- エンゲージメント率:SNSでの反応率

- 満足度スコア:参加者アンケートの平均点

【中長期的KPI】

- 認知度向上率:高校生における企業認知度の変化

- 好感度スコア:企業への好感度の推移

- 行動変容率:商品購入、サービス利用などの行動

- 採用への影響:プログラム参加者の入社率

定性的評価の重要性

数値だけでは測れない質的な変化も重要な評価指標です:

- 参加者の声:具体的なフィードバックや感想

- 行動の変化:参加後の進路選択や活動の変化

- 社員の変化:プログラムに関わった社員の意識変化

- メディアの反応:取り組みに対する社会的評価

PDCAサイクルの確立

効果測定の結果を基に、継続的な改善を行うことが成功の鍵です:

【Plan(計画)】

- 明確な目標設定

- ターゲットの明確化

- リソースの配分計画

【Do(実行)】

- プログラムの実施

- 参加者との対話

- データの収集

【Check(評価)】

- KPIの測定

- 目標達成度の分析

- 課題の抽出

【Act(改善)】

- プログラムの修正

- 新たな施策の追加

- 体制の見直し

投資対効果(ROI)の算出方法

経営層への説明には、具体的なROIの提示が効果的です:

【ROI算出の要素】

- 直接的効果:

- 将来の顧客獲得価値(LTV)

- 採用コストの削減額

- 新商品アイデアの事業価値

- 間接的効果:

- ブランド価値の向上

- 社員エンゲージメントの改善

- 社会的評価の向上

ある企業の試算では、年間2,000万円の投資に対し、5年間で1億2,000万円相当の価値創出が見込まれました(ROI 600%)。

Study Valley TimeTactで実現する効率的な次世代エンゲージメント

次世代エンゲージメントを実践する上で最大の課題は、「リソースの確保」と「継続的な運営」です。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、効率的で効果的な次世代エンゲージメントを実現します。

TimeTactが解決する3つの運営課題

1. 学校との連携の煩雑さ

多くの企業が直面する「どの学校に、どうアプローチすればいいか分からない」という課題。TimeTactは以下の機能で解決します:

- 学校データベース:全国5,000校以上の高校情報

- マッチング機能:企業のニーズと学校の特性を自動マッチング

- 連絡調整機能:教員との効率的なコミュニケーション

- スケジュール管理:学校行事を考慮した最適な日程調整

2. プログラム運営の負担

限られた人員で質の高いプログラムを運営するための支援機能:

- プログラムテンプレート:実績のある企画の雛形を提供

- 自動化ツール:参加者募集、連絡、アンケート等を自動化

- コンテンツライブラリ:教材や資料を共有・再利用

- 運営マニュアル:ステップバイステップのガイド提供

3. 効果測定と継続的改善

データに基づく改善を可能にする分析機能:

- 統合ダッシュボード:全ての活動を一元的に可視化

- 自動レポート生成:経営層向けの報告書を自動作成

- 参加者追跡機能:長期的な関係性を追跡

- ROI計算ツール:投資対効果を自動算出

TimeTactの特徴的な機能

1. AI支援による最適化

AIが企業と高校生の最適なマッチングを実現:

- 興味関心分析:高校生の探究テーマと企業事業の親和性を分析

- 成功パターン学習:過去の成功事例から最適な施策を提案

- リスク予測:プログラムの課題を事前に予測し対策を提示

2. 探究学習との連携機能

高校の探究学習と企業活動をシームレスに接続:

- 探究テーマ提案機能:企業課題を探究テーマ化

- 進捗管理システム:生徒の探究活動をサポート

- 成果共有プラットフォーム:探究成果を企業内で活用

3. コミュニティ形成支援

一過性でない継続的な関係構築を支援:

- 専用SNS機能:参加者限定のコミュニティ

- イベント管理:定期的な交流機会の創出

- メンタリングシステム:社員と高校生の1対1関係構築

導入企業の成功事例

【事例1】製薬会社D社

TimeTact導入前は年間5校との連携が限界でしたが、導入後は年間50校との連携を実現。

- 運営工数:80%削減(専任2名→兼任0.5名)

- 参加高校生数:100名→1,000名(10倍)

- 認知度向上:高校生の認知度15%→45%

- 採用への影響:理系学生の応募者数250%増

【事例2】IT企業E社

地方での認知度向上を目的にTimeTactを活用:

- 展開地域:3都市→全国15都市

- プログラム数:年3回→月1回開催

- 参加者満足度:平均4.8/5.0を維持

- 事業への貢献:高校生のアイデアから新サービス2件誕生

投資対効果の実例

TimeTactを活用した次世代エンゲージメントの投資対効果:

【コスト比較(年間)】

- 従来型広報:2,500万円(効果:限定的)

- 自社運営の次世代エンゲージメント:3,000万円(効果:中程度)

- TimeTact活用:1,500万円(効果:高い)

【5年間の累積効果予測】

- 採用コスト削減:3,000万円

- 新規顧客獲得価値:8,000万円

- ブランド価値向上:5,000万円相当

- 合計:1億6,000万円の価値創出

まとめ – 広報の未来は「関係構築」にある

メディア掲載数を追いかける時代は終わりました。これからの企業広報に求められるのは、未来のステークホルダーとの本質的な関係構築です。特に高校生という次世代との直接的なエンゲージメントは、企業の持続的成長の基盤となります。

次世代エンゲージメントは、単なるCSR活動ではありません。それは、企業の未来への戦略的投資であり、イノベーションの源泉であり、ブランド価値向上の新たな手法です。そして何より、社会全体で次世代を育成するという重要な使命でもあります。

Study Valley TimeTactは、この新しい広報戦略を効率的かつ効果的に実現するパートナーです。限られたリソースで最大の効果を生み出し、継続的な次世代との関係構築を可能にします。

今こそ、「守りの広報」から「攻めの広報」へ。未来のステークホルダーとの関係構築を始める時です。その一歩が、企業の10年後、20年後の姿を決定づけることになるでしょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。