ウガンダという国を聞いたことがありますか、ウガンダについて何か知っていることはありますでしょうか?

ウガンダはアフリカ東部に位置し、約 4000 万人が暮らしています。一人当たりの国民総所得 GNI が 620 ドル(2018 年、世界銀行)という発展途上国です。1962 年にイギリスから独立して以来、クーデター等により政情不安定だった時期もありますが、1986 年に発足したムセベニ政権が現在まで続いています。

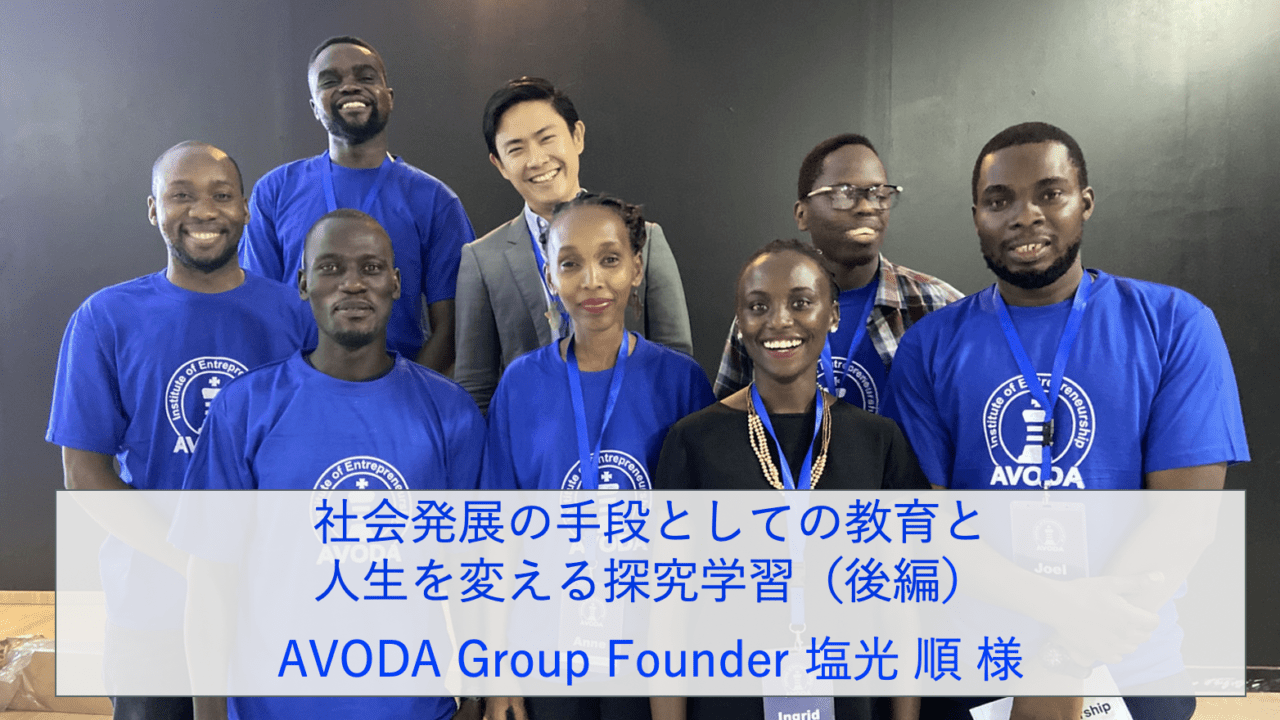

日本ではあまり馴染みのないアフリカのウガンダで寄付金を集め、私財をも投じて大学院を設立し、教育を通じて現地の人々、社会の発展を支援した方がいます。今回はお話しを伺いながら、学ぶことが人生を豊かにする、社会を発展させる原動力となることについて考えてみたいと思います。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

プロフィール

塩光 順 様

外資系企業(旧Citibank Japan)を経て、イギリスのケンブリッジ大学にてMBAを修了. 2014 年に African Business Institute をウガンダで設立し、世界中の大学から教師を招きながら自らも教壇に立ってビジネス教育を現地の人へ届けています。2021 年に AVODA GROUP を設立し、起業家養成とコンサルティングに従事されています。

AVODA, African Business Instituteはアフリカの貧困問題を解決し、現地市民を中流階級への仲間入りするためにビジネス教育を行なっています。 どちらも授業の半分はMBAのようなビジネス科目のレクチャーで、残りの半分はフィールドトリップや起業プログラムなど実践形式になっています。この実践形式の企業は卒業後もサポートが続き、メンターシップや卒業生ネットワークを通じてビジネスが軌道に乗る支援を行い、卒業生がしっかりとした生活基盤を築けることを目指しています。

https://avodagroup.org/home/

AVODAは「ビジネス版」探究学習

先生も生徒も起業が当然。学びながらビジネスを成長させる

なぜ自立が必要か。生活基盤を安定させる重要性

ハッピーな人生には社会が良くなる必要がある

幸せを創造して与えられる人に

安定の上に、何を求めるかを考えてみては

探究学習を指導する学校、先生へ

これまで数多くの起業家を育成されてきたご経験から、日本で広がりつつある探究学習へ向けたアドバイスをいただいておりますのでご紹介します。

生徒たちの興味や好奇心を大事にする事が何よりも大事です。AVODA, ABI で数多くの学生に向けてビジネス教育を行い、その中で成功も失敗も見てきましたが、一番のカギは自身にある興味や好奇心です。探究学習は自分なりに問いを立てて調べ、解や策を組み立てて、(場合によって)発表する、という一連の流れだと思いますが、これら一つ一つが簡単なものではなく苦労してクリアしていくものです。粘り強く取り組むためには一にも二にも自分の心に聞かせる事が大事です。我々のカリキュラムでは、スキルや知識だけでなく、自分自身を知ることを重要視しています。当然ながら、興味や関心について先生や両親など周囲からのにサポートやファシリテーションも大事です。

テーマが決まったら、どのように進めていくか計画を立てますが、その際に次の3つのアプローチを採ることが多いです。

1. モデル化 2. 逆算 3. 自身のスキルセットや人生を振り返る

1. モデル化

探究学習を 最初から最後まで計画して、実行するのは想像以上に大変で大人でもなかなかできません。他のテーマであるものの同じ共通点がある場合には、大人の経験や知識を基にヒントや具体例を教えて挙げて、真似できる、活用できる部分を取り入れて問題ないかと考えています。

2. 逆算

テーマ、アイデアが既存のいずれとも結び付けられない場合には、ゼロから組み立ててゴールに向かうよりも、一旦何らかのゴールもしくは仮説を立て、そこから逆算して何をすれば良いのか書き出していくやり方が効果的です。大まかに書き出して、実際に調べていくとあてはまるモデルが見つかる場合もあり、その際には 1. モデル化のアプローチを活用します。

3. 人生の振り返り特定の興味や好奇心がない、というのは何ら特別なことではなく、AVODA や ABI の学生にも珍しくありません。そのような場合には、人生を客観的に振り返って、楽しかったことや嬉しかったこと、人の役に立てたことの3点からテーマを探すよう学生に伝えています。見つかったらモデル化、逆算を活用して進めていきます。

渡辺康雄(インタビュワー)

株式会社Study Valley ビジネスアナリスト

2006年シティグループ証券株式会社に新卒入社。業務本部にて社内外の日本株決済プロジェクトを主導。2015年より1年を超える育児休業を取得し、育児に奮闘しながら並行してMBAを修了。

主夫生活を経て、2021年より株式会社Study Valley にて「STEAMライブラリー 未来の教室」の運営及びメディアに従事。上智大学理工学部卒、IEビジネススクール|シンガポールマネジメント大学 Joint MBA修了

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。